2021年11月11日 「読もっか」こども高知新聞81号・図書館だよりで【天国のかこさんかrsの贈り物】と題して紹介

2021年10月10日 日刊県民福井Web 何のために書いてきたのか分かる1冊

日刊県民福井

2021年10月10日 77年前のこの日、空襲にあった沖縄と重ねて、沖縄タイムズでも紹介されました。

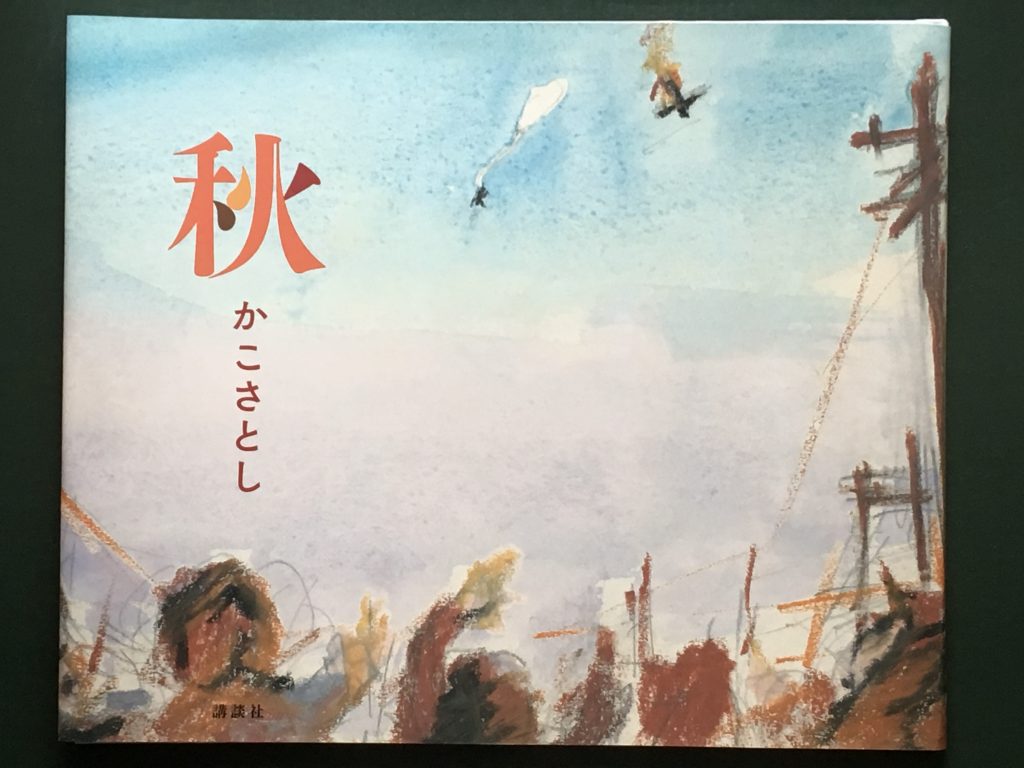

かこさとしが18歳の戦争体験を絵本にした『秋』(2021年講談社)が出版されるというニュースが2021年6月4日にNHKニュースで報じられ刊行前から大きな反響をいただいておりますが、 雑誌SPUR 9月号(7月23日発売)、 7月24日朝日新聞で紹介されました。

2021年9月21日フィガロジャパンウェブ版

フィガロ ジャパン

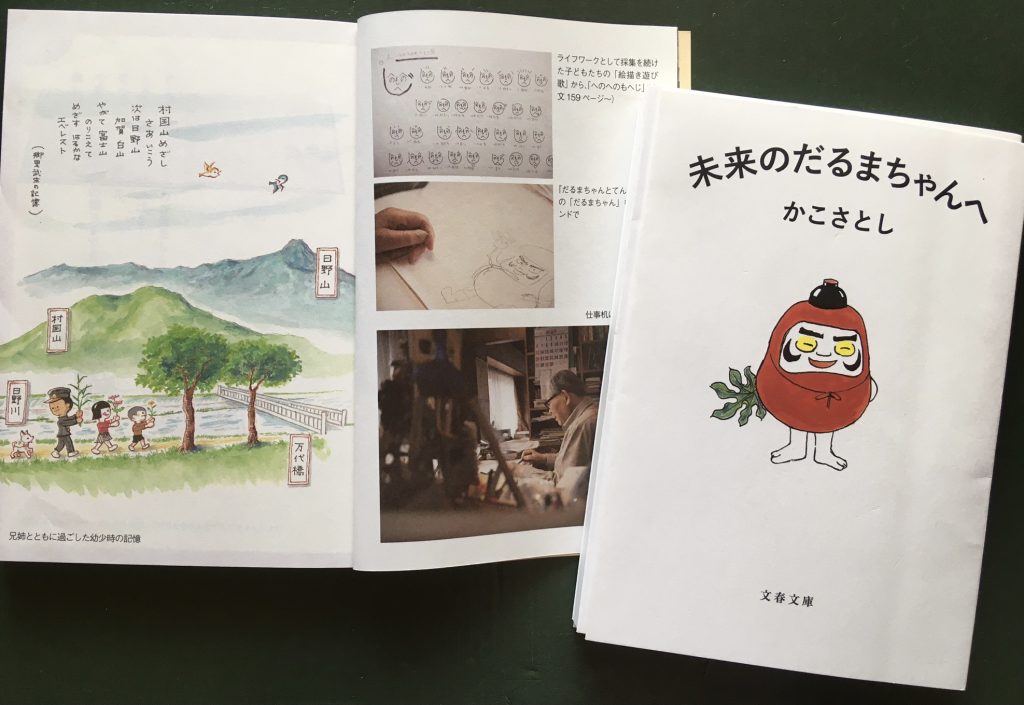

『未来のだるまちゃんへ』(2014年文藝春秋)をまとめてくださった瀧晴巳さんによるレビュー。当時の逸話や加古の来し方を盛り込みながら本作品を紹介しています。以下でどうぞ。

7月24日朝日新聞「かこ青年 戦争体験描いていた」未発表の紙芝居を絵本化

大好きな秋・強い憤り いつもと違うタッチで

本作は2021年7月29日出版されます。原画発見の経緯やかこがこの作品を30年にわたり、絵本として世に出そうとしていたこと、この絵本で伝えたかったことが詳しく書かれている記事は以下でどうぞ。

『秋』

現代ビジネス 2021年7月29日

テレビが報じなかった「未発表作品の絵本」ができるまで

『秋』は、かこが絵本として出版しようとしていた作品。しかしながら長い間、それがかなわなかった。その経緯と出版に至るまでの詳細が「現代ビジネス」で明かされています。以下でどうぞ。

現代ビジネス『秋』

2021年8月2日 絵本ナビ「かこさとしさんが体験した実話が、ついに刊行に」

絵本ナビ 今日の1冊

2021年8月4日かこさとしさんの絵本『秋』 教文館ナルニア国

教文館ナルニア国は、子どもの本の専門店です。以下でお読みください。

『秋』 教文館

2021年8月12日讀賣新聞「おやこで絵本」コーナーで《戦争が奪った美しい季節》という見出しで尾木沢響子氏による紹介

2021年8月13日福井新聞 「かこさん描いた戦争 1944年、18歳 目にした惨劇」

上記の見出しで2021年8月13日福井新聞が、7月末に出版された絵本『秋』(2021年講談社)について詳しく紹介。かこが作家となる前に紙芝居として描いていた作品を、30年にわたり絵本にしようと強く願っていたもののかなわず、ようやく出版となった経緯も記されている。原画および絵本の写真も掲載。以下でどうぞ。

福井新聞 『秋』

2021年8月14日 東京新聞(夕刊) 非戦の念募る「秋」 かこさとしさん70年前の紙芝居絵本に

「学校図書館 速報版」8月15日号「かこさとしさんの未発表作品が絵本に」

「学校図書館速報版」第2085号では2021年7月27日刊行の『秋』(講談社)を紹介。出版の経緯、内容に加え「戦争への憎しみ、平和への祈りを子どもたちに伝えたい思いがこもった絵本である」と結んでいる。

「どうして、いい人たちを次々殺すのか」

終戦後の日を翌日にひかえた8月14日、〔つなぐ戦後76年]として、夕刊の一面トップに掲載。2021年7月出版の『秋』(講談社)に込めたかこさとしの願いを、刊行までの背景、遺族の思いとともに詳しく紹介。同内容が以下「東京すくすく」でご覧いただけます。

東京すくすく「秋」

2021年8月15日の終戦の日、福井新聞「越山若水」では、かこさとしの戦争体験とその後の生き方を紹介。かこ自身が高校2年生の時の戦争体験を絵本にした『秋』(2021年講談社)についても言及。

2021年8月16日朝日新聞夕刊 取材考記 かこさんの憤り「柿のみ実のような死に方」

2021年7月24日、朝日新聞[はぐくむ]欄に掲載された『秋』についての記事を書いた記者による【取材考記】。以下でお読みください。

朝日新聞 編集考記

2021年8月23日毎日小学生新聞・北海道小学生新聞 「かこさん残した戦争 絵本に」、8月24日福島民友新聞でも紹介記事

2021年7月に刊行された『秋』(講談社)を小学生新聞でも報じています。漢字にはふりがながあります。また、同日の「ニュースのことば」でも「かこさとし」を取り上げています。以下でどうぞ。

毎日小学生新聞

毎小新聞 ニュースのことば

2021年8月26日毎日新聞 加古里子さんが描く戦争 18歳「私」の経験、同紙9月14日(神奈川)15日(新潟)「目前にした死の衝撃」

2021年8月27日 山陰中央新報デジタル「晴れた秋の空に見た戦争 加古さん未発表の絵本刊行」

2021年9月1日発売「清流」10月号で紹介

「すべての女性に贈るこころマガジン月刊SEIRYU」の《クローズアップ!》コーナーで「父の平和への思いを届けたい」という見出しで『秋』の内容とその原画を発見したときの様子、かこさとしの思いを伝えています。

2021年9月10日中日新聞【戦争体験伝える紙芝居「命消える衝撃」遺志受け絵本化】

中日ウェブ

月刊「ラジオ深夜便」2021年10月号 アンカーエッセイ『秋』の贈り物

2016年、かこがラジオ深夜便に登場させていただいた際のアンカー、村上里和さんによるエッセイ。美しい秋空を見上げて二つの大切なことに気づいたとし「迷いながら今を生きる私たちを、根底のところで励ましてくれる絵本」と結んでいます。

2021年9月19日信濃毎日新聞でも紹介

2021年10月号「ダ・ヴィンチ」注目の新刊情報で紹介

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る