2021年5月2日 神奈川新聞「照明灯」でかこさとし

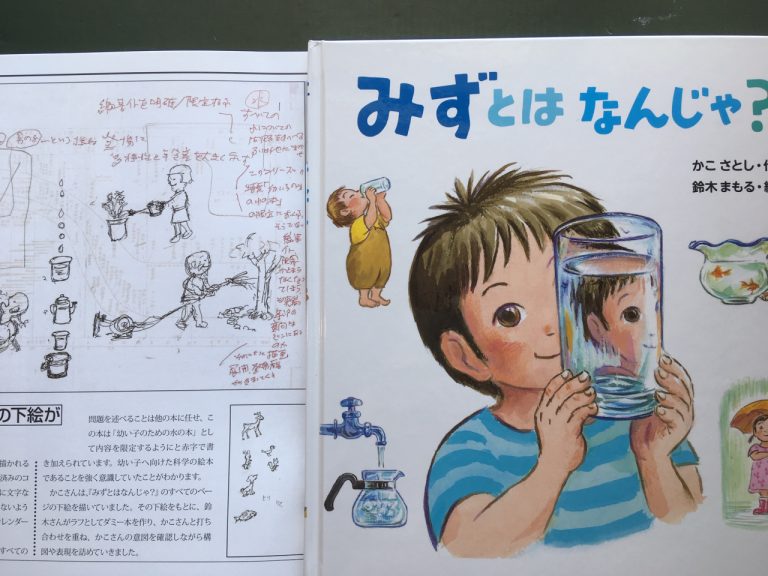

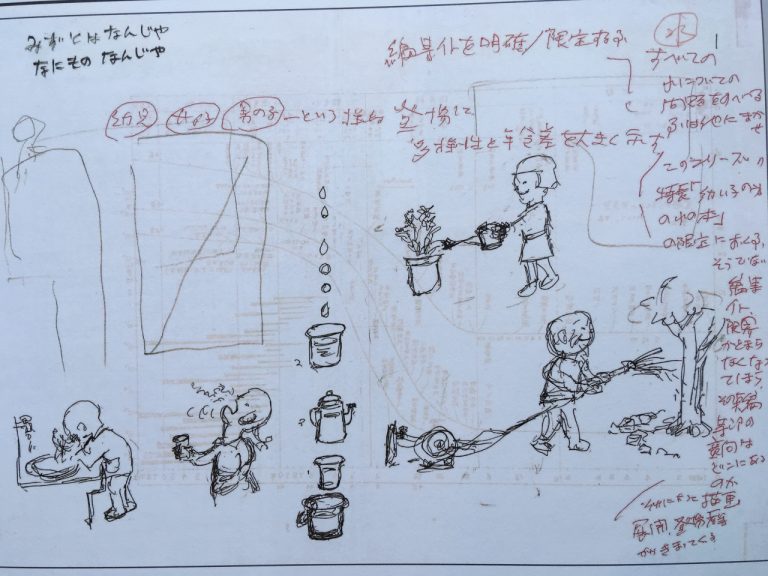

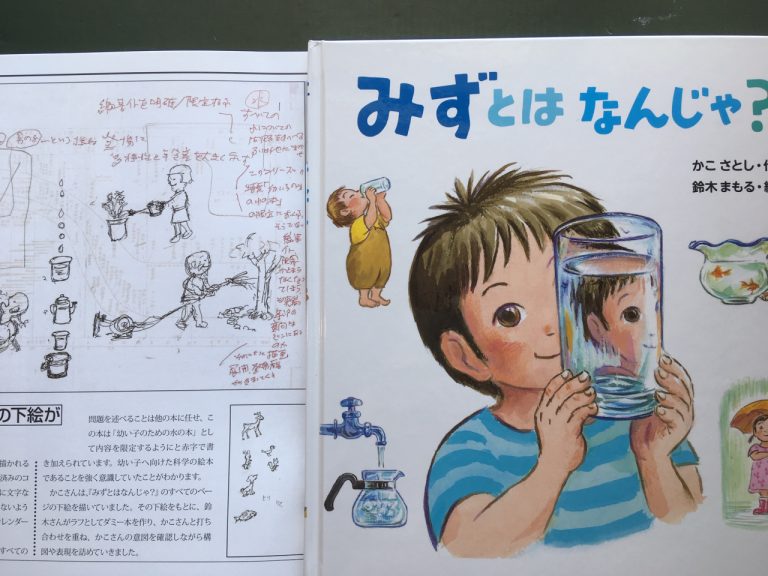

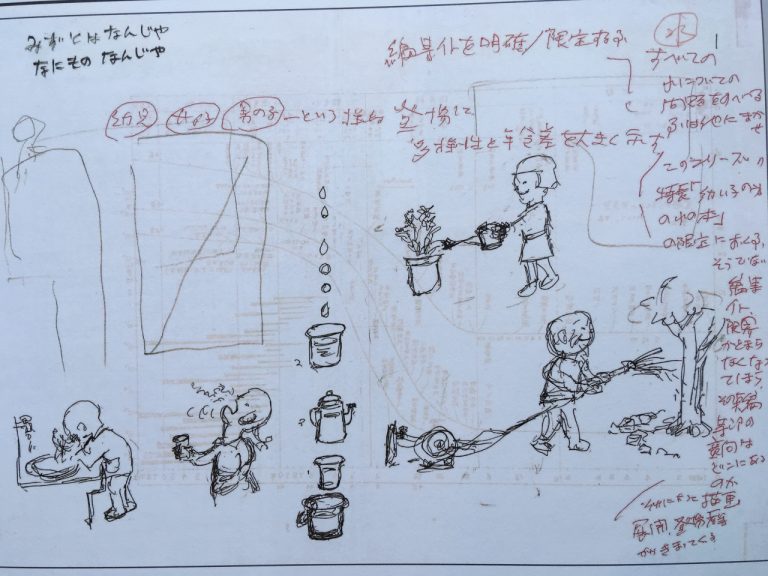

今日、5月2日はかこの命日ということで、最後の絵本となった『みずとはなんじゃ?』(2018年小峰書店・絵/鈴木まもる)の下書き(下)などにもふれながら、水が人間ひいては地球にとって、いかに大切かを伝えていると紹介しています。

この論説では、汚染水の海洋放出に関して、かこが敗戦時の大人に対して抱いた失望をひいて、「子どもたちを落胆させてはならない。」と結んでいます。

今日、5月2日はかこの命日ということで、最後の絵本となった『みずとはなんじゃ?』(2018年小峰書店・絵/鈴木まもる)の下書き(下)などにもふれながら、水が人間ひいては地球にとって、いかに大切かを伝えていると紹介しています。

この論説では、汚染水の海洋放出に関して、かこが敗戦時の大人に対して抱いた失望をひいて、「子どもたちを落胆させてはならない。」と結んでいます。

2018年5月2日にかこさとしが逝去して、今年で3年となります。

このほど見つかりました昭和55(1980年)9月の講演映像からほんのわずかではありますが、かこさとしの講演の様子を公開致します。

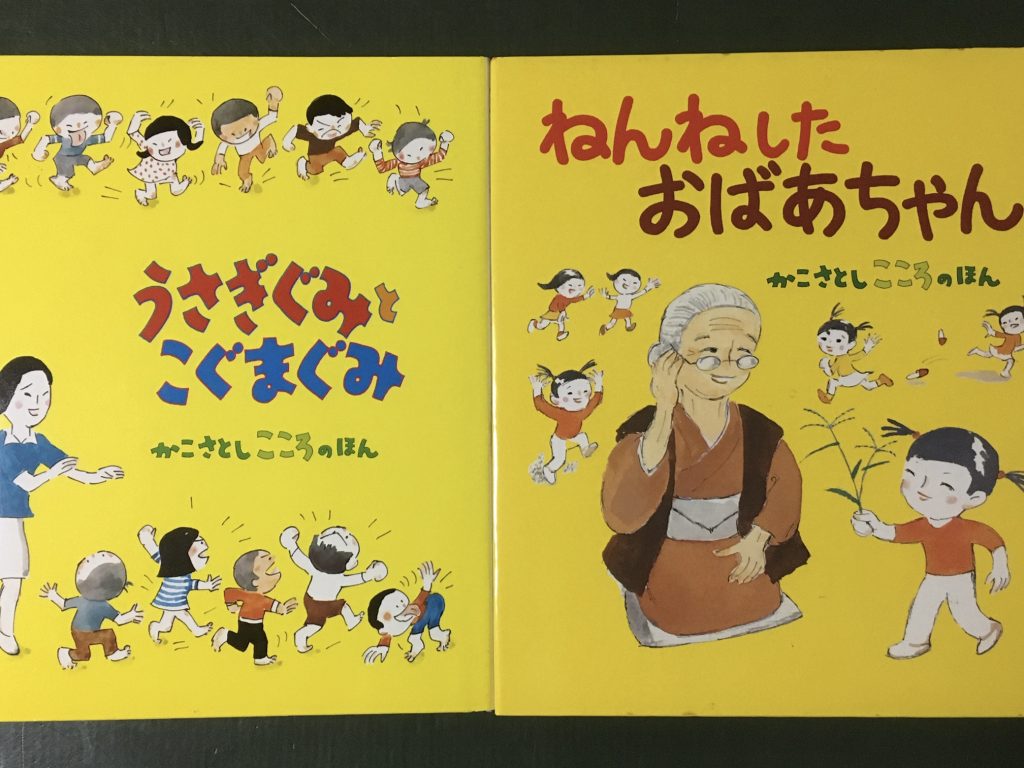

この年、54歳のかこが書いた本は、ポプラ社 かこさとし こころのほんシリーズ『うさぎぐみとこぐまぐみ』『ねんねしたおばあちゃん』です。

前者はダウン症の子どもを後者は老人問題をテーマにしていて、40年前にすでにこういったことを絵本としている点も、かこさとしならではです。

冒頭の絵は同じく1980年刊行の『むしばちゃんの なかよし だあれ』(フレーベル館)のあとがきに添えられているものです。『ぼくのハはもう おとな 6さいきゅうしがはえてきた』(フレーベル館)も同年出版です。

いずれも子どもたちの心身の健やかさを願った作品です。それでは、若かりし頃の姿をどうぞご覧下さい。

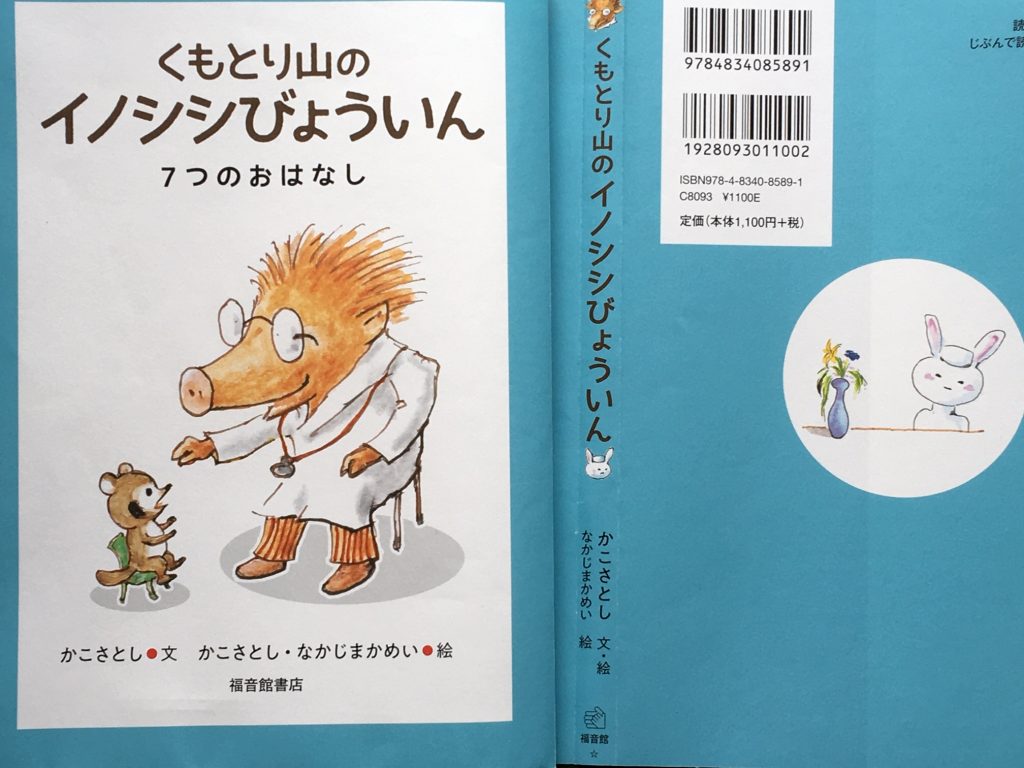

「若葉が日ごとにこくなってくる良い季節でも具合が悪くなったり、ケガをしたり。そんな時にオススメの病院」としてこの本を紹介しています。

ちょと怖そうな顔のイノシシ先生が、患者さんの話をやさしくゆっくり聞く診察室をのぞいたら、元気のある人も、ない人も、おとなでも子どもでも、きっと安心できます。

ステイホームでおうち時間が長い今、イノシシ先生のお話をどうぞ。小さな7つのお話で構成されていて、小学生なら自分で読めます。

本書についての詳しい情報などは、当サイト上部2021年2月2日のメディア情報をご覧ください。

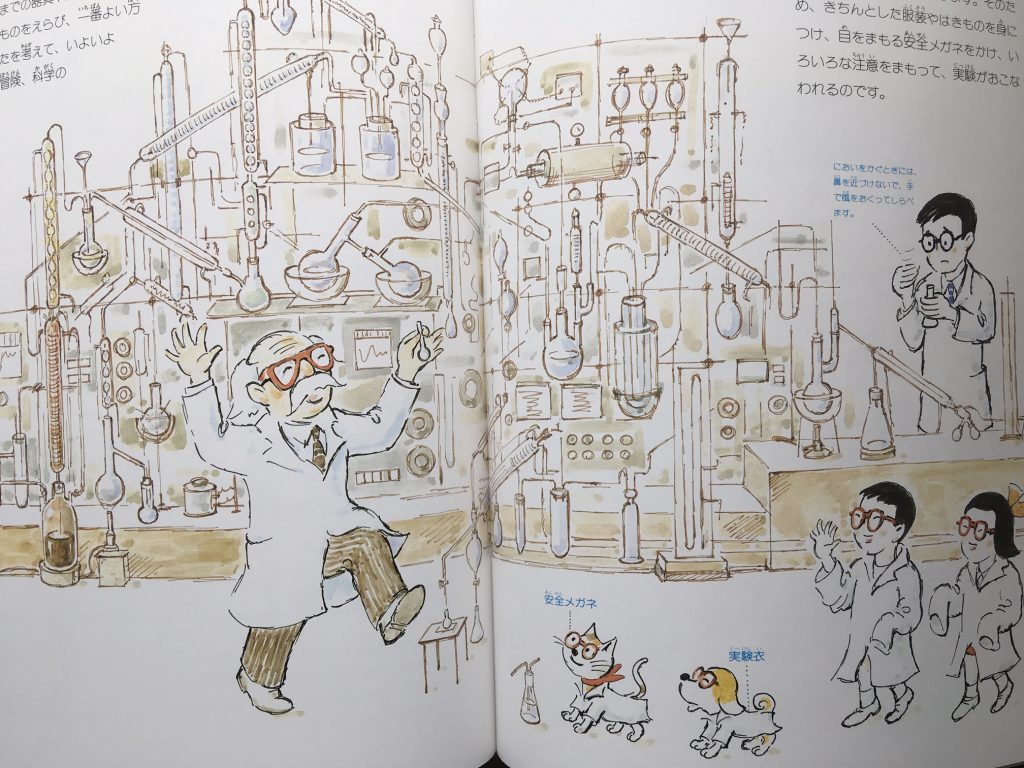

実験用の安全メガネをつけ実験衣(白衣)を着た、こどもたちとワンちゃんネコちゃんが見つめる先は、何やら大喜びのヒゲの実験者。後ろには、これぞ物尽くし、とも呼びたいほど沢山のフラスコ、ガラス管などが複雑に入り組んだ実験設備が壁のようにそびえています。

一方、そんな光景を気に留める様子もなく、視線が目の前の器具、中の臭いを嗅いでいるメガネさんは、若き日のかこさとしのような雰囲気です。手にしているものの匂いに全神経を集中してその正体を考えているようです。

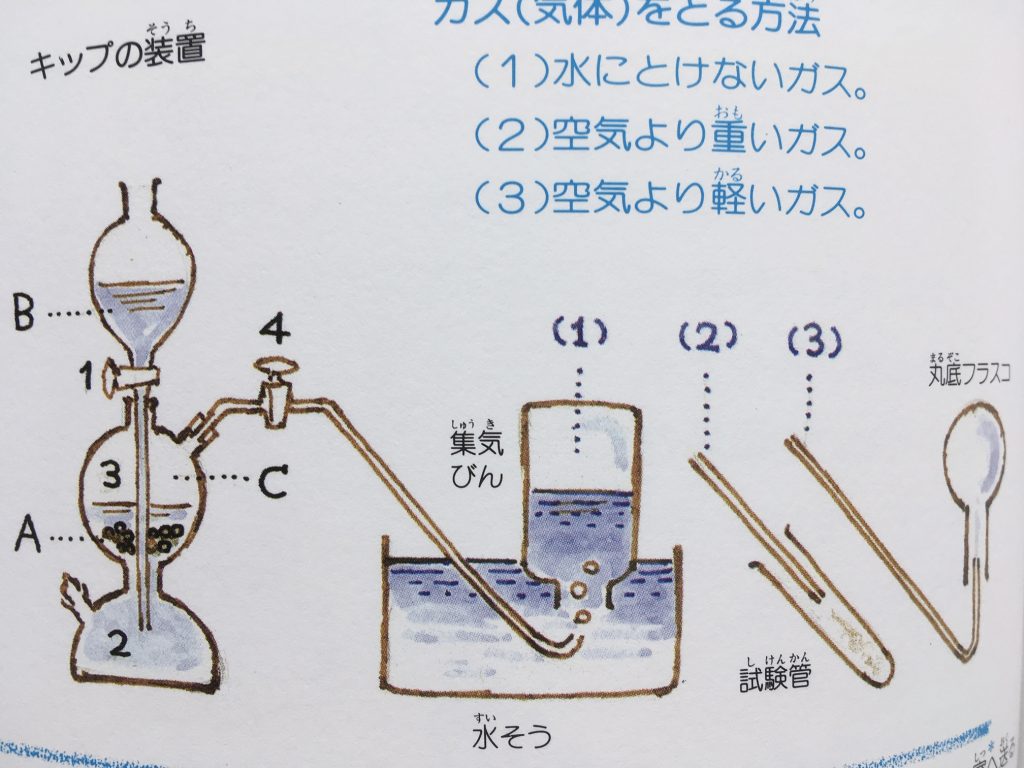

冒頭の場面が登場する『原子の探検 たのしい実験』(1981年偕成社)は、日本化学会のご依頼で執筆したシリーズの一冊で、分子や原子の発見や原子記号誕生の歴史を紹介しています。

また、基本的な実験方法や注意点も列挙されています。その中には、水に溶けないガス(気体)をとる方法としてキップの装置(上)も描かれています。

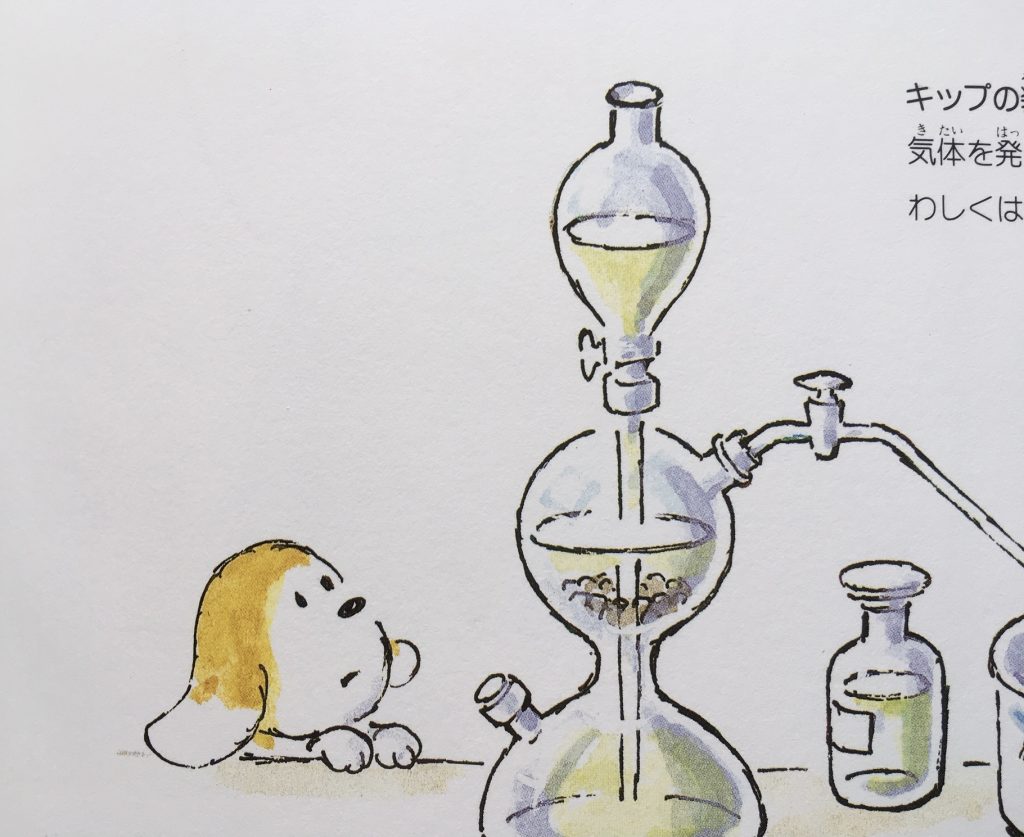

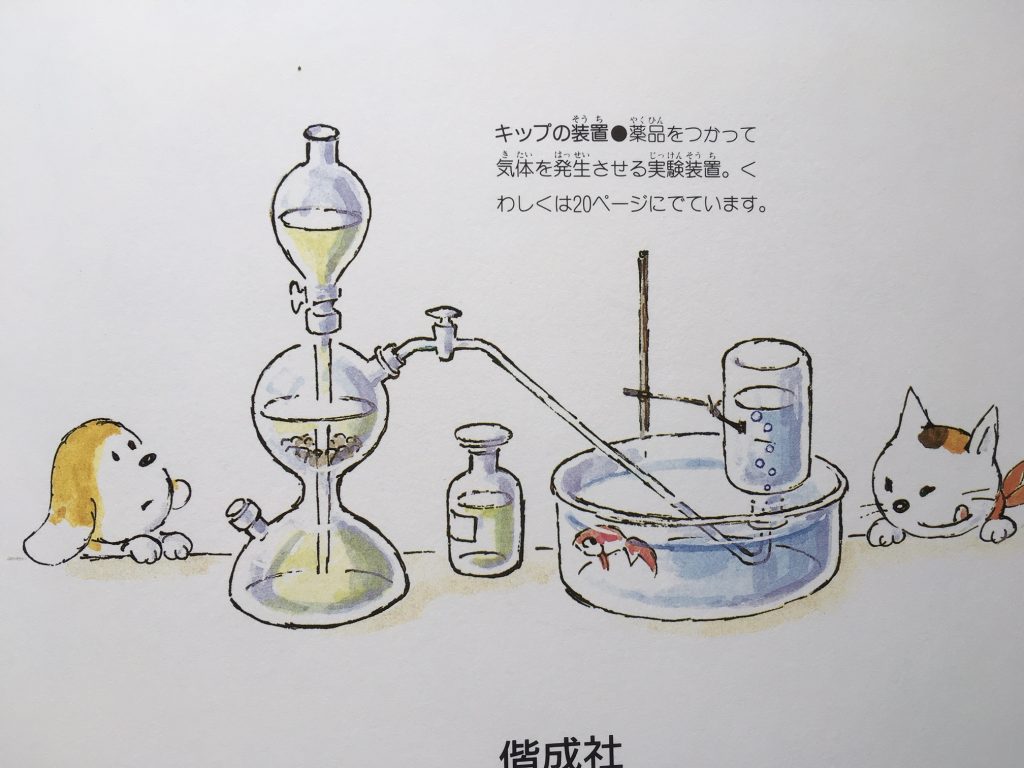

この本の前扉には同じ装置が描かれ、ワンちゃんがじっと見つめています。ところがこの絵には、一つだけ実験とは関係のないものが存在しています。

舌なめずりするネコちゃんの視線の先です。その視線を感じて、横目で警戒するこの金魚の表情、無機質な実験装置が3匹の動物の視線で、親しみのあるものになっています。かこさとしならではのユーモアです。

金魚がいる水は普通の水ですから金魚に害はないはずが、ネコちゃんには要注意?! 読者の皆さまのご心配を取り払うかのように、この本の最後にはご馳走に喜ぶ2匹がいて幕となります。

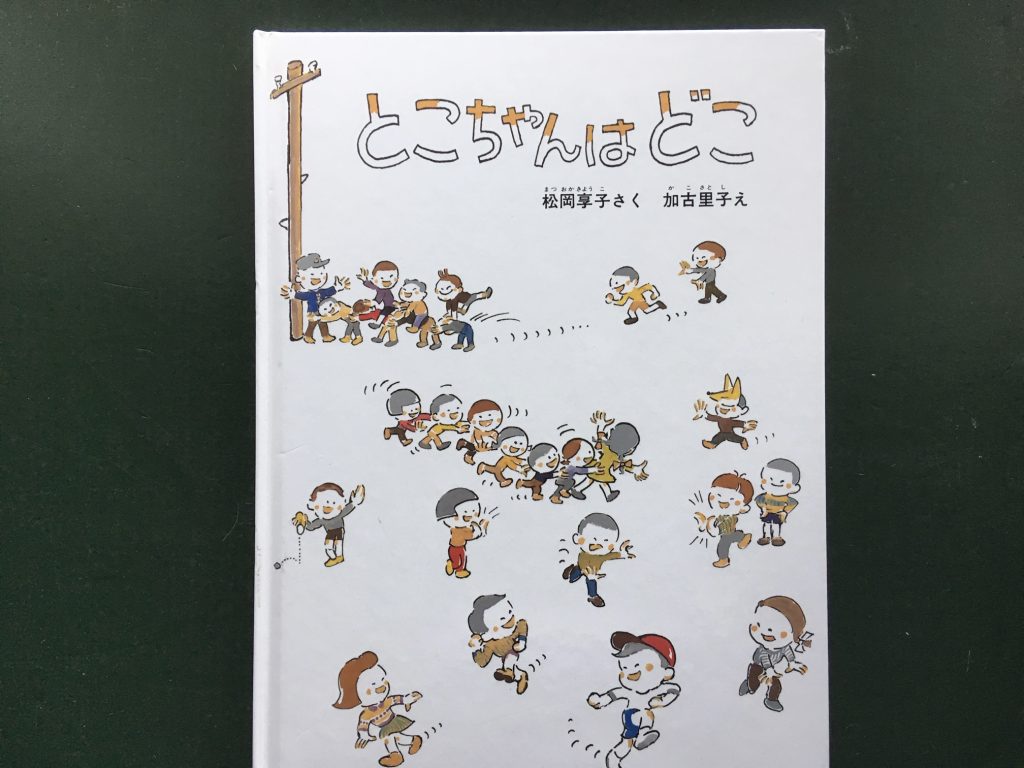

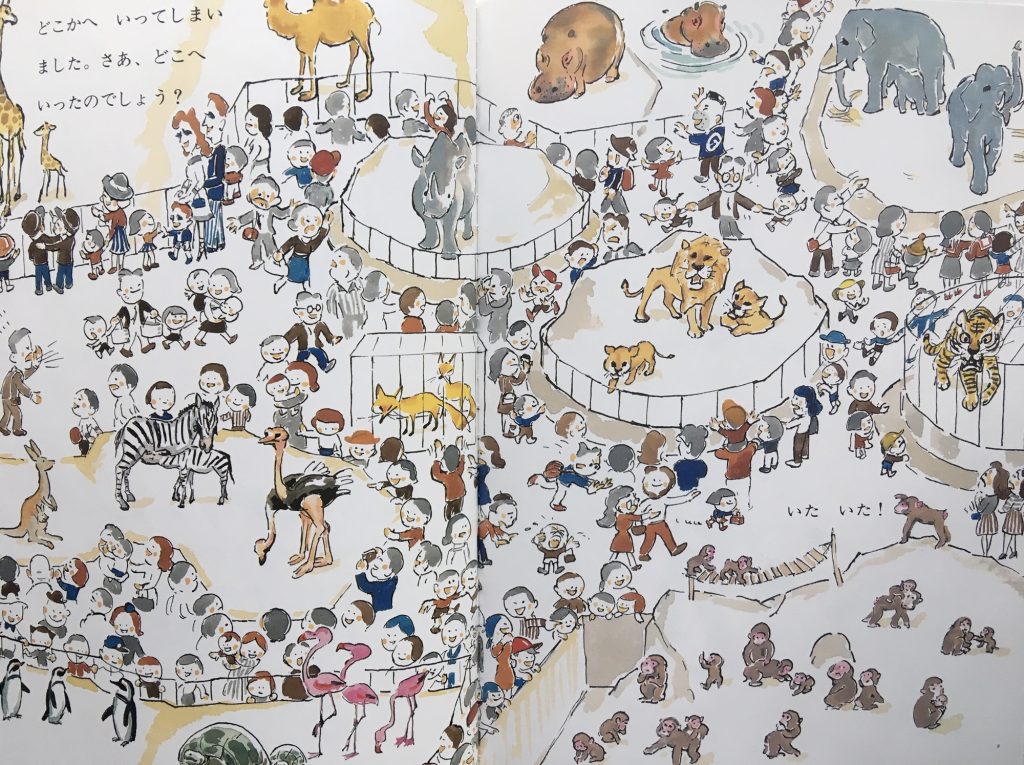

赤い帽子のとこちゃん。お母さんの買い物についていっても、動物園やデパートでもいつのまにかいなくなってしまいます。

さまざまの場面に大勢の人がいる場面は、まさに密。今となっては遠い昔の世界のようにさえ思えてしまいます。各地でコロナ禍の対策としてステイホームが望まれているゴールデンウィークは、この本の中で、海やデパートにお出かけはいかがでしょうか。

かこさとしは、この本は有名な探し物の絵本より早く出版されていたことに加え、物語であることにも注目していただきたかったようです。楽しみながらじっくり、とこちゃんの物語を味わっていただけたらと思います。

ロングセラーとして以下のサイトで紹介されています。

一見したところ、木や石、鉄に見えるものがプラスチック製品、ということがよくあります。物の材質を見極めるにはどんな方法があるのか、確かめてみるという科学的な内容のこの絵本は1969年に出版され、現在は新版がでていて2021年4月18日中日新聞で紹介されました。

この本のあとがきをどうぞ。

(引用はじめ)

この本にかいてあることは、材料として、木や石や鉄などがあるというものではありません。

くまちゃんが、木でできていることを、本に書いてあるより先にあてさせることが目的でもありません。

まして水にうくのが何で、沈むのが何、次に燃えるのが何でーーということを暗記させることでもありません。

もっと単純で、もっとおく底の、もっと基本的なものーー科学としての考え方、科学としての態度、科学のすじみちを大事にしたいと念じます。

この本では、物質をしるため、その性質を一つ一つ分け、検討し、それらをまとめるという帰納法の推論と総合判断がとられています。

科学の研究が進み、専門が分化していく現在、こまやかな知識の断片ではなく、ばらばらのこまやかな要素を、広い目で見つめながら集積して、対象の全体像や物事の実体に迫ろうとする態度や考え方がますます大切になっています。

この本もそうした「かがくのほん」でありたいと思ってつくりました。

かこ・さとし

(引用おわり)

半世紀以上も前のことです。筆者の通っていた小学校では月曜日の朝には、雨でない限り、全校生徒が校庭に集まって朝礼、校長先生のお話がありました。その内容はほとんど忘れてしまいましたが、訓示のようなものが多かったように記憶しています。その中で今でもはっきり覚えているのは関東大震災が起きた時のお話でした。

1923年9月1日、2学期が始まるその日、校長先生はまだ小学生で始業式を終えてお母さんと兄弟とでちゃぶ台を囲みお昼を食べていた時に大きな揺れに襲われたそうです。当時の私にしてみれば関東大震災は遠い昔のことと思っていたので、その体験をした人から直接話を聞き大きな衝撃を受けました。

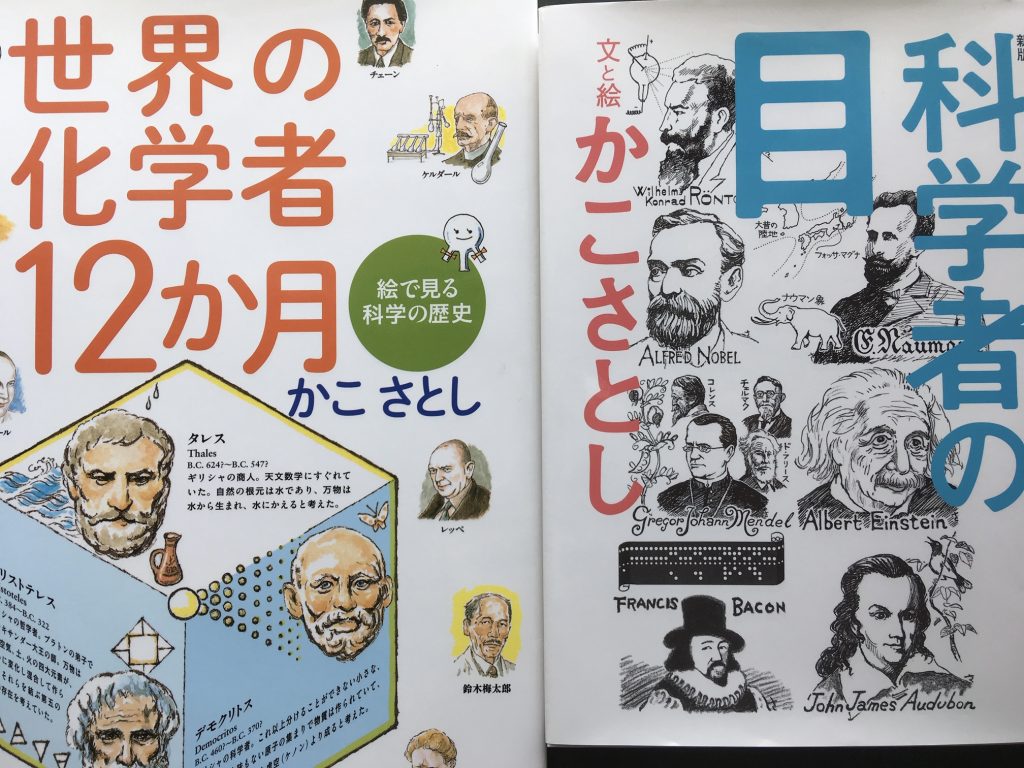

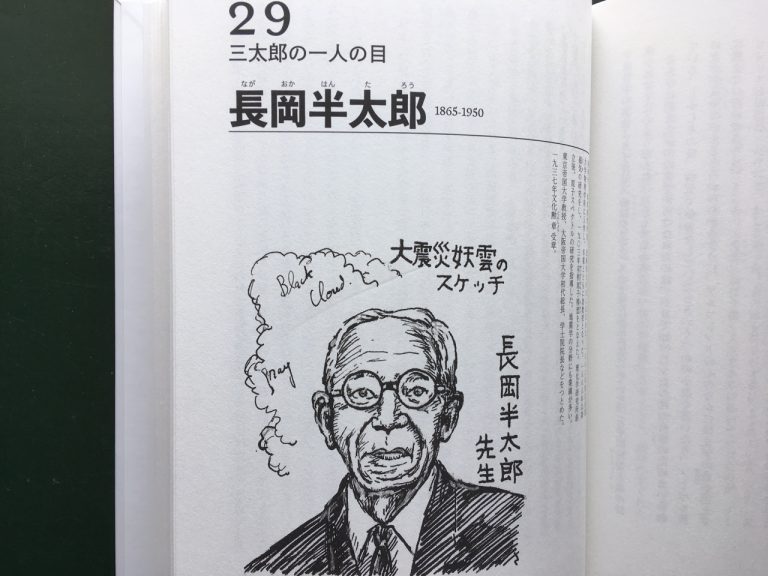

地震が起きた時「日本の近代的な物理の土台を築いた一人、長岡半太郎」博士は神奈川県の三浦半島に避暑にきていて、「はるか北方に見える東京の火煙の様子を、時間を追ってスケッチし、その色の変化をこまかく記録し、数日後には彩色した絵を仕上げ」たそうです。

「人びとは3日も燃える煙を見て悪魔の雲だとさわぎ、(中略)あやしげなことを言いふらしたのを、長岡博士は正確な煙の記録を示し、魔法や陰陽術のせいでないことを人びとに教えた」と『科学者の目』(2019年童心社・上)にあります。

今でも伝えられている井戸水に毒薬がいられたという流言飛語は「伝染病をおこさぬため、生水を飲まぬようという注意があやまって伝えられたり、一部の悪質な者の策動だった。長岡博士はこうした根も葉もないデマを、科学者の目をもって一つひとつつぶし、他の学者や学生とともに救援活動をおこなう間、観察したことを冷静に記録し(中略)のちに、この大地震のようすを調べ、対策を考える上に貴重な基礎資料となった」そうです。

こうした博士の逸話を紹介し、最後にかこは次のように結んでいます。

(引用はじめ)

大きな混乱の中では、私たちはともすれば真実を見失いがちである。そういう時こそ、この科学者の冷静な目にならって、私たちも何が正しいか、何が人々に不幸をもたらしているのか、どうすれば真の発展に向かうのかを見失わぬようにしたいものである。

(引用おわり)

コロナ禍の真っ只中、この言葉は筆者の心に強くつきささります。

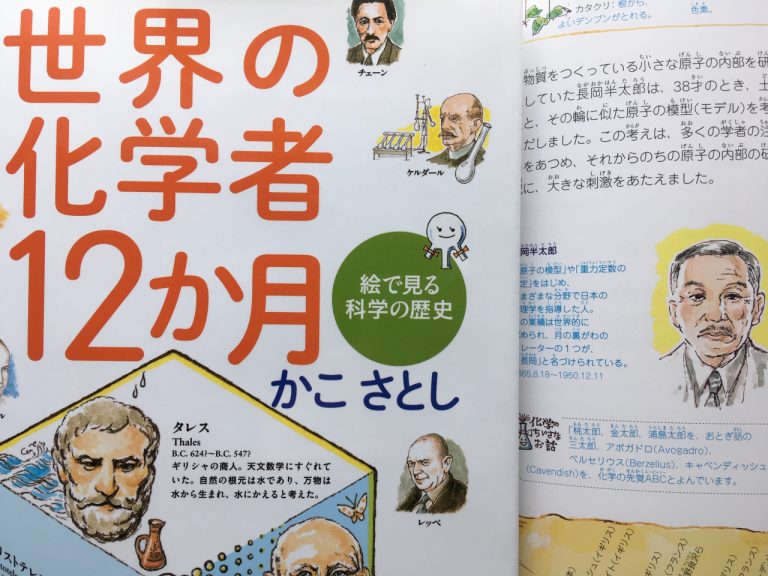

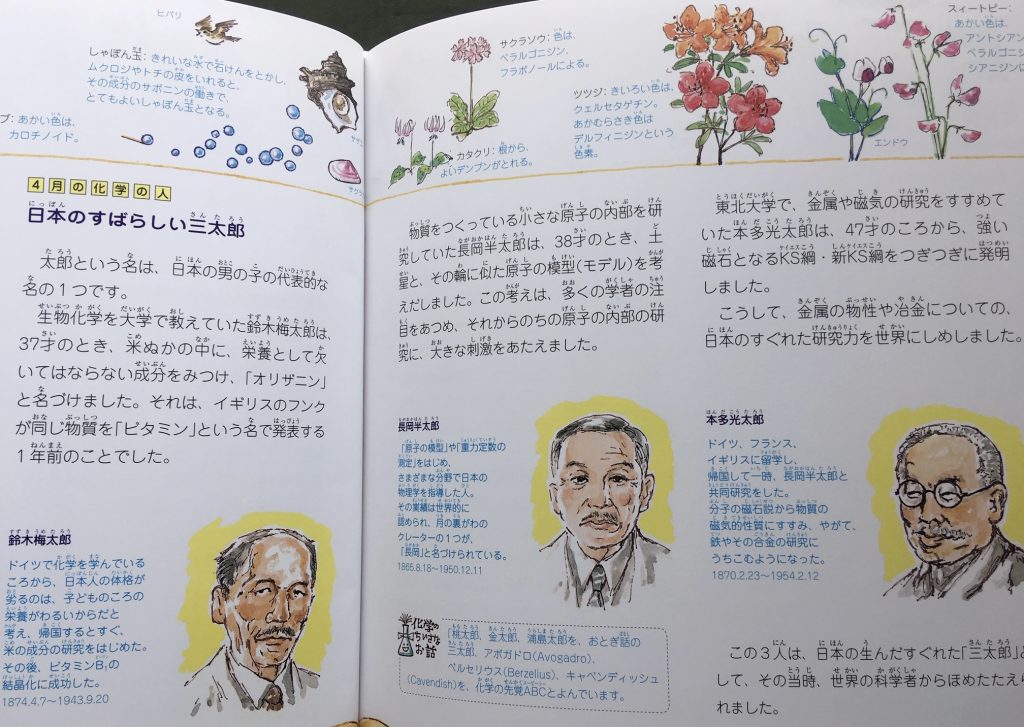

下は『世界の化学者12か月』(2016年偕成社)の4月の項目で「日本のすばらしい三太郎」として紹介されている鈴木梅太郎、長岡半太郎、本多光太郎の三博士。

「だるまちゃん」が「てんぐちゃん」のうちわや頭巾(ときん)、下駄を真似したくて、色々なものを集めたり、『からすのパンやさん』でたくさんのパンが並ぶ場面が印象的で、かこ作品には物尽くしがあると言われます。

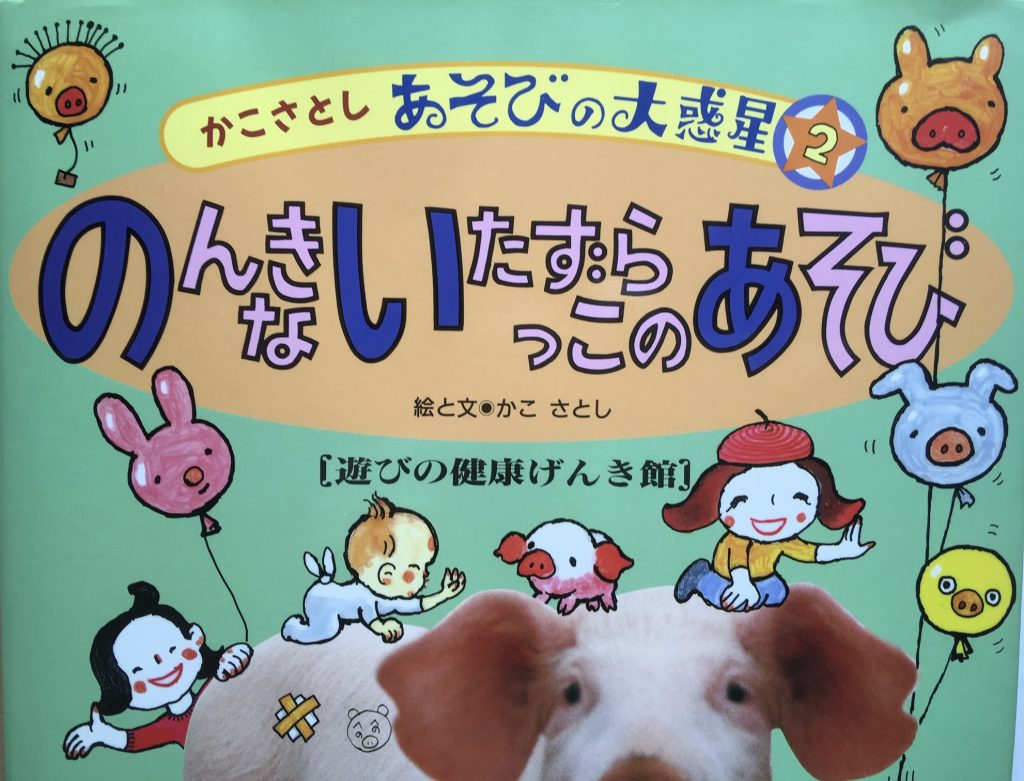

第1回の自動車部品もある意味、物尽くしですが、『あそびの大惑星2 のんきな いたずらっこのあそび』(1991年農文教・上)の表紙には動物の風船がいろいろ、副題が「あそびの健康元気館」というだけに身体を使った愉快な遊びが種類豊富に登場します。

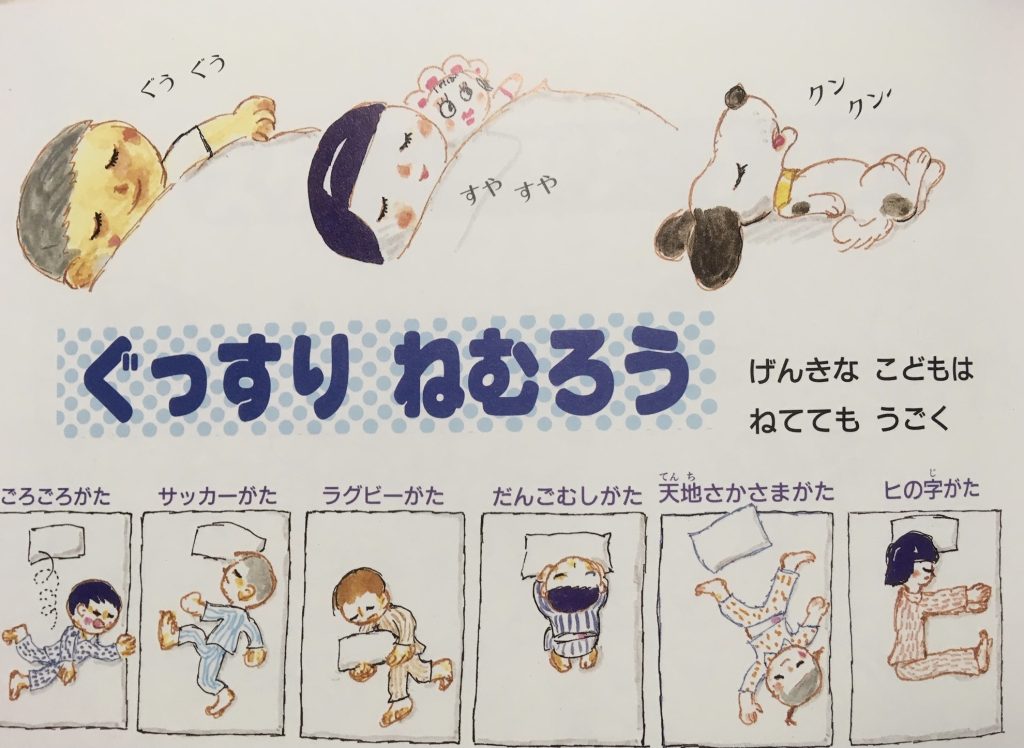

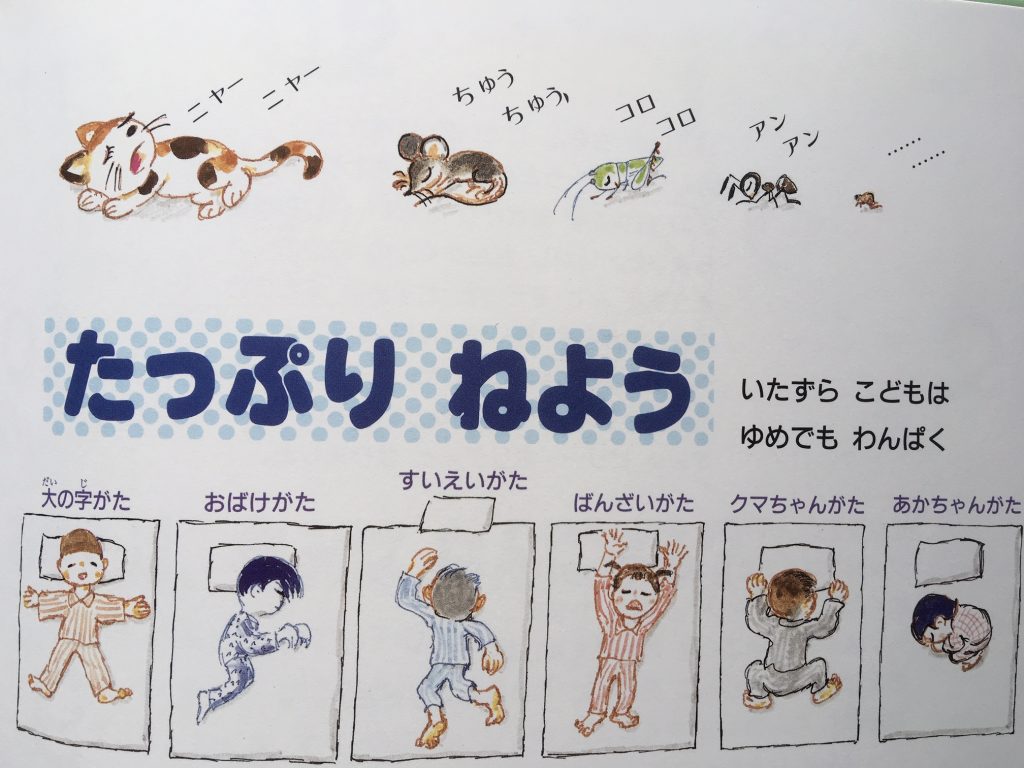

「げんきな こどもは ねても うごく」「いたずら こどもは ゆめでも わんぱく」とあるように、左右のページに、ぐっすり寝ている子どもや動物、そして虫の寝姿と共に、こどもの寝相12種類が名前付きで描かれています。

かこがセツルメント活動を記録していたノートには、こどもたちの寝相を知ってようやくその子のことを知っていると言える、といったことが書かれています。その時に集めた寝相かどうかは定かではありませんが、かつての筆者の寝相と思われるものもあるような。。。

さてさて、皆さんの寝相は何型ですか。どうやら私は2種混合型のようです?!

「マイッタなぁ」は、かこがお子さんたちの思いがけない発想や行動力に感嘆して、しばしば使った言葉です。

お子さんが興味をもったら本の隅々まで見てくださることを心得ていた、かこはじっくり見てくださる読者の皆さんにありがとうの気持ちを込めて、ちょっとしたメッセージ代わりの絵を描き込んでいたりします。

また、科学絵本であれ遊びの本であれ、面白いと興味を持っていただけるようなユーモアあふれる工夫もしています。そんな中でも、これはマイッタ!と思わず口に出てしまうような傑作(?!)場面をシリーズでご紹介します。

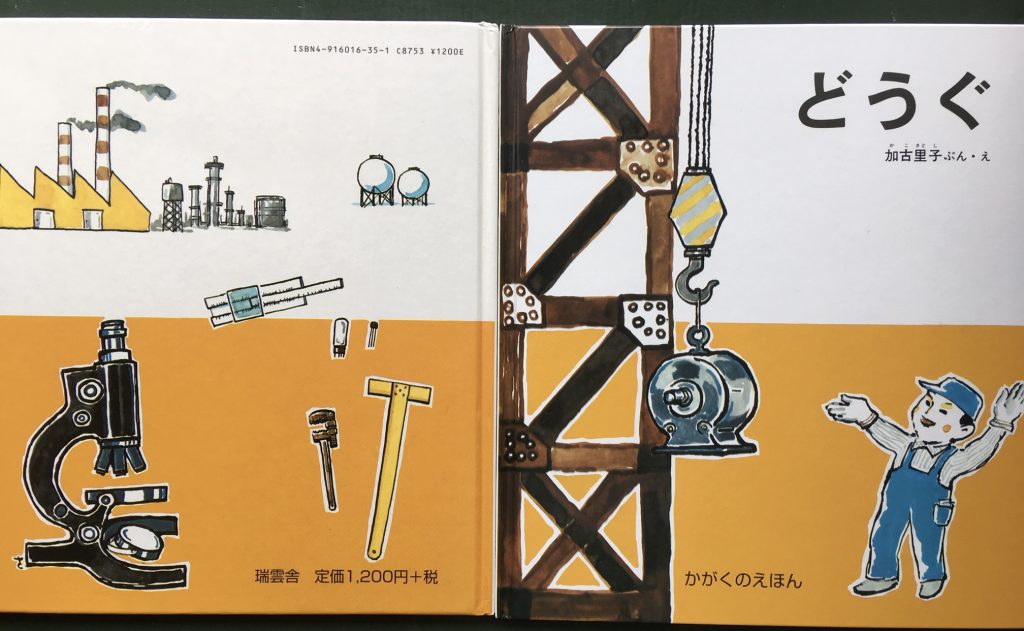

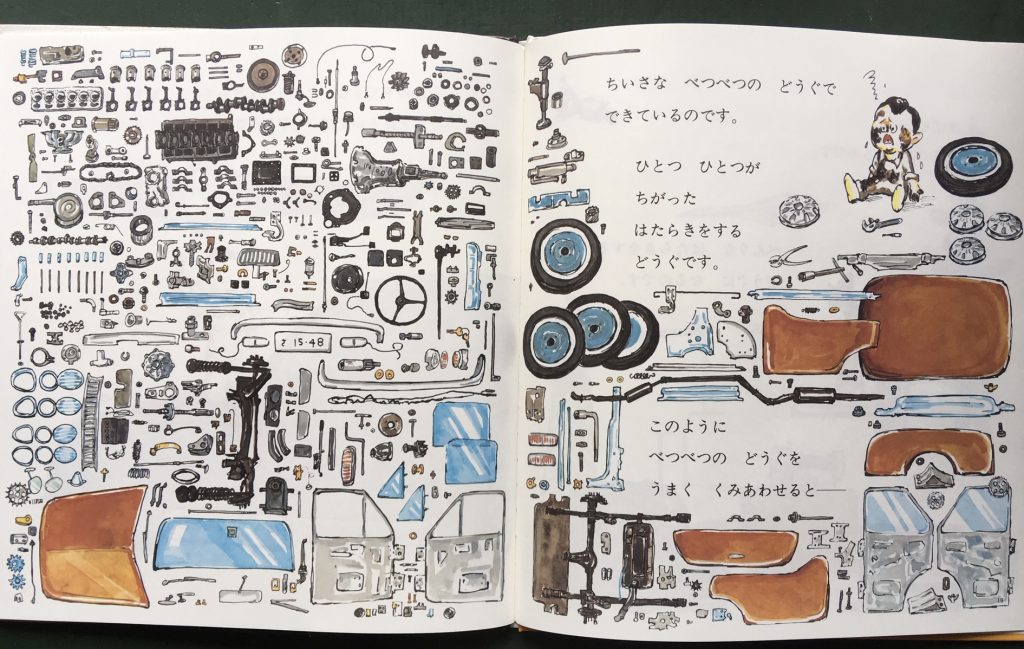

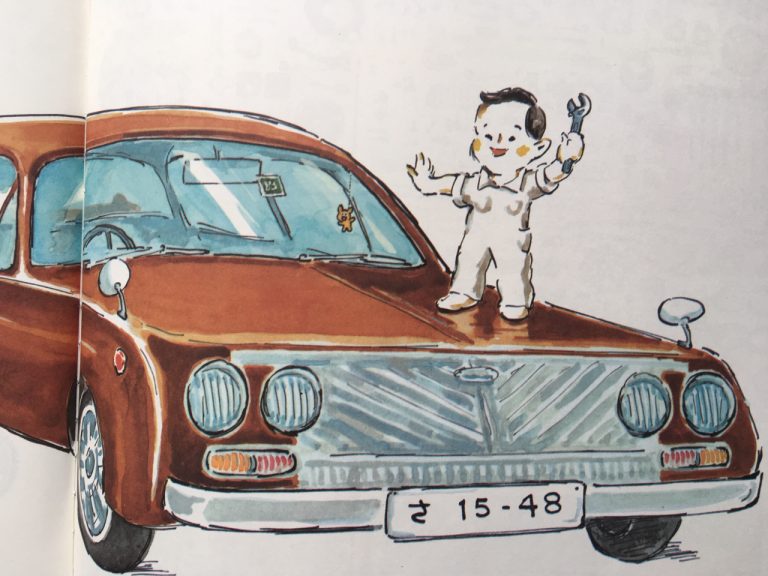

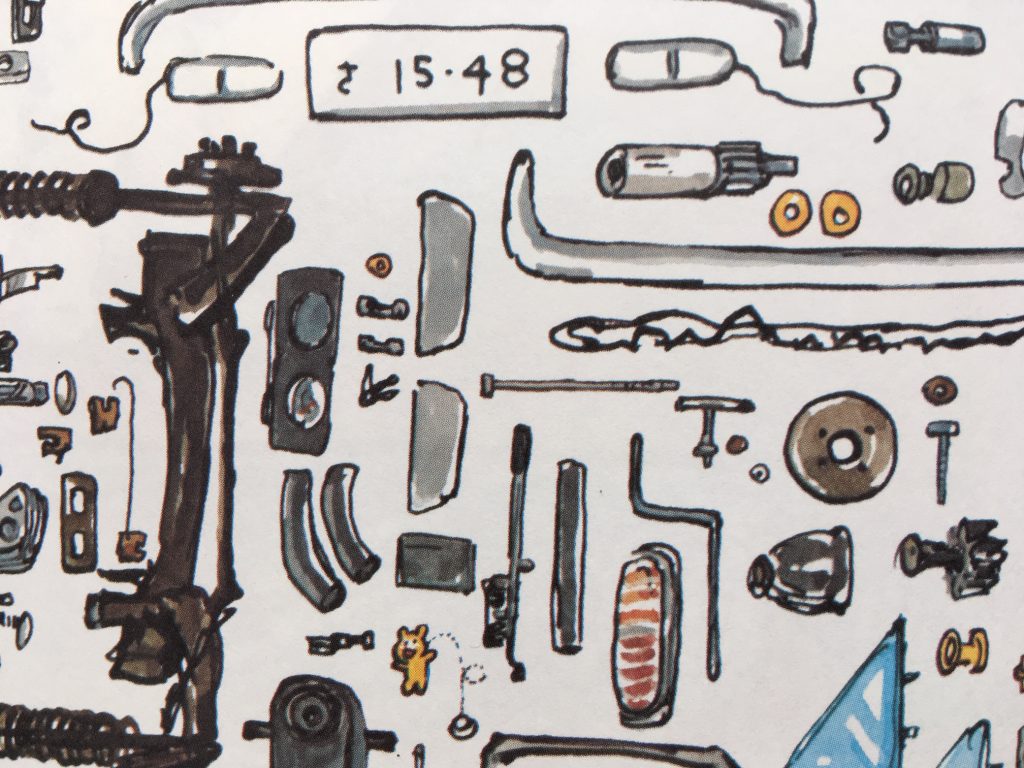

ご覧いただいているのは『どうぐ』(1970年福音館書店/2001年瑞雲舎)の一場面です。動く道具で一番身近な自動車は、自動運転という話題もありますが、この本が発刊されたのは1970年ですから、まだオートマチックではなく、マニュアルギアが主流の頃でした。

当時実際に自動車に使われている全部品を自動車会社から教えていただき、余すことなく描いたそうで、かこが好き勝手に増やしたり減らしたりしていないと本人から聞きました。ただし、1つだけ、可愛いおまけともいうべきものがまぎれこんでいます。

ヒントはこの場面の前のページ。スパナを手にした子が、嬉しそうに乗っている車のフロントガラスにぶら下がっている小さなクマちゃん。この子のお気に入りでしょうか。

もう一度、もとの場面を見ると、油まみれになって、それにしても頑張りました。全部並べてこの通り。ナンバープレートの「さ」は、かこお得意のサインの代わりで、その下の方を見ていくと。。。

見つけました!

あのくまちゃんです。透明なプラスチックの吸盤でガラスにくっつけて下げるかわいいマスコット。かこは、きっとニヤニヤしながら描いたに違いありません。これぞまさに「マイッタなあ」です。

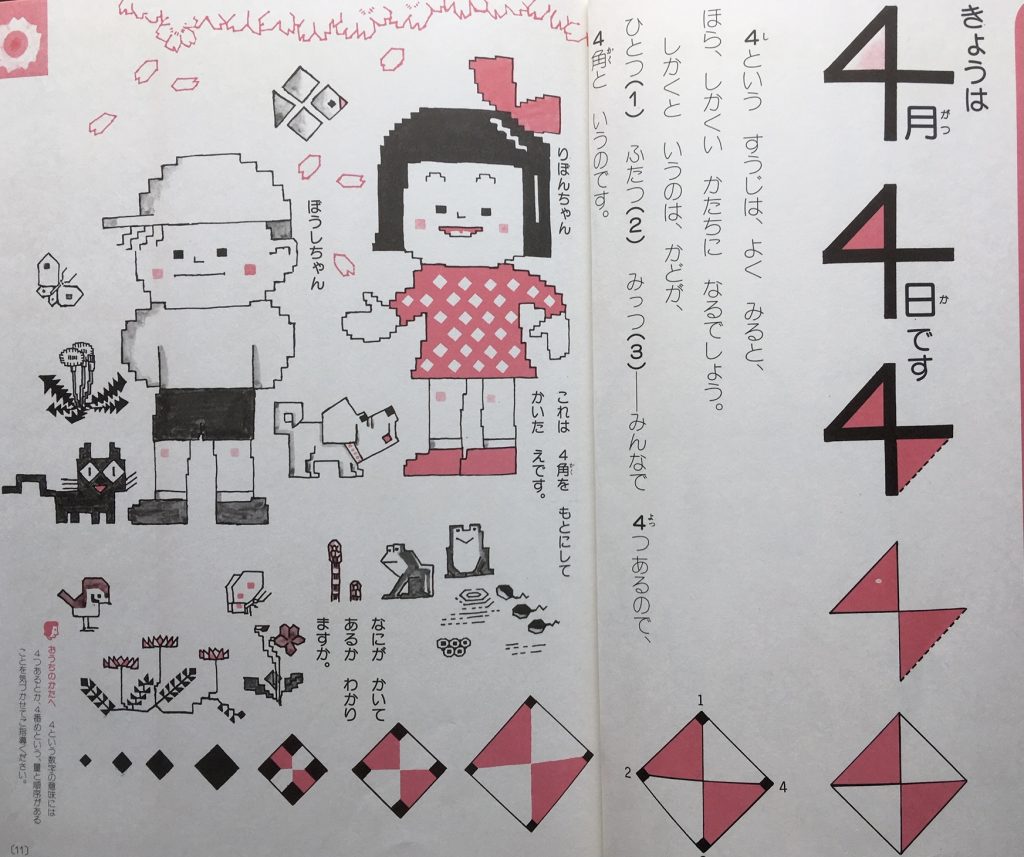

『こどものカレンダー4月のまき』(1975年偕成社)の4日のページは「4というすうじは よく みると ほら、しかくいかたちに なるでしょう。」と始まり四角の説明が続き、四角を元にして描いた、いつもとはちょっと違った感じがする、こどもや犬、猫、春の植物やカエルやオタマジャクシが載っています。

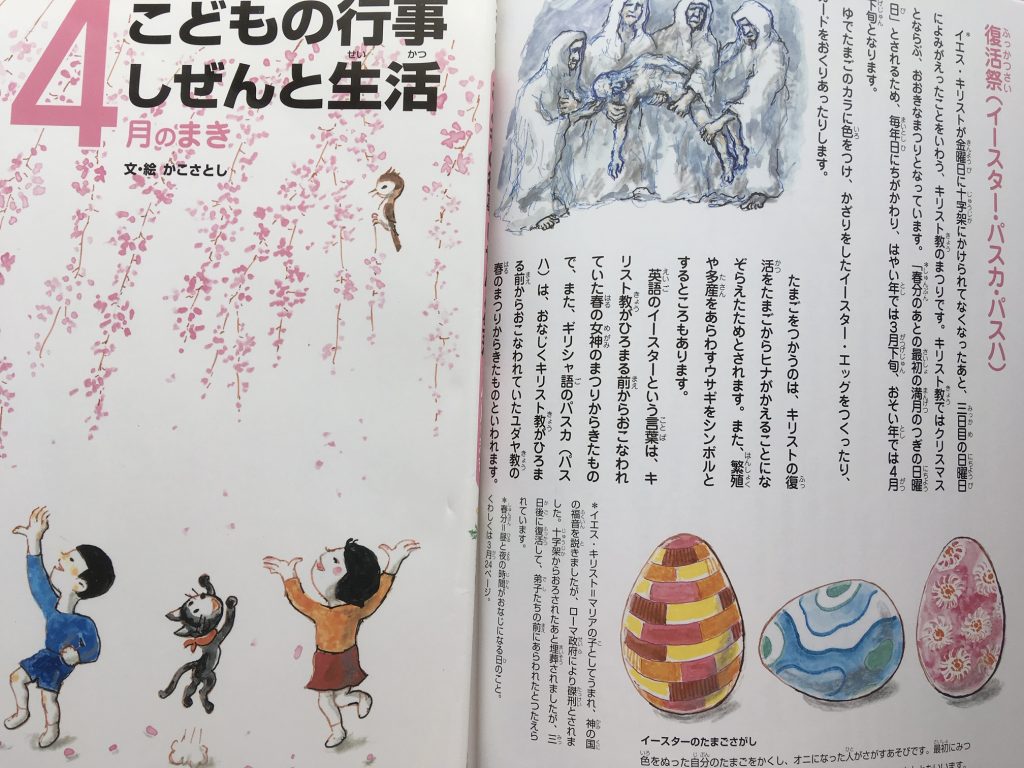

そして、今年の4月4日、日曜日はイースターでもあり、二十四節気の清明でもあります。

イースターは春分の日の後の最初の満月の後の日曜日、ということですから年によって3月のこともあれば4月のこともあり、『子どもの行事 しぜんと生活』(2013年小峰書店・上)で詳しくご紹介しています。

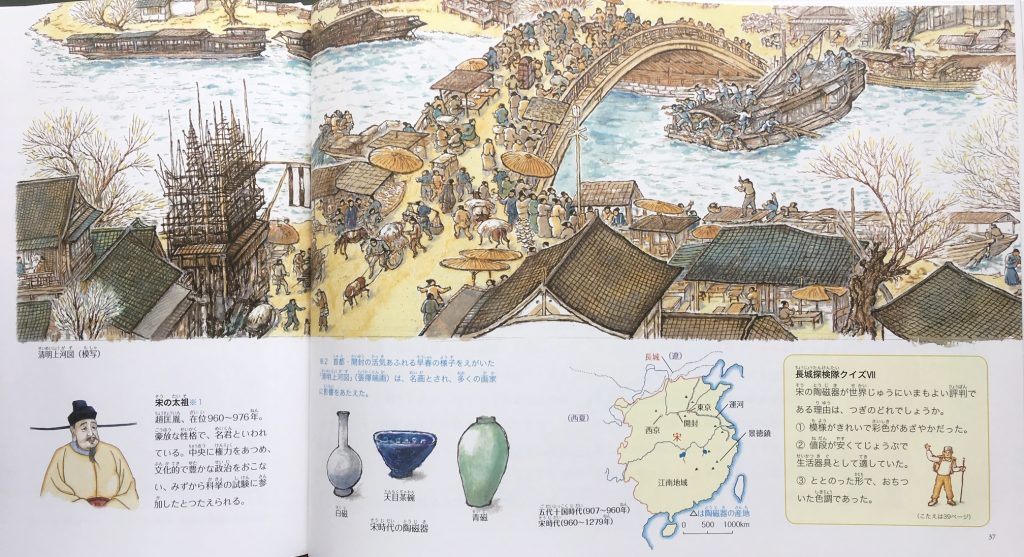

そして、二十四節気では、清明は春分の日から15日目ですので4月5日頃、今年は4日となります。この絵は、『万里の長城』(2011年福音館書店)にある清明上河図の模写です。多くの画家に影響を与えた、この名画には宋の首都、開封(かいほう)の活気あふれる様子が描かれていていて、それを加古が模写しました。

コロナ禍の中ではありますが、明るい光と緑にあふれ、自然の生命力のエネルギーを感じるこの時期を十分に味わいたいものです。