あいうえお・いろはーその2ー

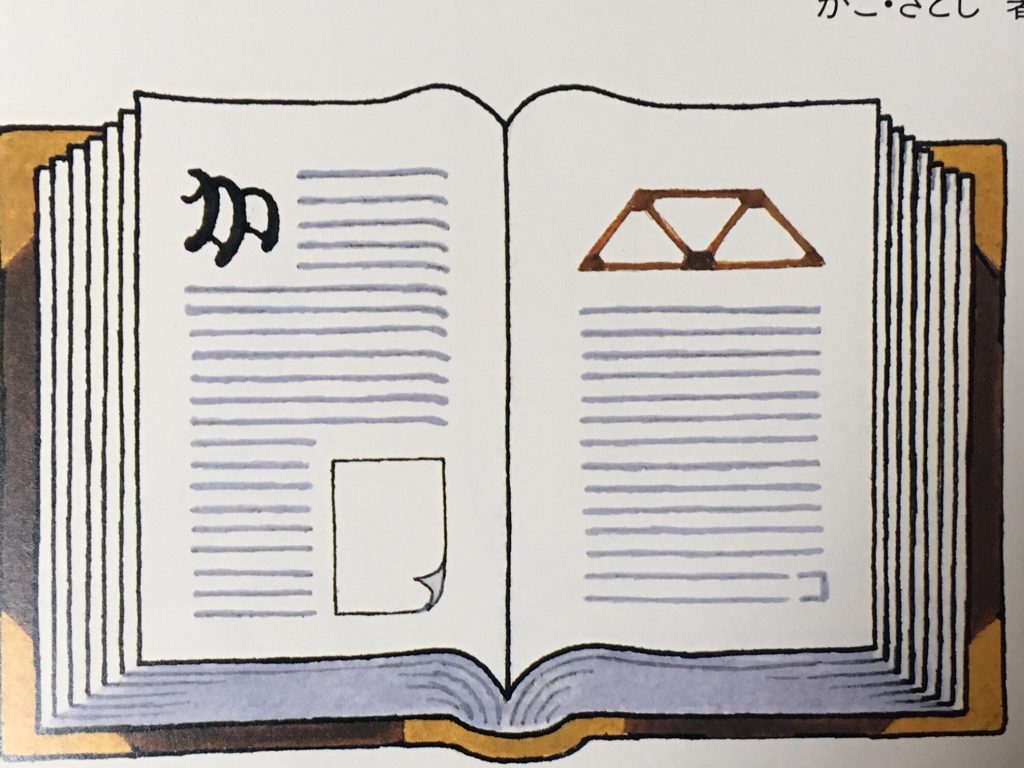

かこさとしのペンネームの「かこ」はあいうえお順の前の方の音で選んだとーその1ーでお伝えしました。この絵はその「かこ」がひらがな、かたかなで書いてある本の前扉です。何の本だかおわかりですか。左ページの紙、右ページの図形がヒントで、答えは『よわいかみ つよいかたち』(1968年 童心社)です。一見弱いように見える紙もなかなかどうして強いのだ、ということが自分で確かめられる科学の入り口にぴったりの絵本で、少しのかたかな以外は全部ひらがなで書かれています。

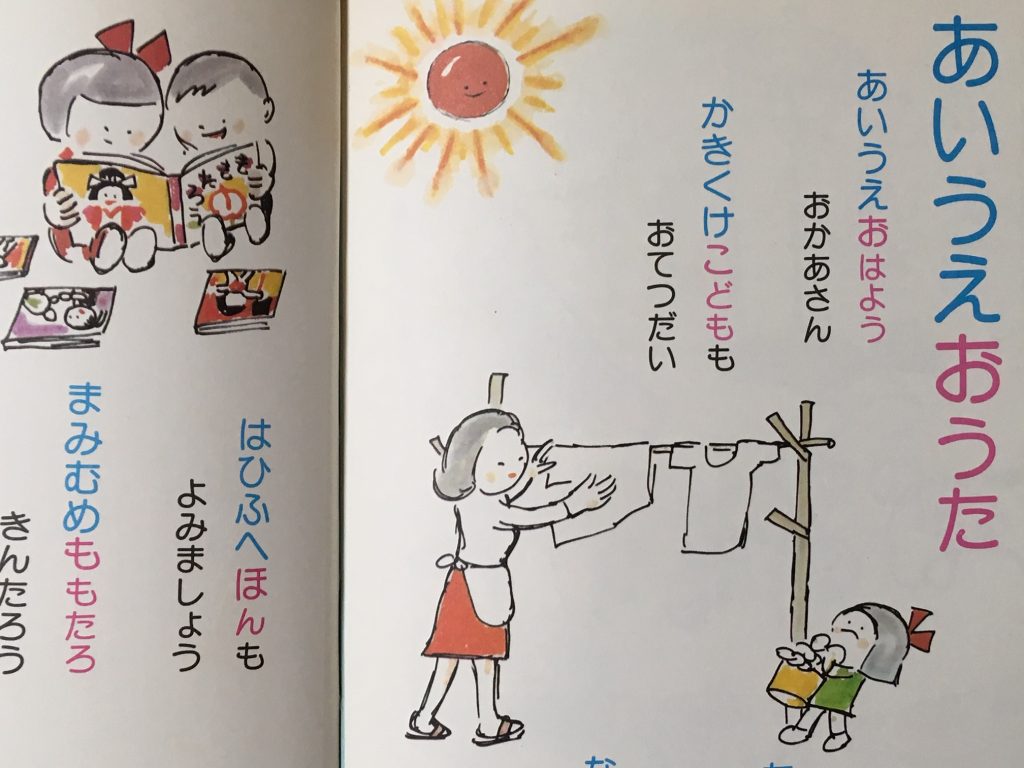

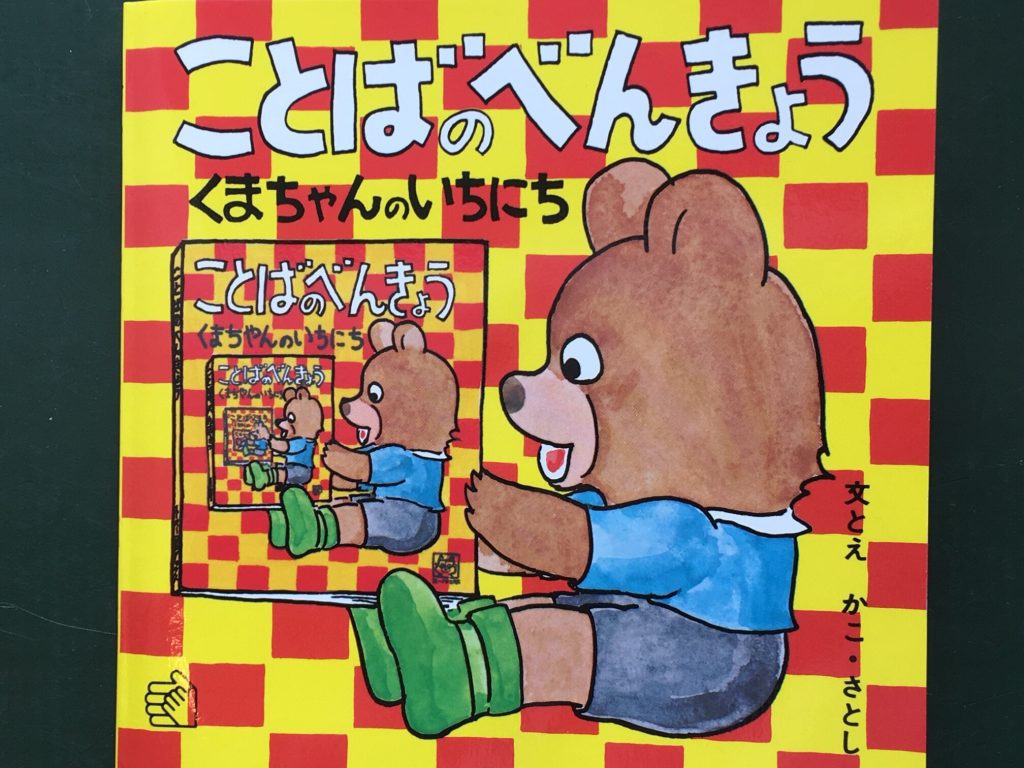

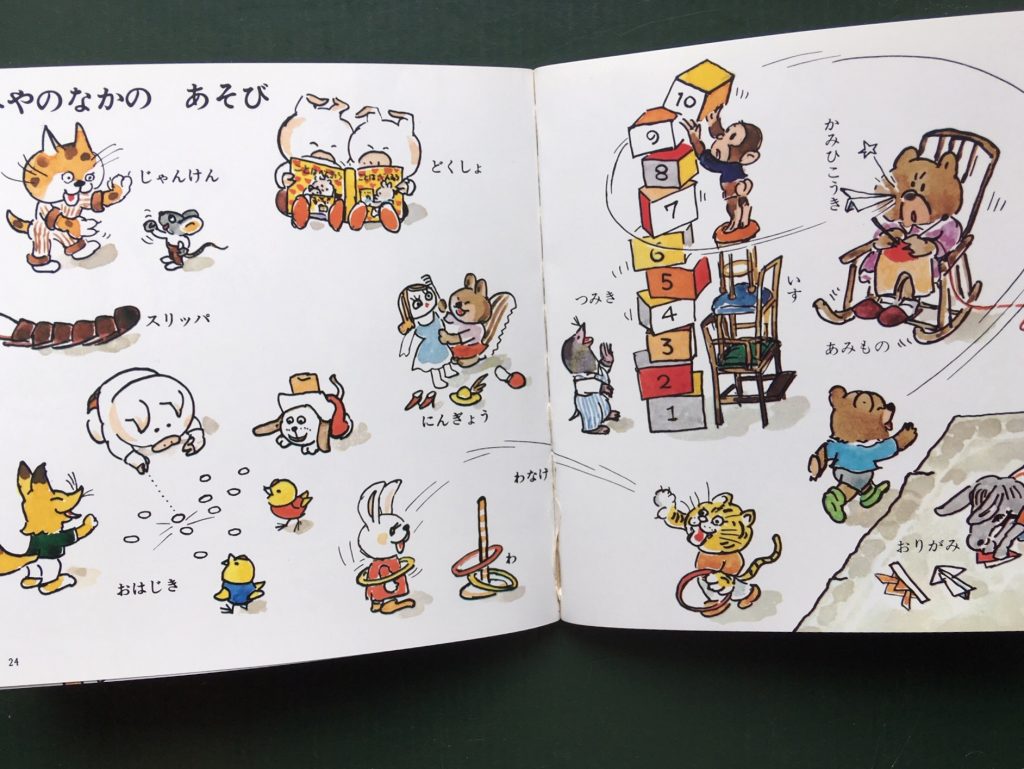

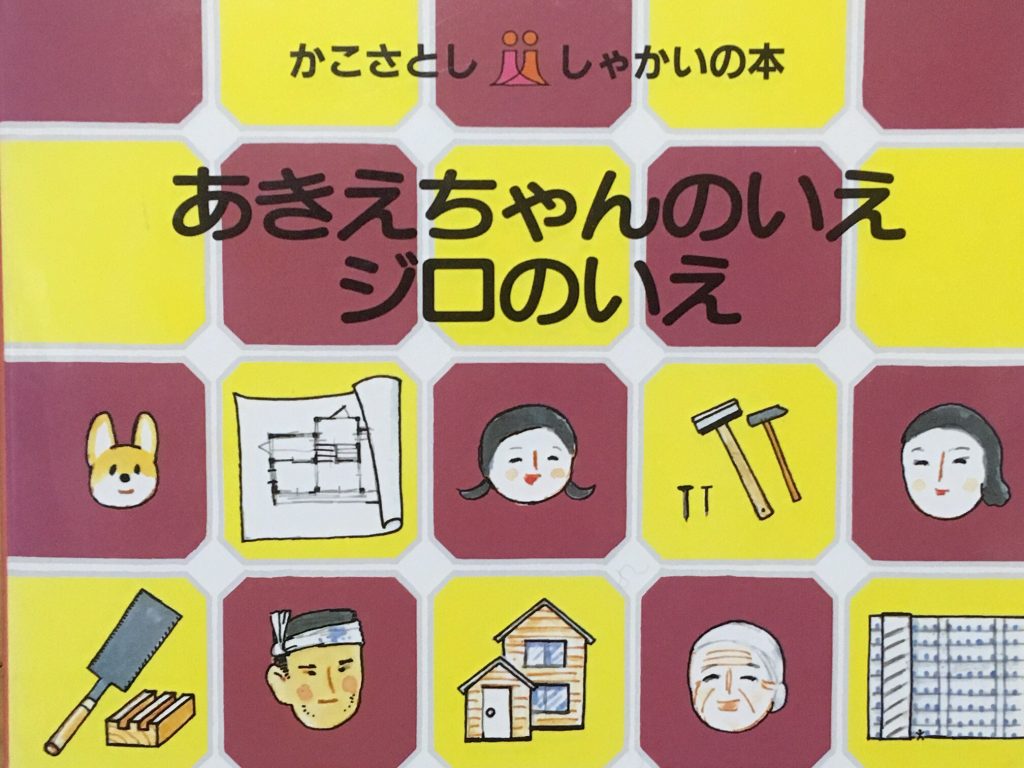

さて、前回ご紹介した『ありちゃんあいうえお』(2016年講談社)の後半は、かこが孫である二人の男の子を間近に見ながら創作した詩です。孫の名前にちなんだ言葉を選んだり、小さな子どもの様子を再現してほとんどひらがなで書かれていますので、お子さんから読めるやさしいリズム感ある言葉の連なりです。

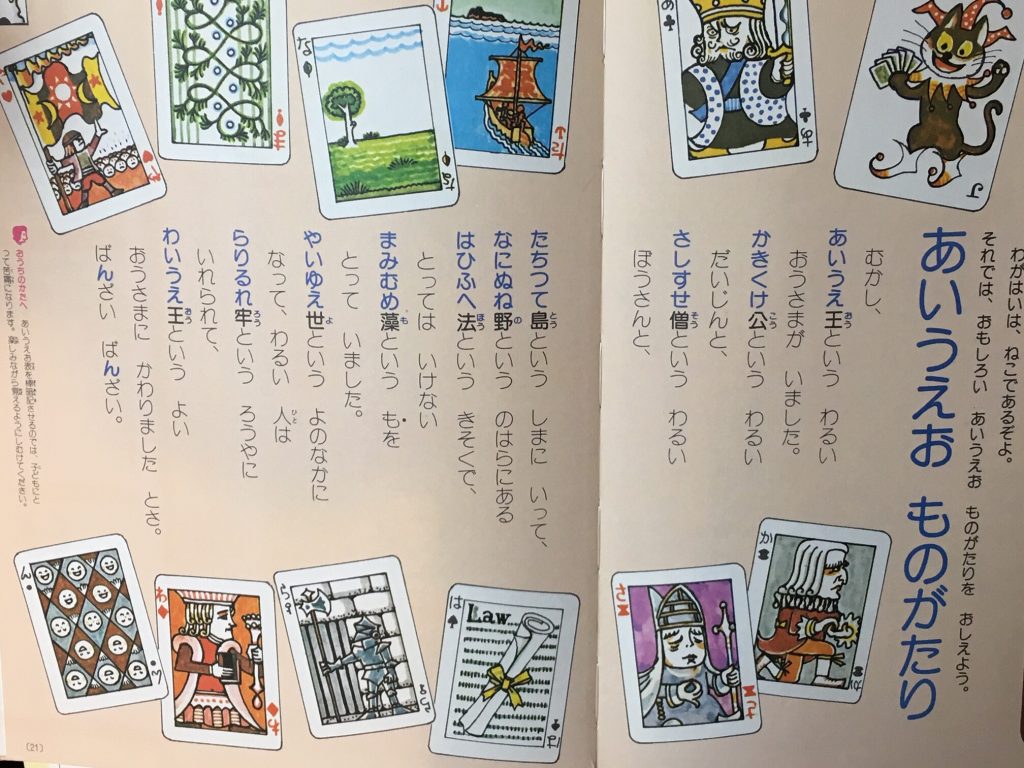

『こどものカレンダー12月のまき』(1975年偕成社)には、「わがはいは、ねこであるぞよ。それでは おもしろい おいうえお ものがたりを おしえよう。」と前置きがあり、猫が語るあいうえお物語が始まります。それでは、お楽しみ下さい。

あいうえお ものがたり

(引用はじめ)

むかし、

あいうえお王という わるい おうさまが いました。

かきくけ公という わるい だいじんと、

さしすせ僧という 悪いぼうさんと、

たちつて島(とう)という しまに いって、

なにぬね野という のはらにある

はひふへ法という きそくで、とっては いけない

まみむめ藻というもを、とっていました。

やいゆえ世という よのなかに なって、 わるい 人は

らりるれ牢という ろうやに いれられて、

わいうえ王という よい おうさまにかわりました とさ。

ばんざい ばんざい。

(引用おわり)

この小さな物語の後には[おうちのかたへ]として「あいうえおを棒暗記させるのでは、子どもにとって苦痛になります。楽しみながら覚えるように」とかこのメッセージです。

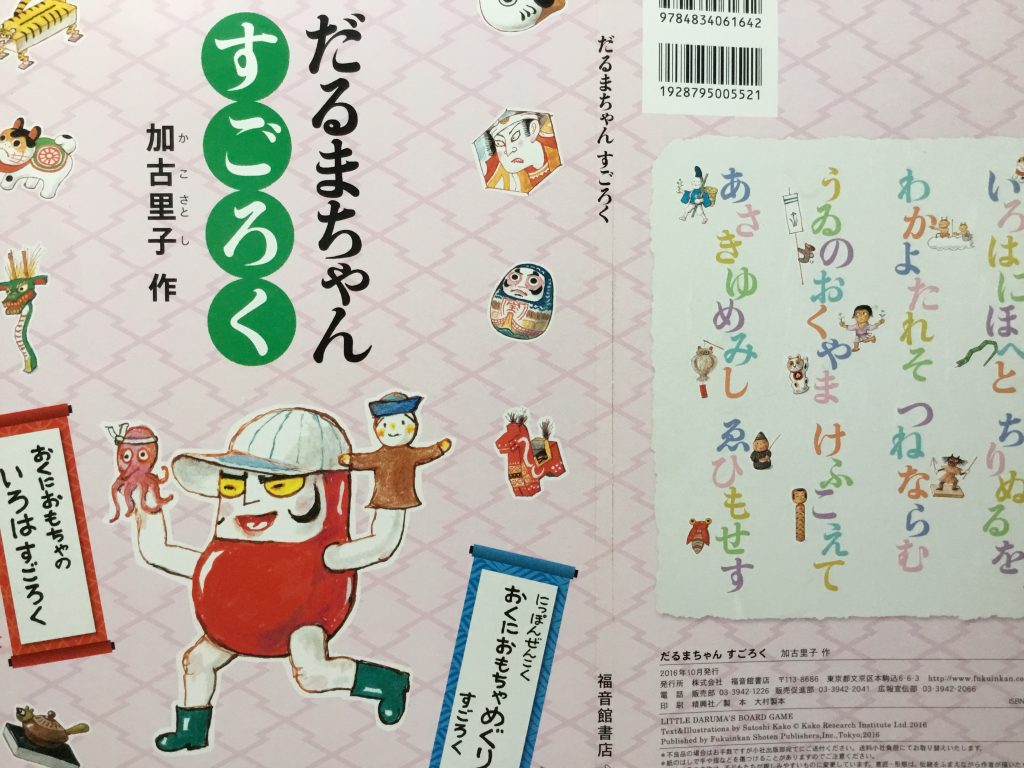

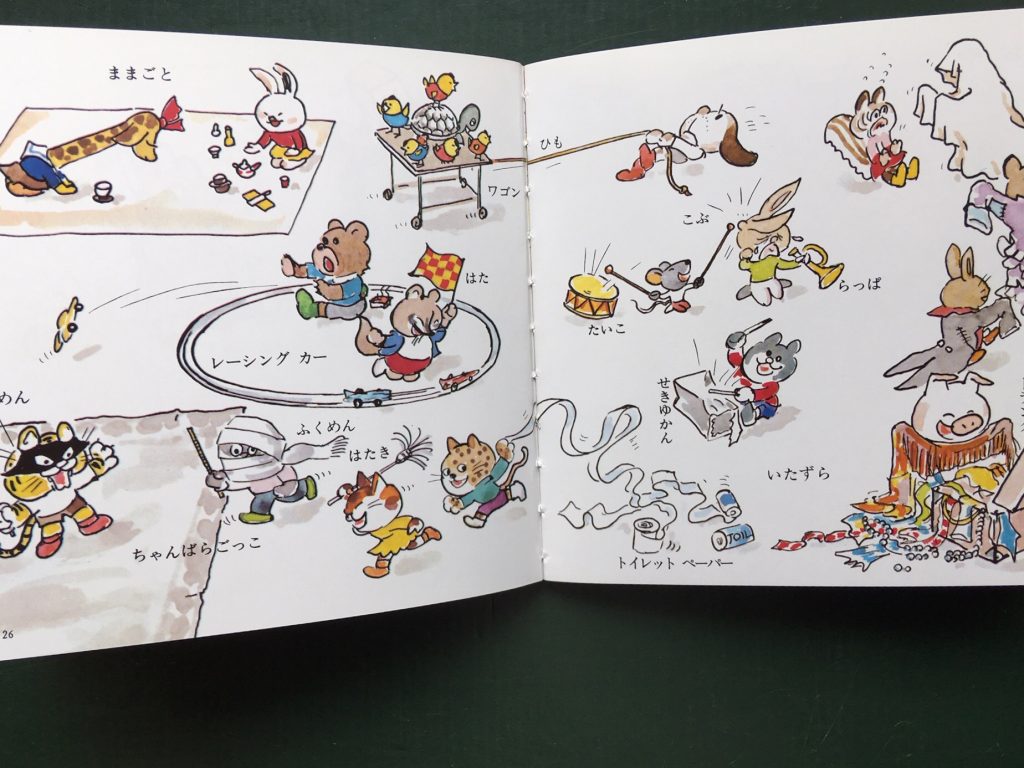

いろはを覚えるには、『だるまちゃんすごろく』(2016年福音館書店・下)がぴったりです。このすごろくは両面遊べて赤い縁の「おくにおもちゃのいろはすごろく」は、いろは順にすごろくのますを進みます。いぬはりこ(とうきょう)→ろっかくだこ(にいがた)→はとぐるま(ながの)といった具合でそれぞれに郷土玩具の絵がついています。

青い縁の「にっぽんぜんこく おくにおもちゃめぐり」にも1つ1つのますに郷土玩具が描かれていて「ふりだし」の次はほっかいどう→あおもり→いわてと日本列島の北から沖縄まで巡り「あがり」となります。ちなみに北海道は【きぼりぐま】青森は【やわたごま】岩手は【しかおどり】の絵です。

かこの作品があいうえおやいろはを覚えるお役に立てたら幸いです。

尚、このすごろくの複製原画は現在開催中の愛媛県歴史文化博物館「かこさとしの絵本展」でご覧頂けます。出版されているものとは違う彩色で見比べていただくと面白いでしょう。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る