編集室より

藤沢市民ギャラリー「第2回 わたしのすきな絵本展」2021年3月16日〜28日

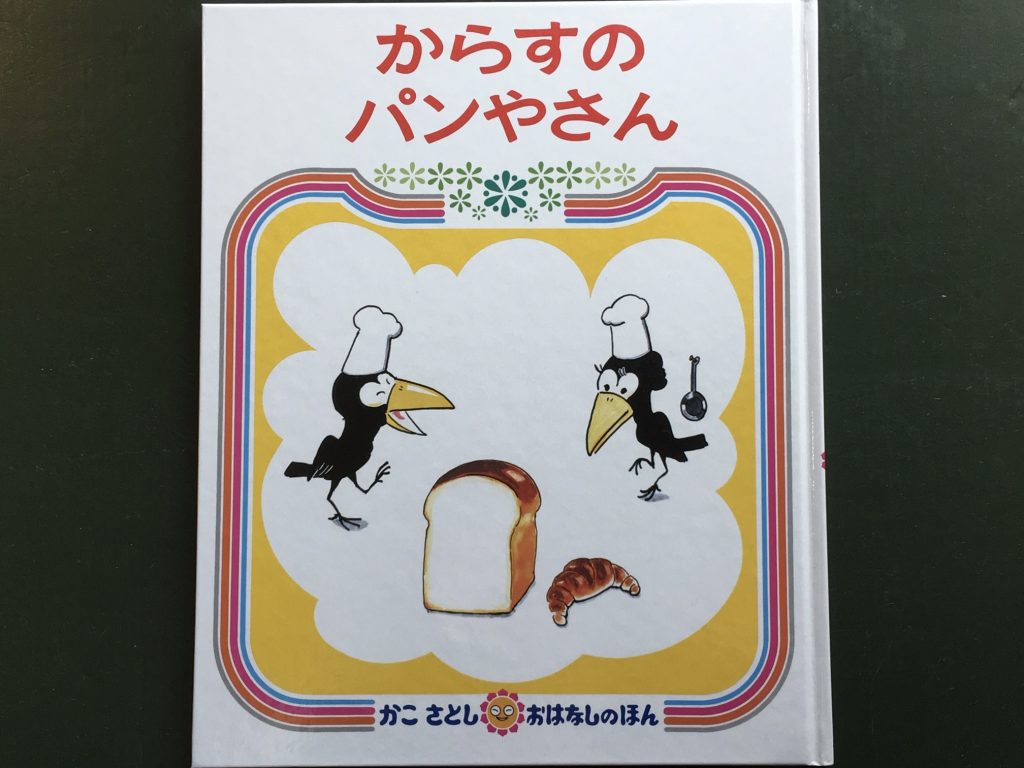

3月16日から藤沢市民ギャラリーで「第2回 わたしのすきな絵本展」を開催。かこ作品からイメージした見事な絵やプレイベントととして行われた『からすのパンやさん』に出てくるようなパンを紙粘土で作ったものがかざられています。

わたしのすきな絵本展

3月・かこさとしのお誕生月にちなんで 越前市内のパン屋さんで絵本にまつわるパン販売 〜福井県越前市

恒例になりつつある、越前市パン屋さんの3月の楽しい企画。『からすのパンやさん』(1973年偕成社)に登場するようなパンが店頭にならび、店内には絵本もあります。

お近くの方はぜひどうぞ。詳しい情報は以下です。

越前市パンやさん

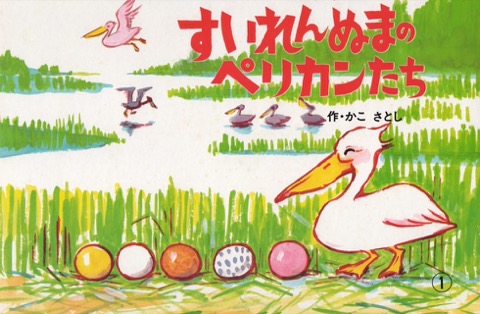

2021年3月7日より当サイトのタイトルに続くスクリーン画像12枚を『すいれんぬまのペリカンたち』(1991年全国心身障害児福祉財団)に変更しました。物語が絵によって想像できますし、色彩豊かで躍動感のある画面を楽しんでいただけたらと思います。

この紙芝居の第一場面(表紙)のことばをご紹介します。

(引用はじめ)

あつい みなみのくにに

すいれんがさく おおきな ぬまが あって

そこに たくさんの ペリカンが

たすけたり はげましあって

くらしていました。

その すいれんぬまの みずくさのなかで

いちわの かあさんペリカンが

たまごを うみました。

ふしぎなことに たまごの いろが

みんな ちがっていて

そのたまごから

やがてーーー

(引用おわり)

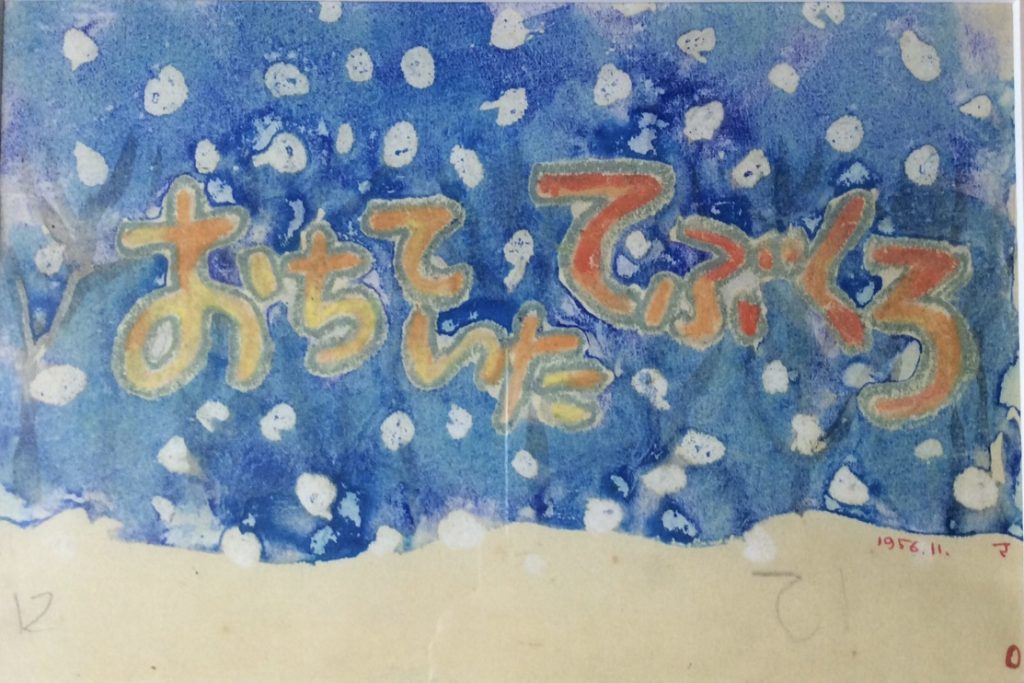

これは1956年かこさとしがロシアの民話を手描き紙芝居にした表紙です。現在ではウクライナ民話の絵本『てぶくろ』として有名なお話です。紙芝居は、幼稚園や保育園はじめ様々な催しで年齢問わず楽しんでいただいていますが、作ったことはおありですか。

4コマ漫画の2倍、8枚で起承転結を考えて、そこで入りきらないものは1枚づつ増やして12枚、お子さんなら8枚を目安にするのがつくりやすいようです。『おちていたてぶくろ』はそれに表紙を入れて13枚の構成です。表紙込みで12枚という作品もありますし、もちろんそれ以上の枚数でも構わないのですが、テーマと結論をしっかり表現することが、心に残る作品につながります。

福井県越前市では、かこさとしふるさと絵本館を事務局として毎年紙芝居コンテストを開催しています。このほど第9回の優秀作品が決まり、コロナ禍のため残念ながら授賞式は行えませんが、最終選考に残った作品を絵本館にて展示しています。

また第8回コンテストの大賞作品と小学生の入賞作品のテーマが打ち刃物でしたので、「刃物の里」にて展示中だそうです。

かこさとしは、本コンテストの第1回から最終審査を行いコメントをしていました。今年は節目の第10回となりますので、多くのみなさまのご応募をお待ちしております。まだ受付は始まっていませんが、是非、紙芝居作りに挑戦してみてください。

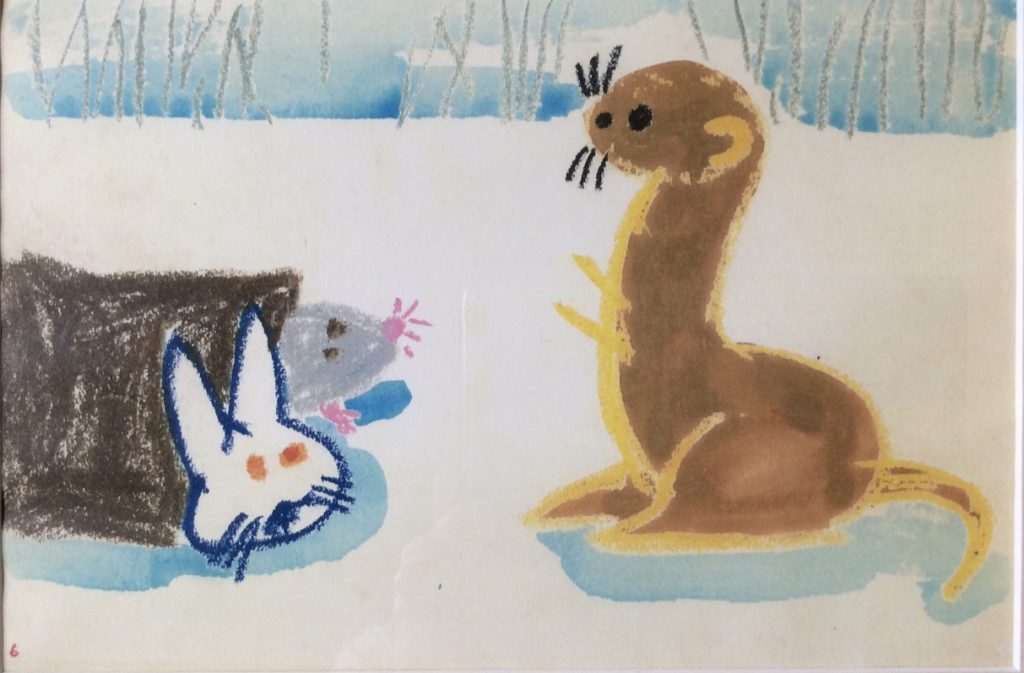

下は『おちていたてぶくろ』の第六場面。

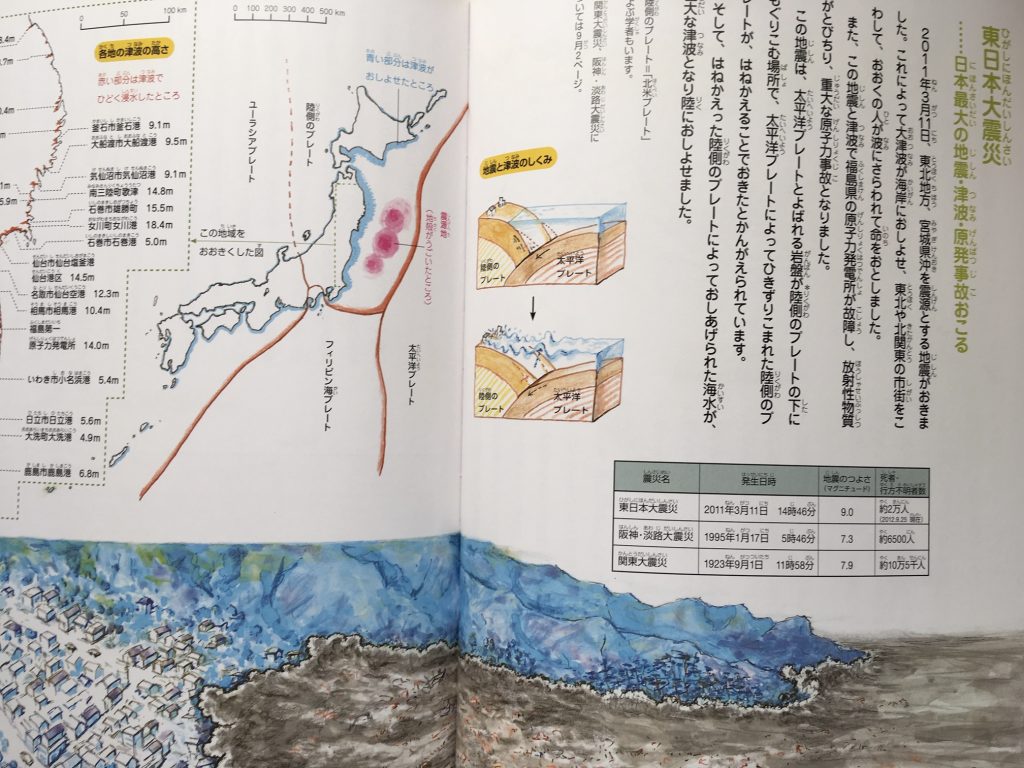

あと一月で、10年となる東日本大震災。昨年も同じ時期に「編集室よりー作品によせてー」で、同じ絵を使って書きました。この出来事は決して風化させてはならず、毎年同じように思い出し、その歴史を未来へ語りつなぐ必要があるはずです。

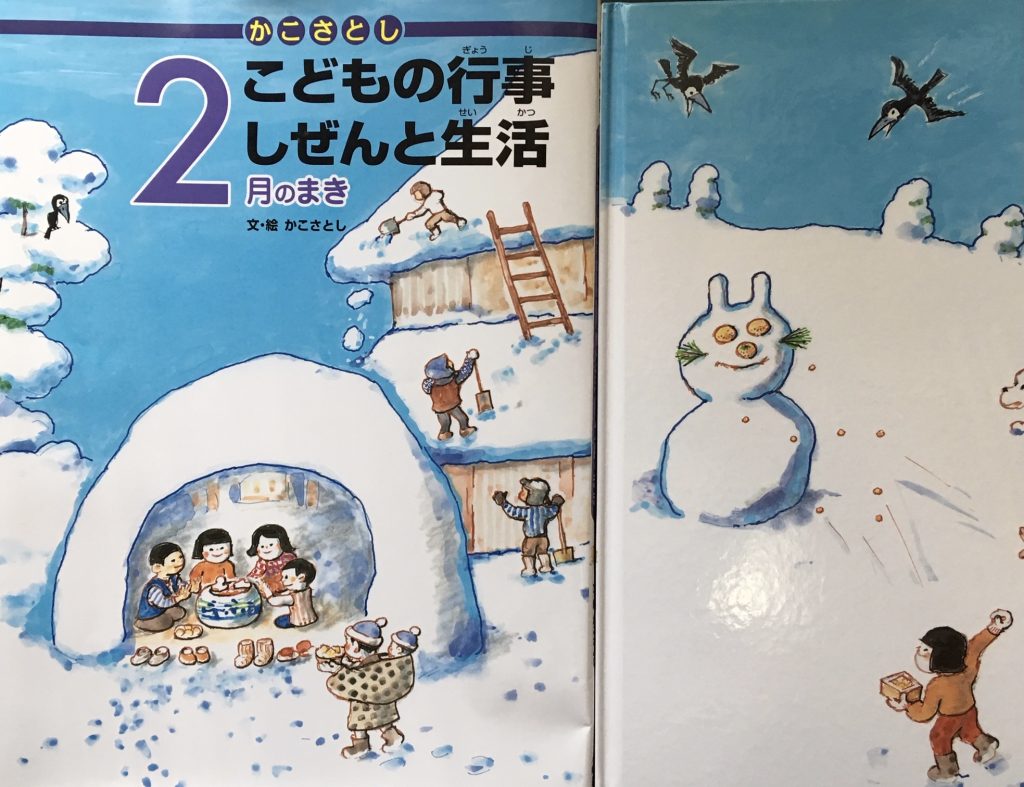

記憶にとどめ伝えるべきと判断し、出版社にすでに渡してあった『こどもの行事しぜんと生活 3月のまき』(2012年小峰書店)の原稿を差し替え、急遽描いたのがこの絵です。その大切な役割を果たすことを念じて、今年もあえて同じ絵を掲載します。

本来なら昨年夏に開催のはずだったオリンピック誘致でも語られた、この震災からの復興はどうなっているのでしょうか。時間を経て忘れられる出来事は多くありますが、記憶からは消えても残り続ける事実があるのではないかと思います。

卒業式がたけなわで新たな希望をいだいた春のあの日。それに続く事故で不安に覆われた日々。その中でも光を受けて芽吹き花をつけ成長する植物にあの時ほど励まされたことはありませんでした。

東日本大震災被災地の支援拠点として重要な役割を果たした岩手県遠野市にこの夏[こども本の森 遠野]が開設されるのは明るいニュースです。10年目の311に向き合いたいと思います。

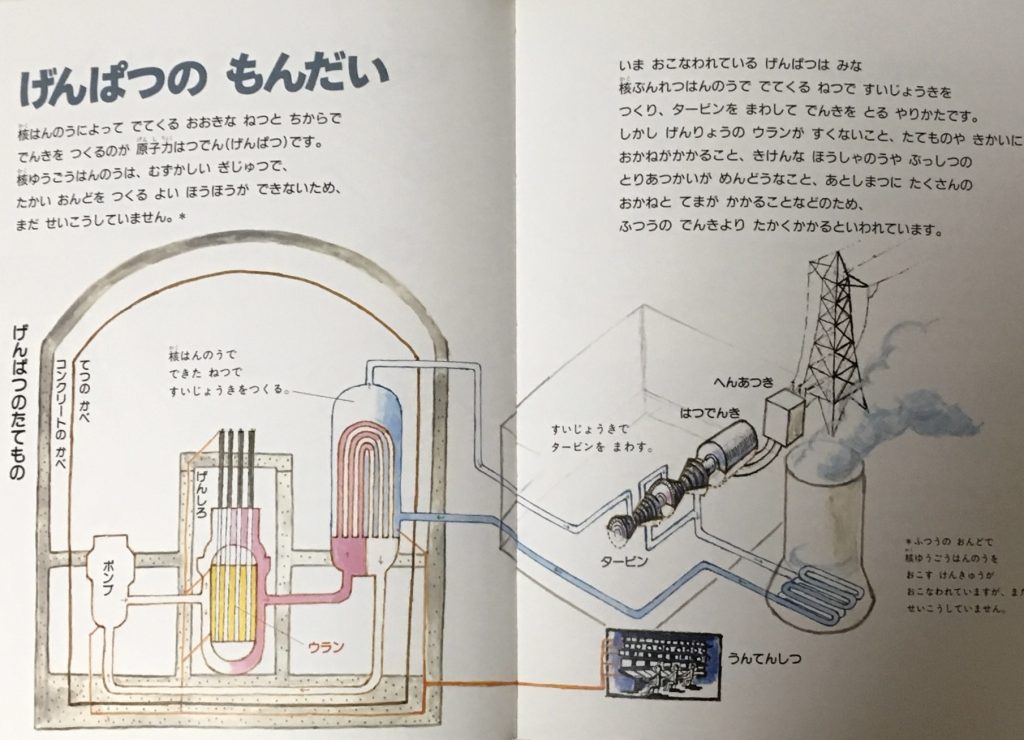

上の絵は『がくしゃもめをむくあそび』(1992年農文教・下)の一場面、「げんぱつのもんだい」

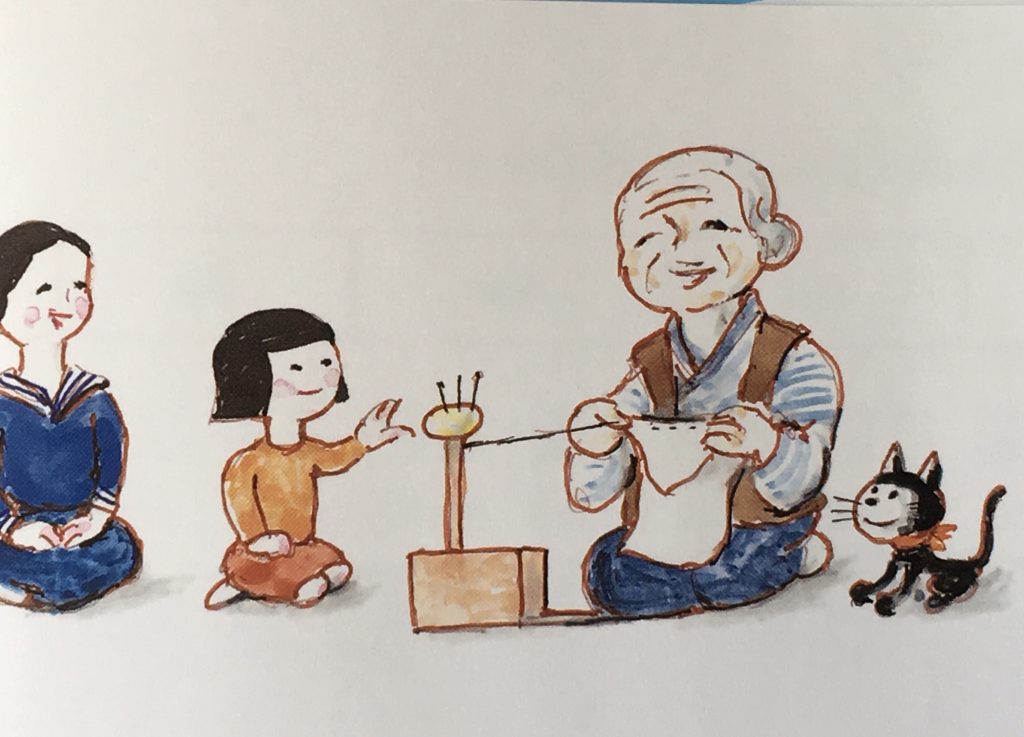

2月8日は「針供養」。

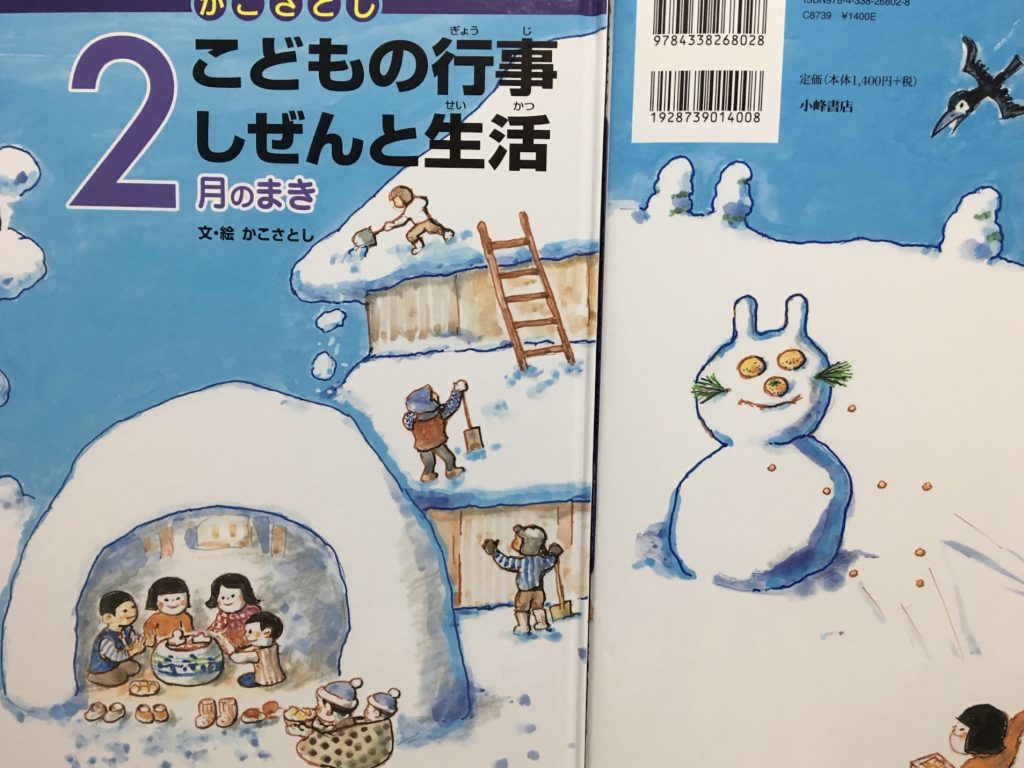

主に東日本ではこの日、そして西日本では12月8日に行うことが多いそうです。『こどもの行事 しぜんと生活 2月のまき』(2012年小峰書店)によると「2月8日は農作業をはじめる日 で、12月8日は農作業を終えて正月の準備にとりかかる日だったから」だそうです。

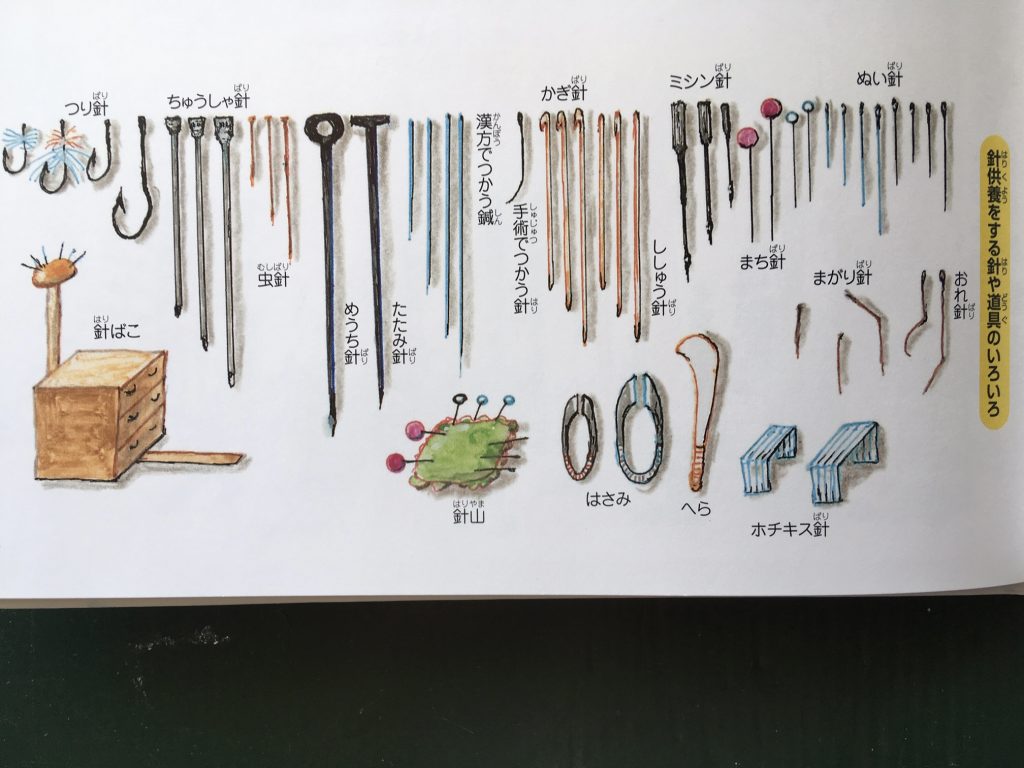

昔ながらのお針箱や様々な針の絵と、この行事の由来を詳しく説明し、最後に次のようにあります。

(引用はじめ)

「もともと節分のような、悪い病気や災いを追い払う節目の日の行事だったのが、家の仕事に働いた針や道具をいたわる、優しい行事になったことが、とても素晴らしいと思います。」

(引用おわり)

「道具をいたわる」気持ち。それは使い捨てとは正反対の発想です。職人と言われる方々は使う道具を自分で作ったり手入れをし、それが良い仕事につながると伺ったことがあります。針一本でも自分で作ることは難しいですが、せめて大切に使うようにしたく思います。

そして、何に対しても誰に対しても「いたわる」気持ちを持つことの大切さを感じています。

皆様、どうかお身体おいたわりください。

かこさとしがなくなる直前まで手がけたのは『みずとはなんじゃ?』(2018年小峰書店)でしたが、絵を完成させることはできず、かこの下絵を元に鈴木まもるさんに絵を描いていただきました。

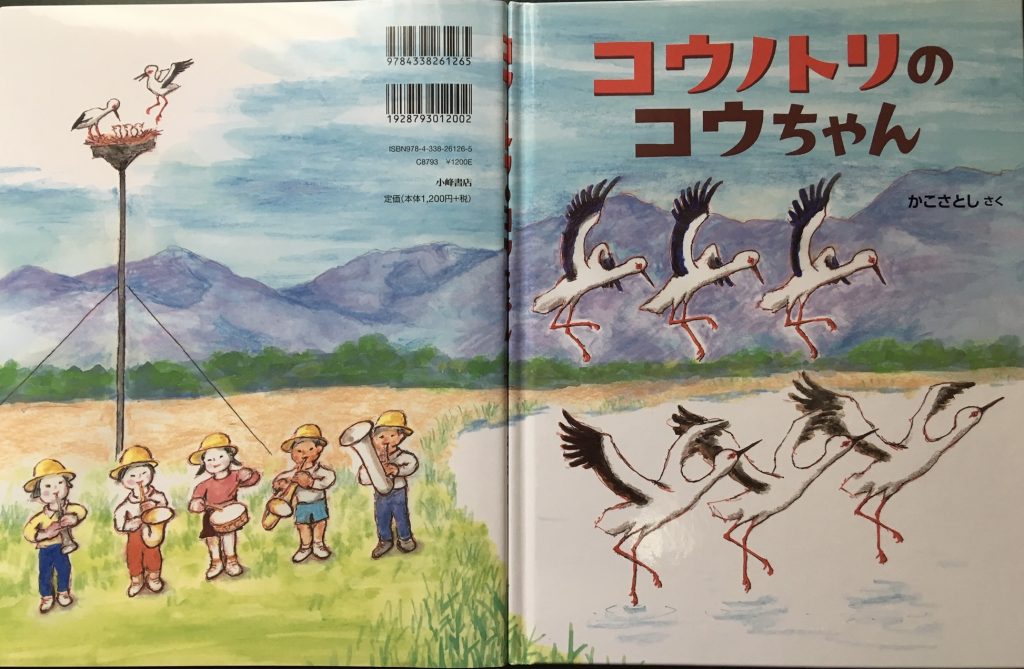

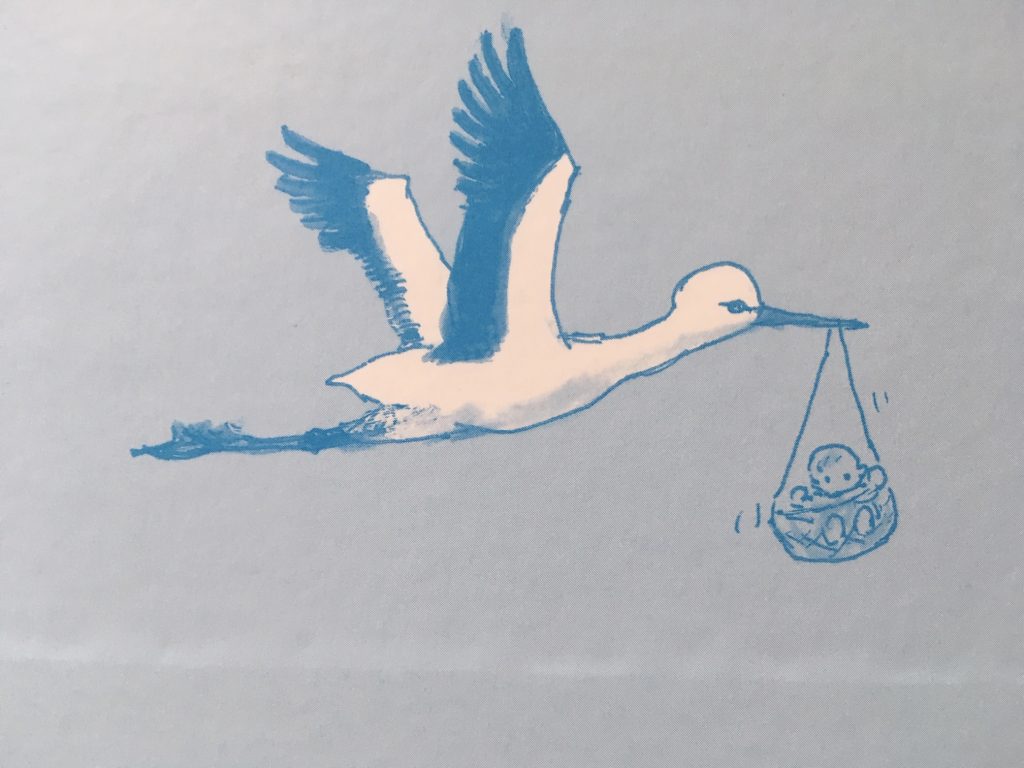

文・絵ともに、かこが手がけた最晩年の本が、この『コウノトリのコウちゃん』(2017年小峰書店)です。生まれ故郷の福井県越前市で取り組んでいた、コウノトリを呼び戻す活動を支援するため、執筆の数年前に実際の場所を訪れ遠くからではありましたがコウノトリを見、担当の方から直接説明もしていただきました。

この本が完成した時点ではまだ繁殖がうまくいきませんでしたが、その後、まるでこの本の内容と同じようにヒナが生まれ元気に巣立ちました。この本から名前をつけられたコウノトリもいます。

読み聞かせをYouTubeでお楽しみいただけます。以下でどうぞ。

コウノトリのコウちゃん

朗読者さんへのインタビューは以下で。この最後には、絵本の舞台となった越前市のコウノトリの動画とかこさとしのインタビューへのリンクもあります。

インタビュー

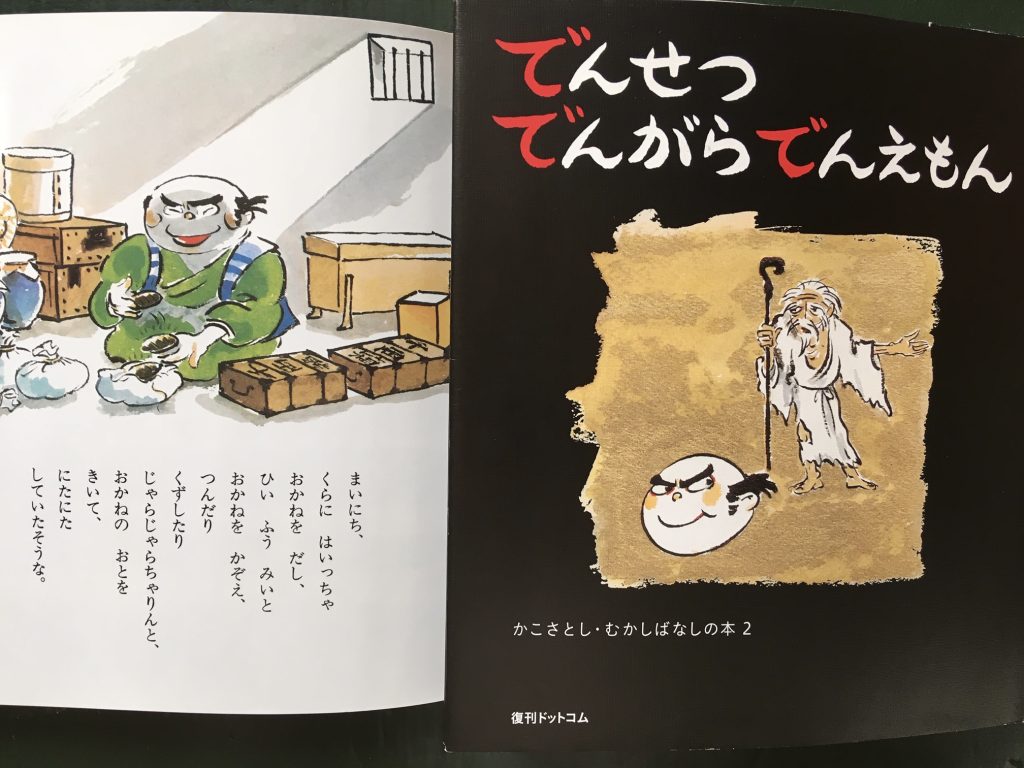

欲深いと言えば、『でんせつでんがらでんえもん』(2014年復刊ドットコム)の「でんえもん」は、ケチの上にもケチで、なんでも触るものを金(きん)変えてしまう不思議な力を授けられて大喜びをしたのものの、食べようとすると食べ物は金になってしまい、ついには、しまったと額に手をあて、自分も金になってしまいます。

この物語のあとがきで、かこは、単に「どちらが善くて、どちらが悪いと割り切ってしまうのでは、この話の一番大事な点をそこなってしまうのではないか(中略)、同一人が、時に「仏」になり、「鬼」にもなるものだし(中略)、自分もそうした一面をもった人間だということを忘れず、自己に対しては、強いおそれとつつしみを抱き、そして、社会の歪みや制度の悪に敢然と立ち向かってほしいというのが、この物語に託した願いです。」と書いています。

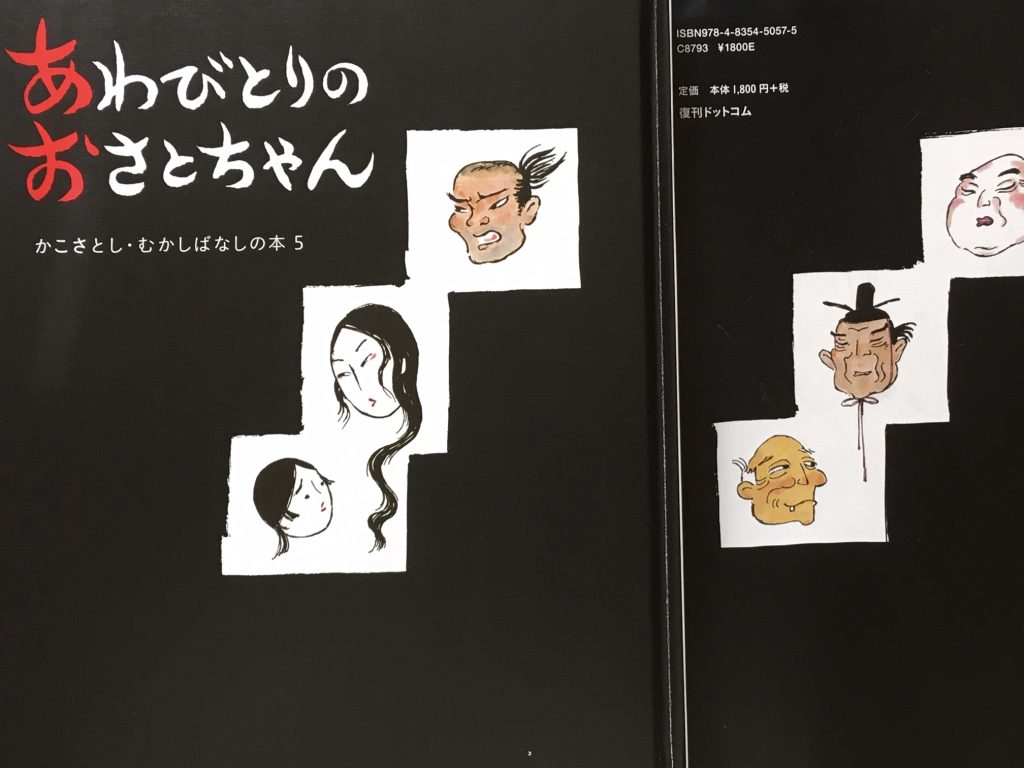

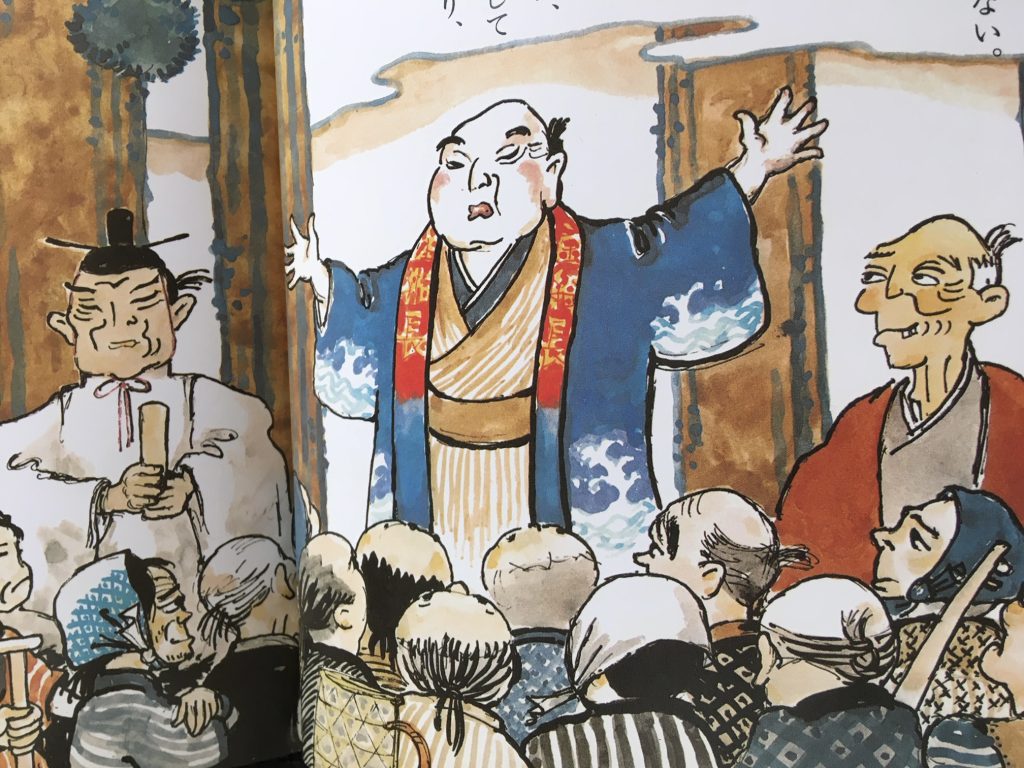

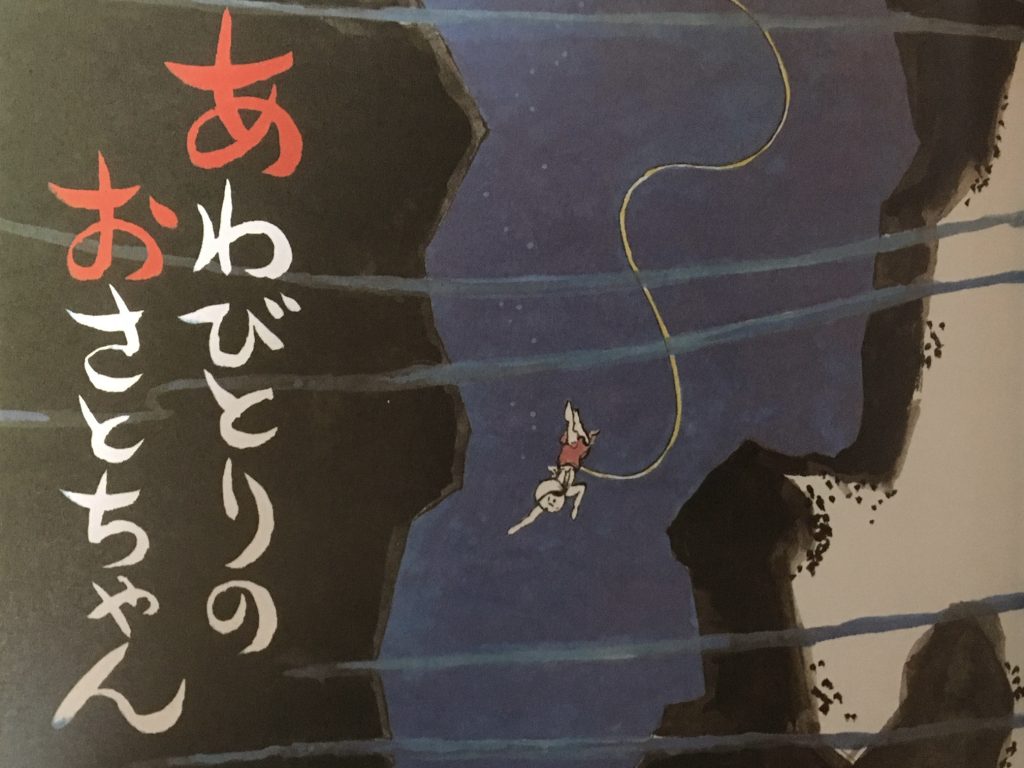

『でんせつでんがらでんえもん』と同じシリーズの『あわびとりのおさとちゃん』は、優しく、我慢強くしっかりもの。海にすむ牛頭竜の悪さか、海で命を落とす人が出て村の漁師のたちがすっかり困っているのをいいことに、名主は牛頭竜のたたりをしずめるという、もっともらしい理由で悪巧みを企てます。この名主たち(下)の計画を偶然耳にしたおさとちゃんは、悪いヤツらの思い通りにはさせまいと、身を呈して猛然と牛頭竜を退治したのでした。

あとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

子供たちを含めて、私たちの今の生活の政治や経済や文化などの面は、昔の不合理でかたよったたものから、ずいぶんよくなってきています。

そのようになったのは恵まれなかった人たちの強い要求の結果であり、その先頭に立って敢然と身をていして戦い、ときには犠牲になった人のおかげです。その中には歴史に名をとどめている人ばかりでなく、無名の、そして幼い子どももいたことが、口から口への語り草や伝説となって残っています。

この本で描いた「おさとちゃん」もその一人ですが、単に悲しい物語を知っただけではなく、人間はどう生きなければならないのか、真に生きるに値するような生活をきずくために努力し、そして大切な命を捧げても守らなければならないもののためにこそ、死も恐れずに行動できる強さを、今の子どもにも、親たちにも静かに考える機会を持ってほしいのが私の願いです。子供の自殺や殺人が、報道されている今、特に強く思います。

かこさとし

(引用おわり)

本文は縦書きです。

昔話には、勧善懲悪の筋が多いので意地悪や欲深な人が多々登場します。

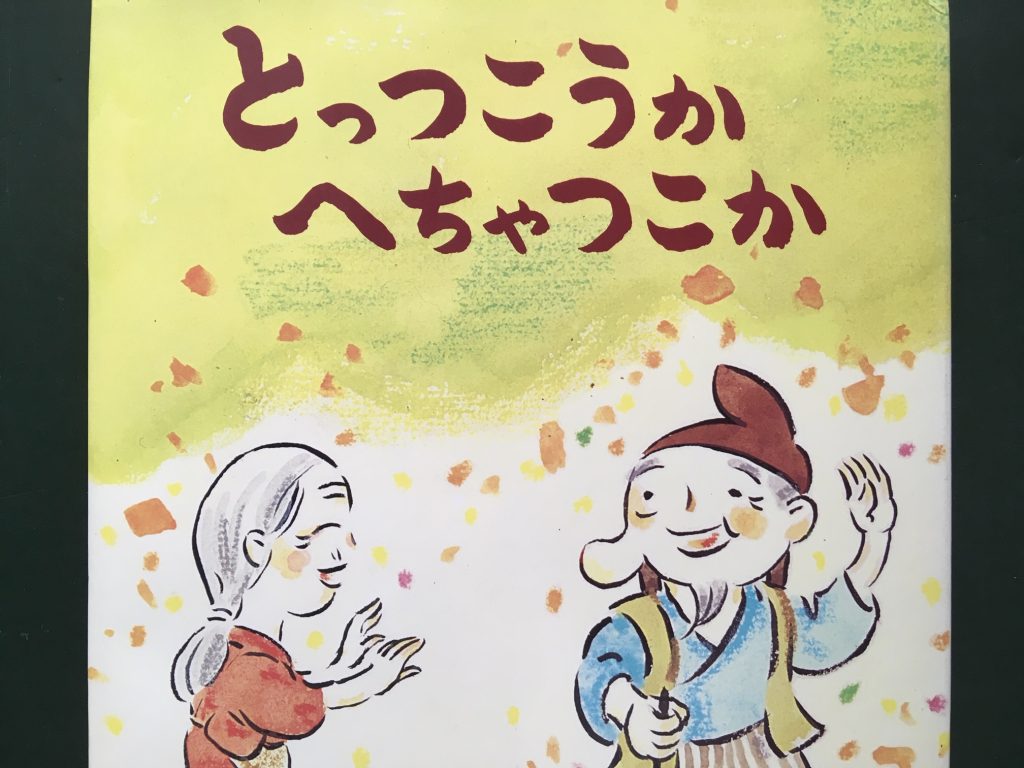

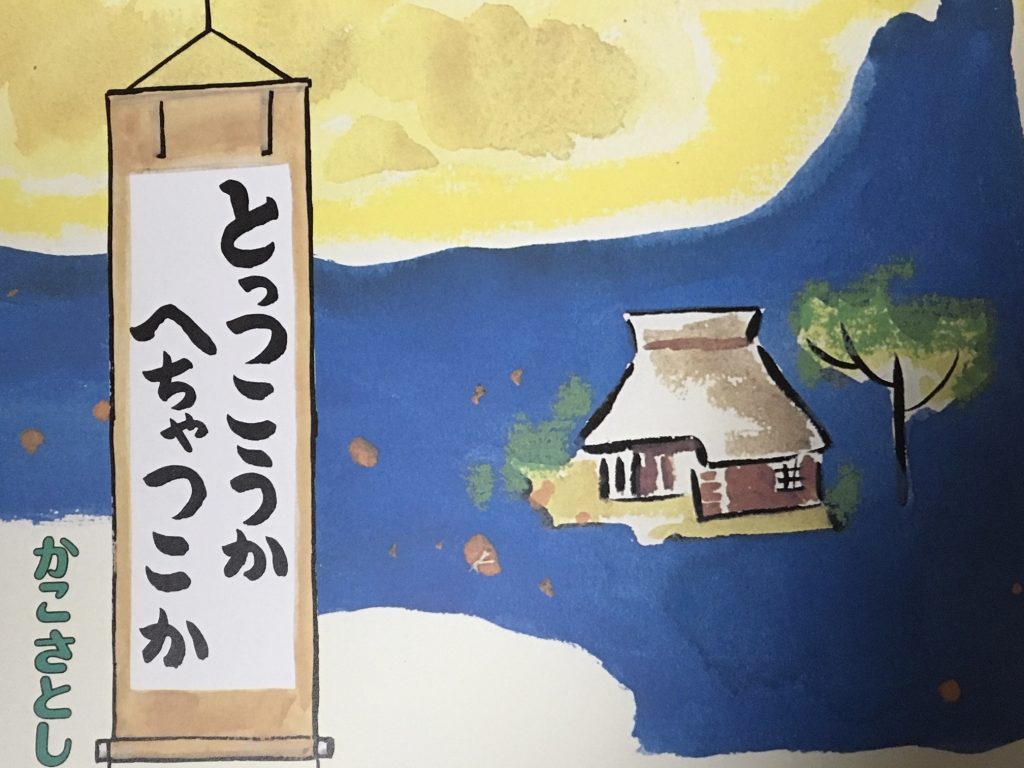

意地悪爺さんといえば「花咲かじいさん」の話が思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。『とっつこか へちゃつこか』(1967年偕成社)は、こぶとり爺さんといった方がわかりやすいかもしれません。

物語に登場する悪いヤツらを追いかけながら、かこがどんな思いでそういった人を物語に登場させたのか、「あとがき」をご紹介してまいりましょう。

あとがき

(引用はじめ)

この物語のもとになったのは、東北地方から中国地方まで日本各地に広く知られている「とっつこうか」話です。

つつましく暮らしているものが、そのつつましさのゆえに、思わぬ幸に恵まれ、欲深で強欲なものが、自らの欲望のために破滅をしてゆくーと言う筋は、貧しい暮らしをしている人々の共感を得たのでしょう。各地で様々な類話となり、変形を見出してきました。こうした摂理がちゃんと行われているなら、いまわしい収賄や権力者の脱税などということはなくなるはずなのにーと思いたくなるところです。

しかしこの昔話には、もう一つ、恐ろしい針が含まれています。それはその強欲なものが、同じような暮らしをしている隣人だということです。真面目に暮らし、慎ましく生活し、誠実に努力しているものの足を引っ張り、あざけり、邪魔をし、横取りしようとするのが、同じ近隣の庶民であるということです。身体の不自由をものともせず頑張ろうとしている人に、最もひどい仕打ちをするのは一般の人であり、素晴らしい才能や優れた知恵を持った天才を、つまらぬ世俗で煩わせ、苦しめ絶望させた同時代の人々の例を、私たちは多く知らされてきました。そういう「シャーない」人間に対する批判や警告が、この物語のもう一つの大事な骨ぐみです。

その厳しい内容を少し柔らかくするため、方言を使用しました。岡山の美作女子大の皆さんや、鳥取、島根の方々にお礼を申し上げ、子供たちが「シャーない人でない人間」に育つよう祈ります。

かこさとし

(引用おわり)

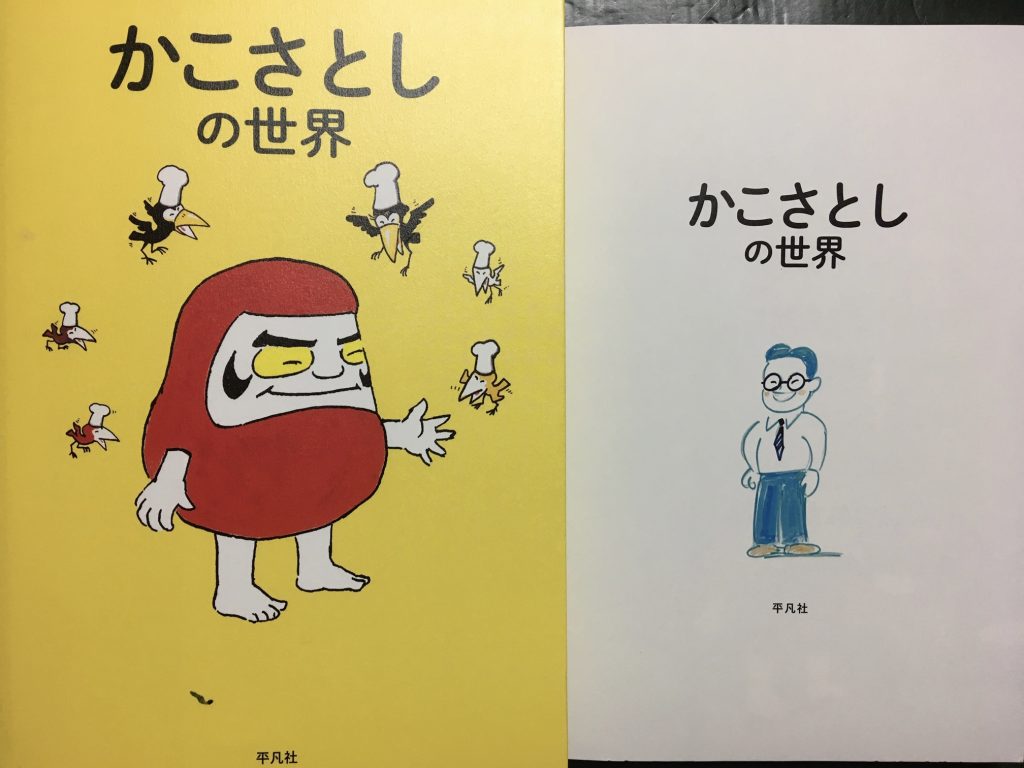

盛岡市民文化ホールでの『かこさとしの世界展』は、おかげ様で好評のうちに終了となりましたが、公式図録『かこさとしの世界』(2019年平凡社)は全国の書店、ネットでも購入できます。

その全167ページには、出版された本の紹介のほかにデビュー前の絵画作品や貴重な写真、本の下絵、資料など紙上初公開のものも含め盛り沢山です。読み物としても面白いと書評が以下に掲載されています。

かこさとしの世界

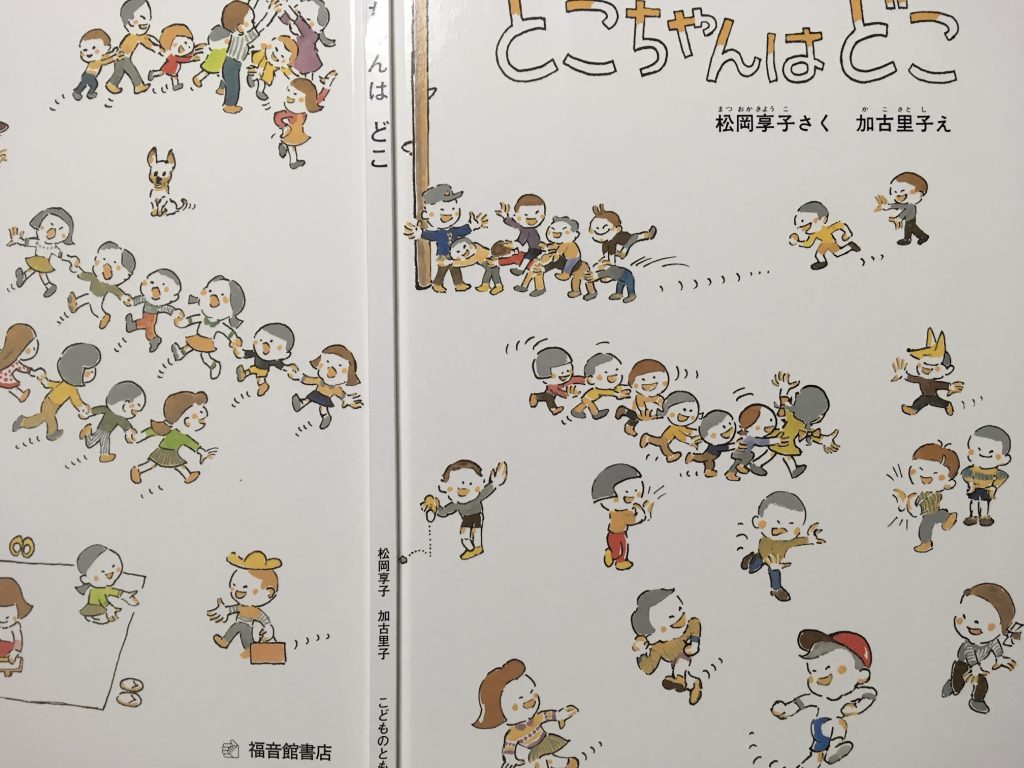

2021年1月8日中日新聞(北陸)「かが人私文庫」で『とこちゃんはどこ』紹介

この図録でもご紹介している『とこちゃんはどこ』(1970年福音館書店)の書評が掲載されました。大勢の中からとこちゃんを探し出す楽しみ、絵本で是非どうぞ。

今年は2月2日が節分で、翌2月3日が立春、二十四節句ではこの日が一年の始まりです。今、私たちが使っている新暦、2月10日ごろが新年となる旧暦、それに二十四節句の関係は『こどもの行事 しぜんと生活 2月のまき』(2012年小峰書店)に詳しく、わかりやすい図とともに説明されています。

なぜ2月だけが28日なのか、説明するのが難しい暦の様々なことがこの本では大変丁寧に解説されていますので、大人にもお勧めの一冊です。

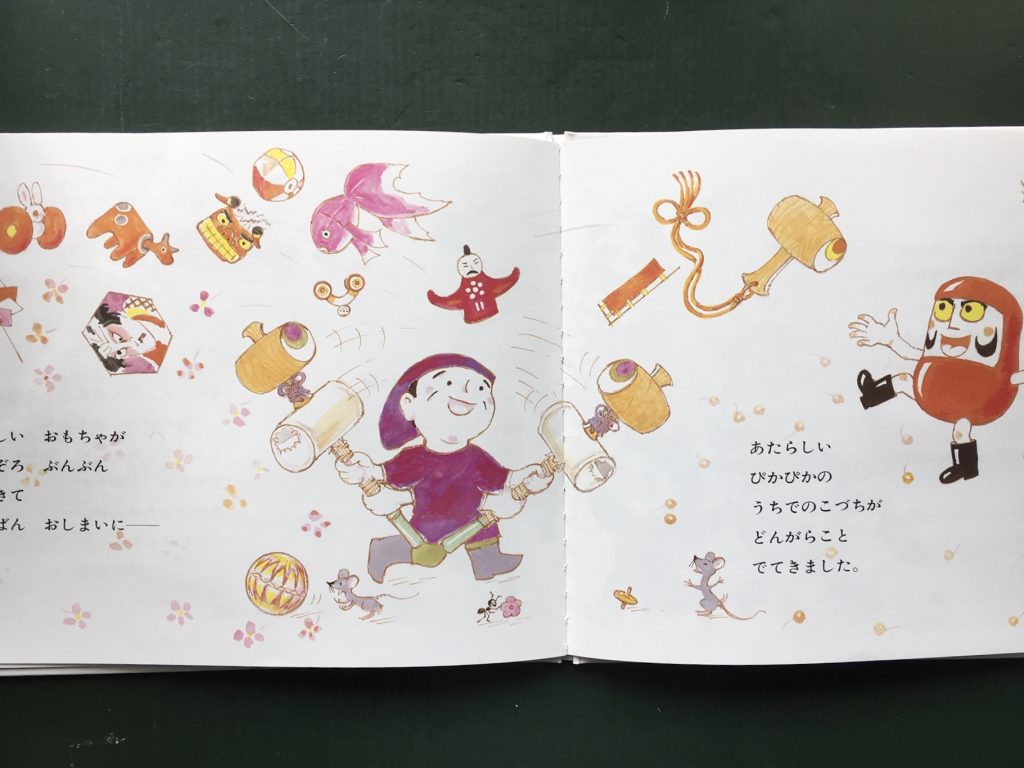

新しい年、丑年に因んだ牛探しをしましたが、盛岡市民文化ホールで展示中の『だるまちゃんとだいこくちゃん』(1991年福音館書店)のこの場面(下)は、おもちゃが色々、それに新しい小槌がでてきます。その中の「あかべこ」に注目です。

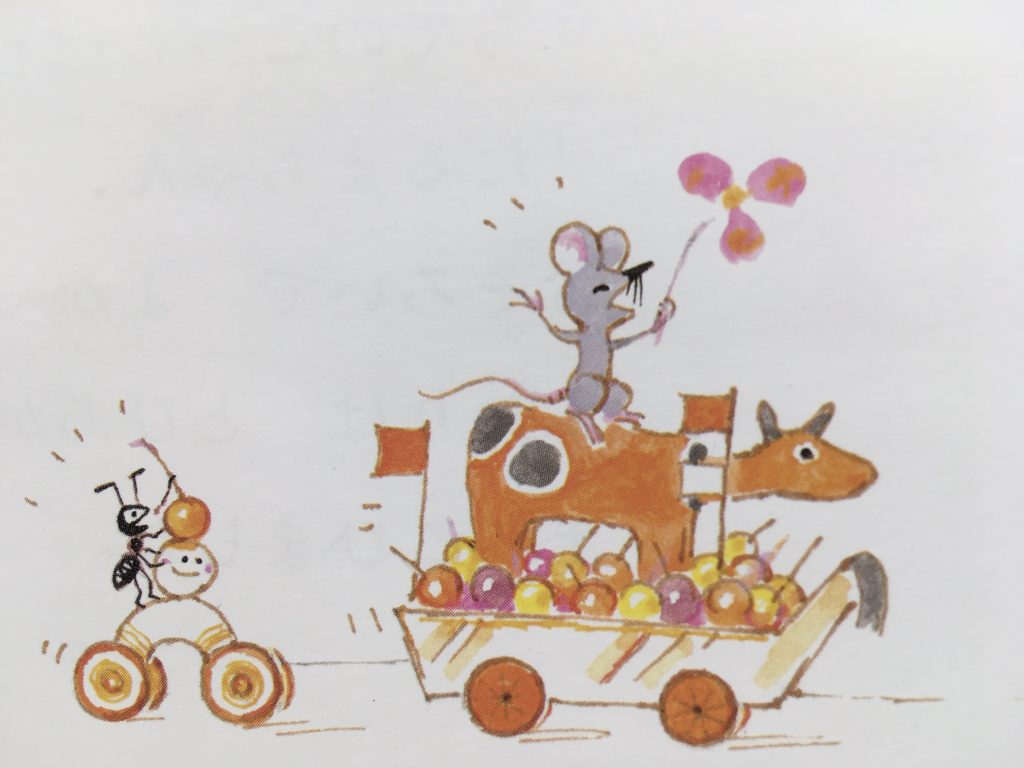

「あかべこ」は、こんな風になって宝物の御神輿の後ろをついて行きます。上にはネズミが乗って、まさに子・丑(ね・うし)の干支の組み合わせです。見ているだけで幸せな気持ちになってきます。

お尻の方にある黒い丸は、疱瘡(放送)の跡。つまり伝染病にも負けないようにとの祈りがこめられているのです。

人々の記憶から薄れてしまったことでも、かつて人々が直面した出来事を後世に伝える役割をしている側面が郷土玩具にはあるのです。そう言った点にかこは大変興味を持ち、若い頃に色々と調べたそうです。

この古いあかべこはかれこれ60年近く前にかこが会津に出張した折に求めてきたものです。

あかべこを最初に作ったひとの気持ちが実感としてわかる、ということになるとは思いもよりませんでした。苦しいけれど貴重な体験でもあるのだと自分に言い聞かせて首を振る姿を見ています。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る