絞り込む

編集室より

プラスチック問題で、紙が見直されています。1枚の紙がお皿になったり、遊び道具になったり。新聞紙は帽子やスリッパ、毛布の代わりにもなり、梅雨の時期は湿気を取るのに大活躍です。

お手製、テイッシュペーパーの空き箱を使ったミニ紙芝居台もあります。紙芝居といえば、かこのふるさと越前市では紙芝居コンクールを毎年開催しています。2020年と2021年夏には、「全国紙芝居まつり」も開催の予定で様々な準備が進んでいると福井新聞(2019年7月6日)に報じられています。

デジタルの時代だからこそ、生の声に耳を傾け静止画を見る贅沢な時間を年齢問わず楽しんでいただけたらと思うこの頃です。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/889553

藤沢市南図書館がODAKYU 湘南GATE(小田急湘南ゲート)6階に移転してサービスを開始するのを機に、かこさとし絵本の複製原画を飾らせていただくことになりました。(月曜日休館)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201907/CK2019071502000137.html

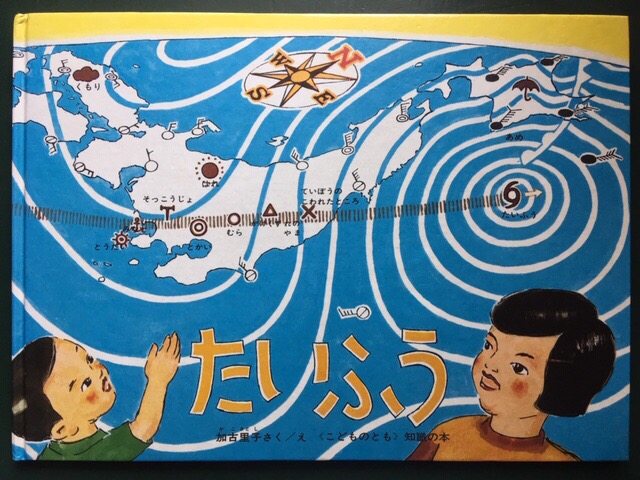

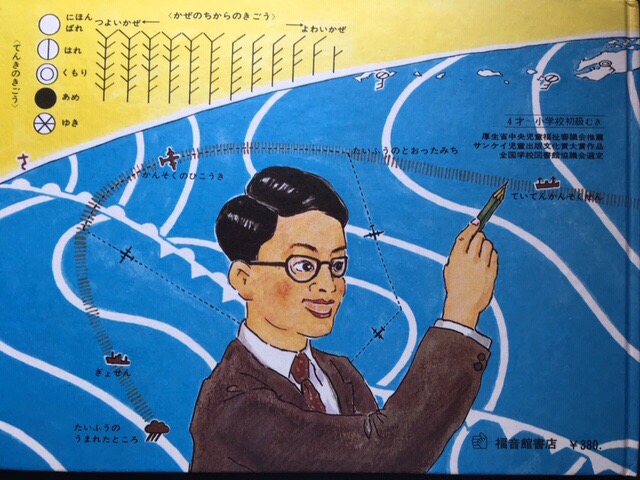

2018年8月9日当サイト「作品によせて」コーナーであとがきをご紹介した科学絵本『たいふう』(1967年福音館書店)は半世紀以上も前の古い作品であるにもかかわらず、展示を望む声が強くよせられました。それにお応えしていよいよ2019年6月27日(木)より、越前市ふるさと絵本館で展示を致します。

本作品に描かれている暮らしぶりは昭和の時代を感じさせるものですが、台風に備え向かう姿勢は今と何ら変わりがありません。かつて、台風一過の秋晴れを安堵で眺めた清々しさを最近感じられなくなってしまったのは、台風が秋以外の季節にもやってくるようになり、また台風が通り過ぎても暑さが残ったりという気象の変化があるように感じられます。いずれにしても、台風の通り道に住む私たちにとって、特にお子さん達が台風のことを知り、自然の猛威について考える良い機会になれば幸いです。

2019年7月22日午後2時〜3時30分 「かこさとしの創作の原点」岐阜市ハートフルスクエアーGにて

2019年6月26日、岐阜新聞に掲載されたように、上記日程で、かこさとしの長女が講演をします。

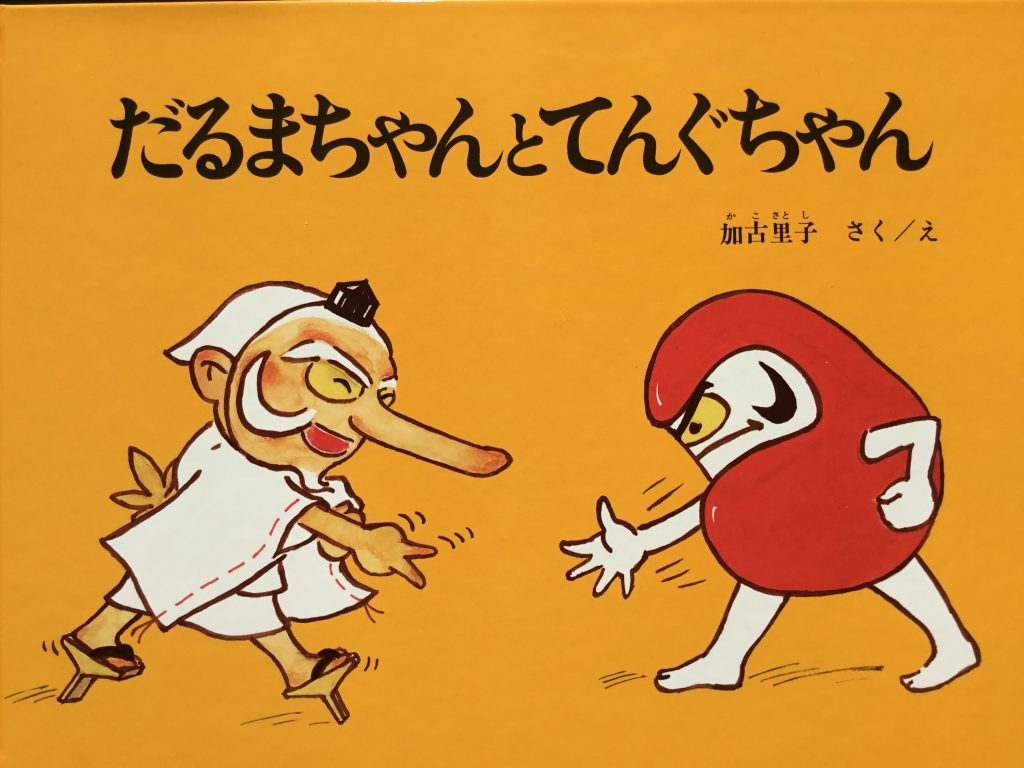

いつもの「だるまちゃん」シリーズとは大きさや形が違うこの本が誕生した経緯があとがきに書かれています。ご紹介しましょう。

(引用はじめ)

それは、今田・黒田人形劇という人形芝居の伝統と市民皆さん方の、熱心な努力のたまものです。2000年夏、お手伝いにいった私は、とても感激して、会場の小さなお友達と「えほんをつくる」やくそくをしました。それから2年、ようやくできたのがこのえほんです、りんごんちゃんは、飯田のりんごのことです。6、10場面の山は、町の西北にある風越山です。10~13場面の舞台の紋様は、竹田人形座のしるしをおかりしました。そして、えほんの中の会話を、飯田のことばに近くしていただくため、飯田市立図書館の方々に指導してもらいました。ですから、このえほんには飯田の皆さんの力と思いがこもっています。アメリカのハリウッドは映画の街として有名ですが、やがて日本の飯田は、世界でも珍しい人形劇の街とよばれるようになるでしょう。そうなることを祈って、このえほんを人形劇を愛する世界中の人におくります。 加古里子(かこさとし)

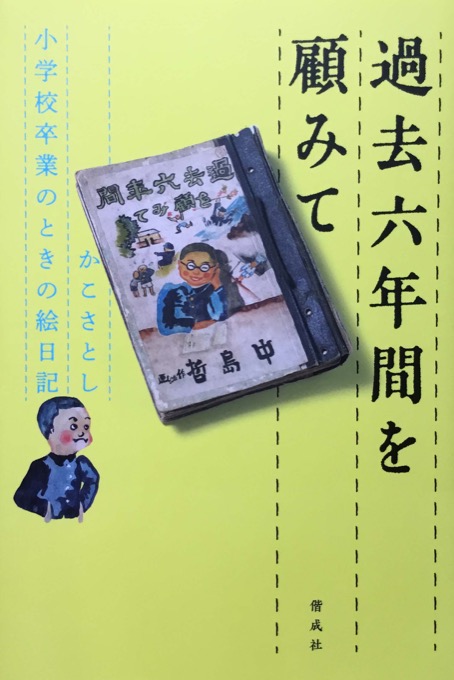

加古が富士山を初めて目にしたのは、生まれ故郷福井県越前市から東京へ転居する車中、小学2年生の6月10日、1933(昭和8)年のことでした。「6月10日、時の記念日に東京に引っ越した」とよくその日付を口にしていたように、その日は忘れられないものだったようです。それもそのはず、この日に加古は絵を描くことに目ざめたのでした。

小学校卒業時の絵日記『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社・上)には、上京する車中で父親から絵の手ほどきを受け、窓から見える「富士の雄姿を見ては自らどうかしてあのようなよいものを紙の上へうまくあらわそうと思った。」とあります。

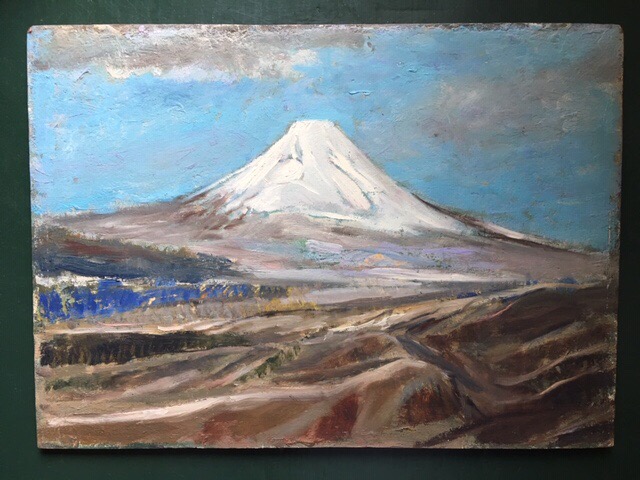

中学校に入って山梨に野営に行った時、板に描いたのも富士山(上)でした。野営というと今風に言えばキャンプですが、自然と親しむのが目的ではなく、戦争の足音が近づいていたこの頃、運動会は張りぼての戦車の脇で訓練の様子を披露していた時代ですから、体力強化の鍛錬が目的だっとと思われます。生徒全員が絵の道具を持って行ったのか、残念ながら今となってはわかりません。

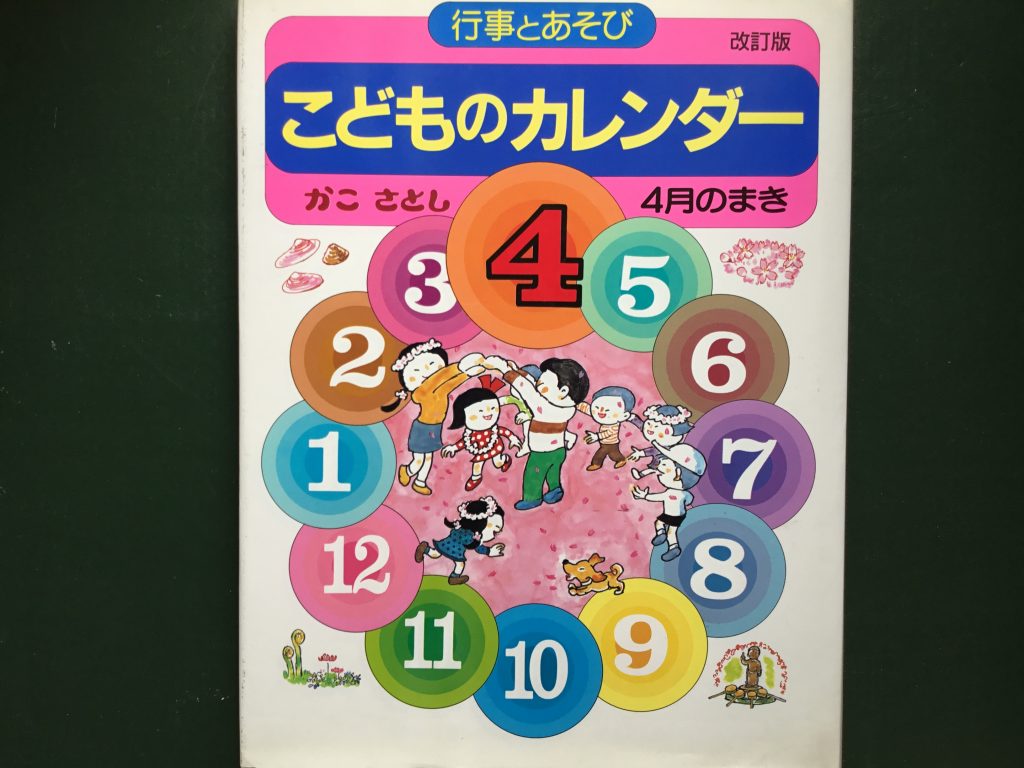

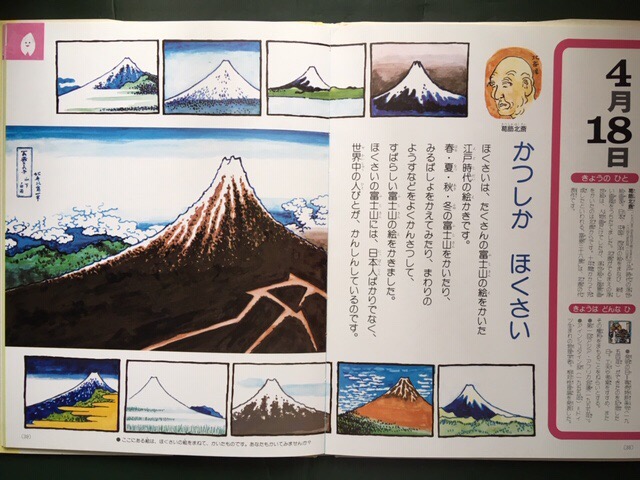

加古が絵本を描くようになってからは『こどものカレンダー4月のまき』(1975年偕成社)で葛飾北斎による富士山の浮世絵多数を模写で紹介しています。これらの絵と前述の板絵は6月15日から、ひろしま美術館で始まる展示会で初公開いたしますので、ぜひ間近でご覧下さい。

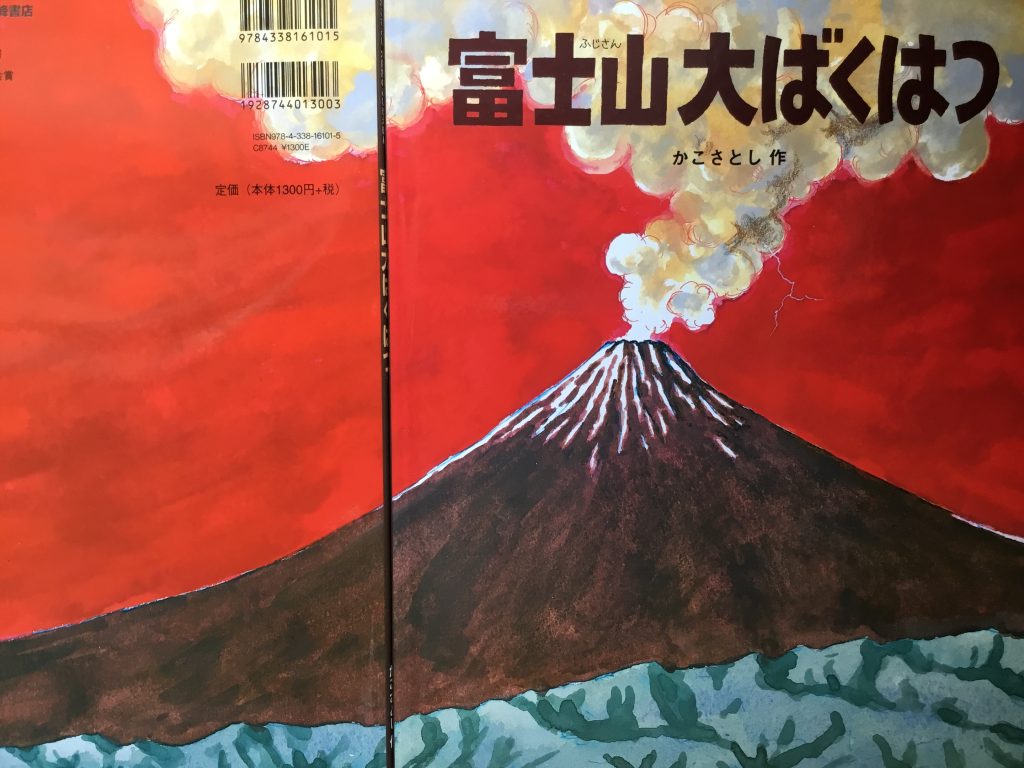

富士山といえば、もう一冊忘れてはならないのが『富士山大ばくはつ』(1999年小峰書店)で、この前扉にも歌川広重や北斎の浮世絵の模写が描かれています。富士山を科学的な視点で描きながらその美しさの秘密は火山であることを伝え、その自然の様子を植物、動物、気象など様々な角度から浮かび上がらせています。さらに、人々との関係も伝え、加古のいうように総合的にとらえている科学絵本です。その見方は冷たい客観性ではなく、多くの人々にこよなく愛される富士山の魅力を伝えたいという加古の気持ちがにじみ出ているものです。

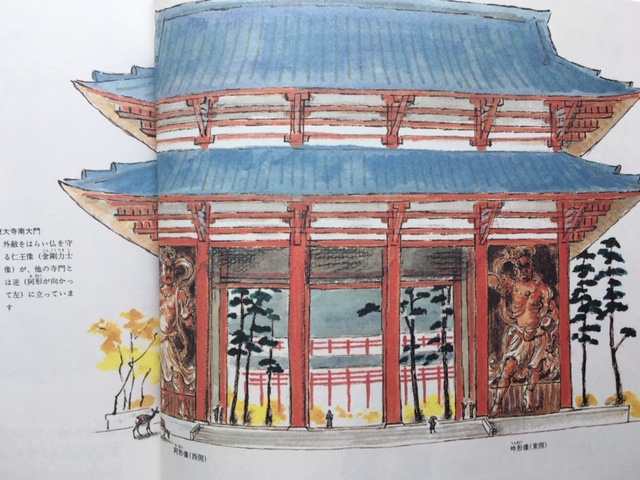

『ならの大仏さま』(2006年復刊ドットコム)のあとがきもこれで最終回です。長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。(上は、本書より東大寺南大門)

はっきり簡明に書く

(引用はじめ)

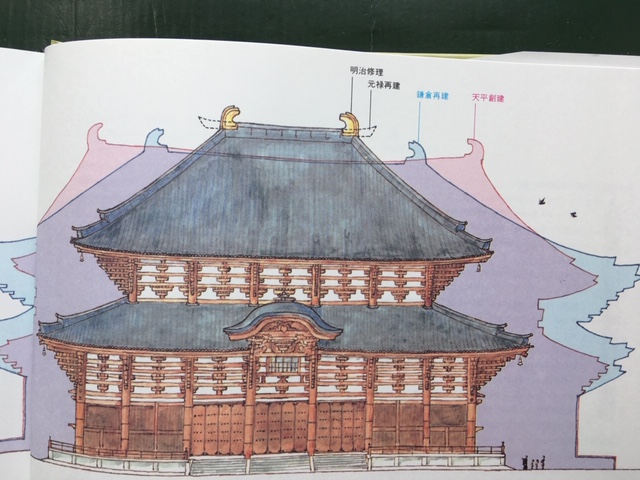

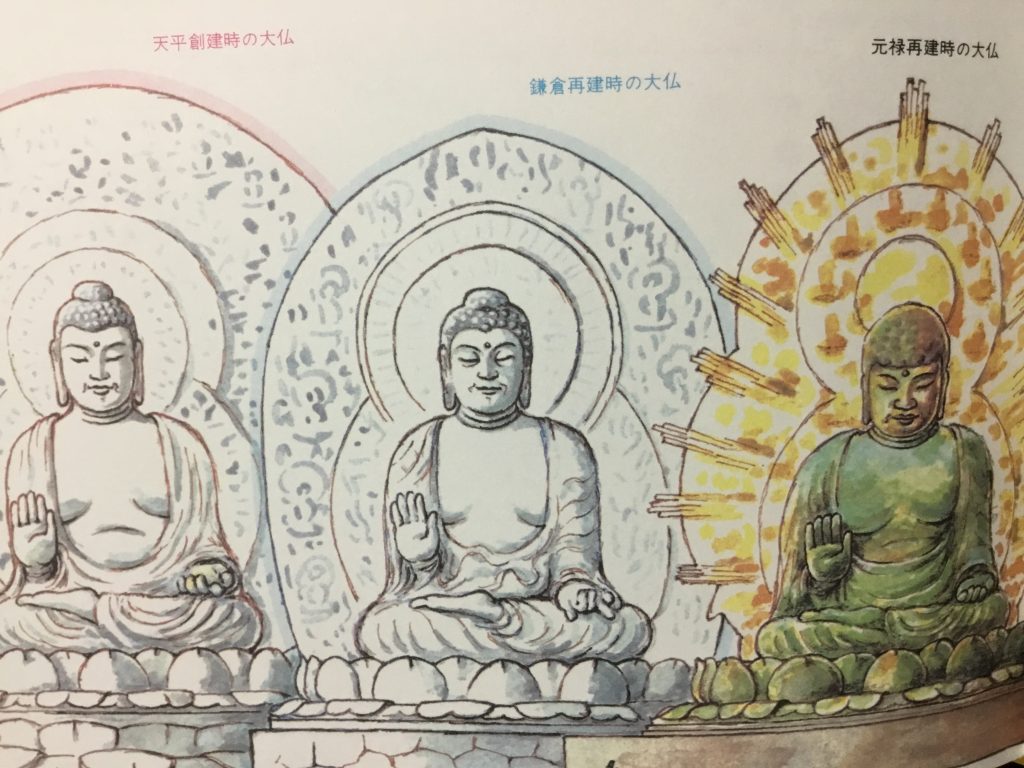

上は、最終ページにある創建時、再建時、現在の大仏殿の大きさと修理を示す図。右下に描かれた小さな人により、その大きさがわかる。

お礼と報告

(引用はじめ)

青木和夫(お茶の水女子大学) 杉山二郎 (東京国立博物館)

心や宗教の事

(引用はじめ)

もとより宗教の解説書ではありませんから、偏ったり、詳しすぎる記述をさけながらも、奈良の大仏がシャカの像ではなく、華厳経にのべられている法理を形象化した「法身仏」であることなど、必要な事項は最小限理解していただけるように努めました。

さらにもっと大きな問題は、従来ややもすると大仏建立の真意は、創建までの経緯の中にあるはずとして、この範囲で創始の考えが探索されてきたことです。それは妥当のようでいて合理性を欠くと考えます。大仏という精神的対象物への人びとの思いは、当然建てた後も引き継がれ、守り、けがされ、改変伝承されるもので、それを考慮しなければ不十分であり、逆に後年の姿や継承の考えから創始の初心を看取するに至る点があるからです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る