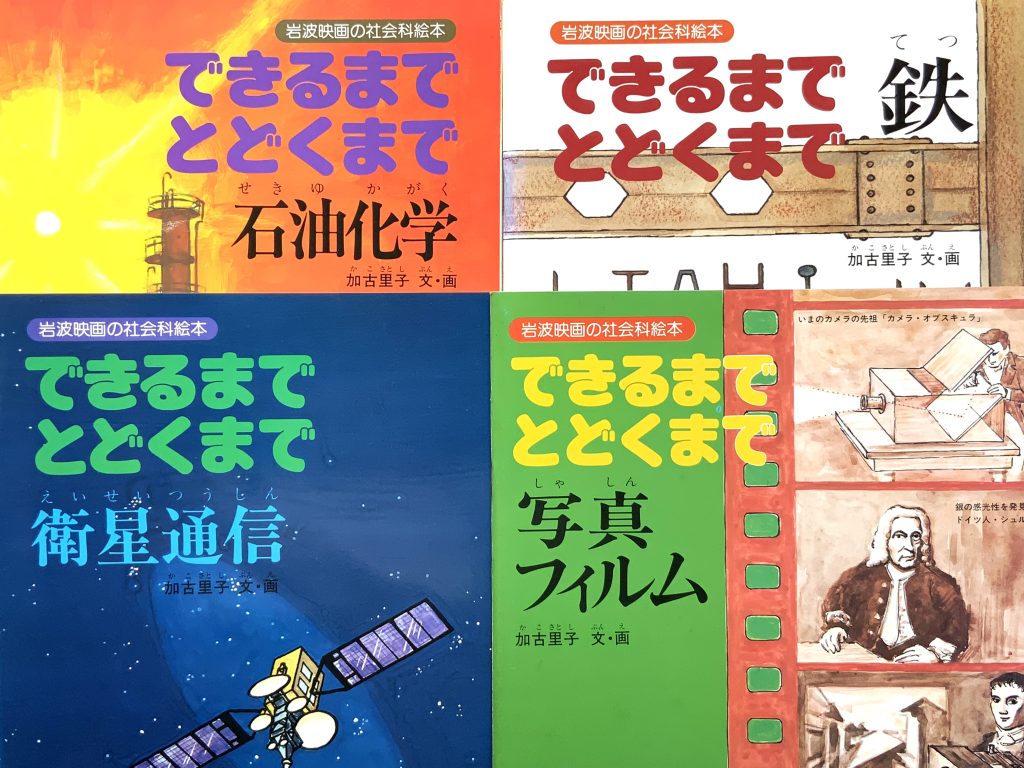

「できるまでとどくまで」シリーズ

1979年から81年にかけて小学校中級から中学生向けの副教材として、みずうみ書房から刊行された「できるまで・とどくまで」シリーズ(4回、全20冊)は、様々なものの社会の中での役割に焦点を当て、知識を深める目的で出版されました。「岩波映画の社会科絵本」とありますが、画は写真ではなく絵です。

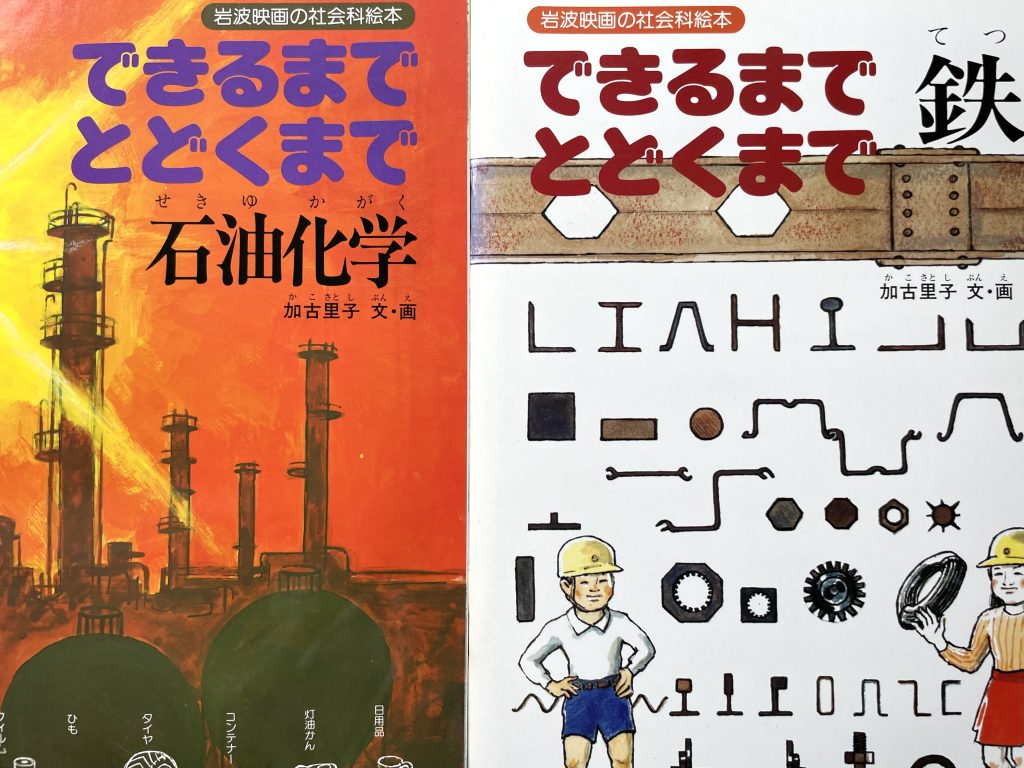

加古が担当したのは現在、福井市自然史博物館分館(セーレンプラネット)で展示中の「通信衛星」、「写真フィルム」「鉄」「石油化学」の4冊です。

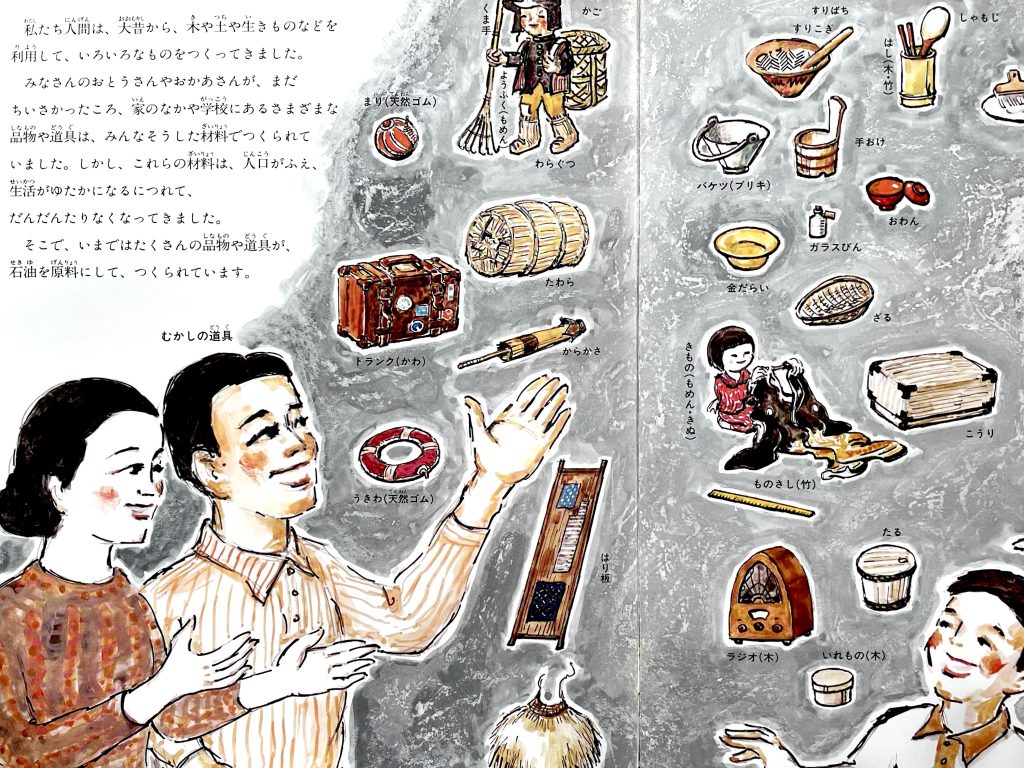

加古は工学部で応用化学を専攻し化学会社の研究所に勤務していましたので、「石油化学」についての専門的な知識をもとに描いた画は理解を大変助けるものとなっています。

その第1場面は以下のようなもので、かつて天然素材で作られていたものが石油から作られるものに変化していることを伝えています。

この本がかかれてから40年以上経た現在では,この便利な石油化学製品であるプラスチックが大きな問題となってきているのはご存知の通りです。

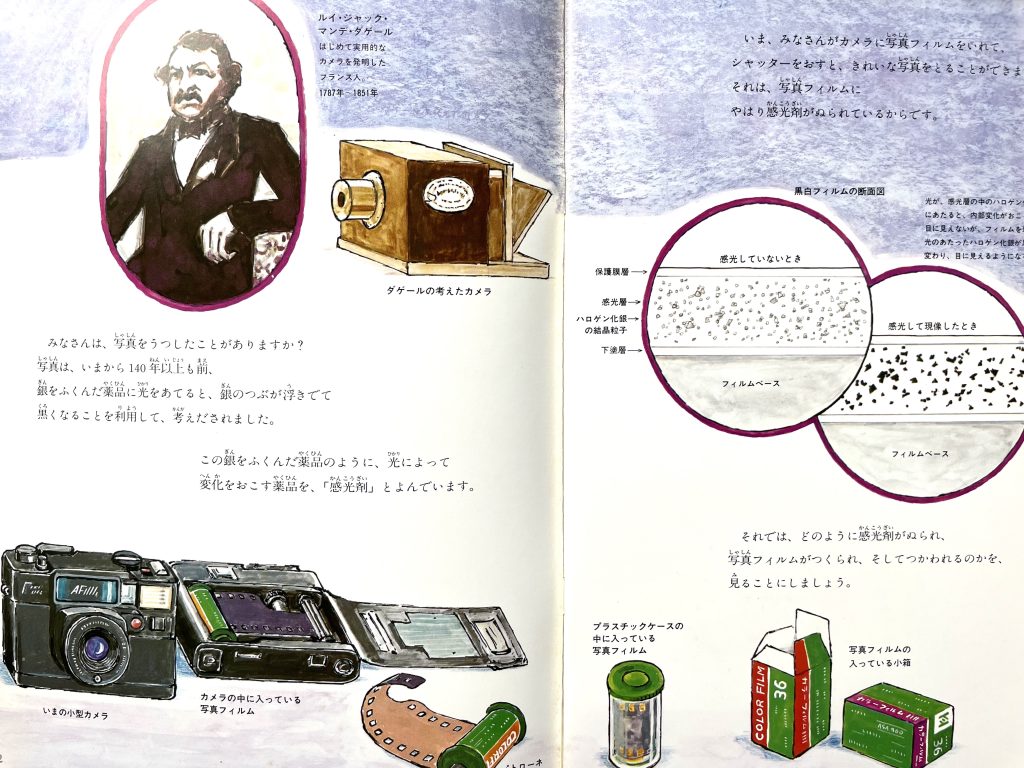

「写真フィルム」は見たこともない方々が多く、デジタル化が進む現在ではすっかり過去のものになってしまったようです。

かつて加古が川崎に住みセツルメント(ボランティア)活動をしていた戦後の時代は、鉄が戦災からの復興を支える役割を担っていて、子ども会で接した多くの子どもたちの父親は製鉄所や造船所で働いていました。しかしながら、川崎にあった製鉄所の高炉も昨年休止となり、ここでも時代の移り変わりを感じずにはいられません。

一方「通信衛星」は今や福井県のように県でも打ち上げるほどで、生活に欠かせないものになってきています。加古が関わった4冊の本からも、社会の変化によって使われるものが、したがってそれに関わる産業も大きく変化することを実感させられます。

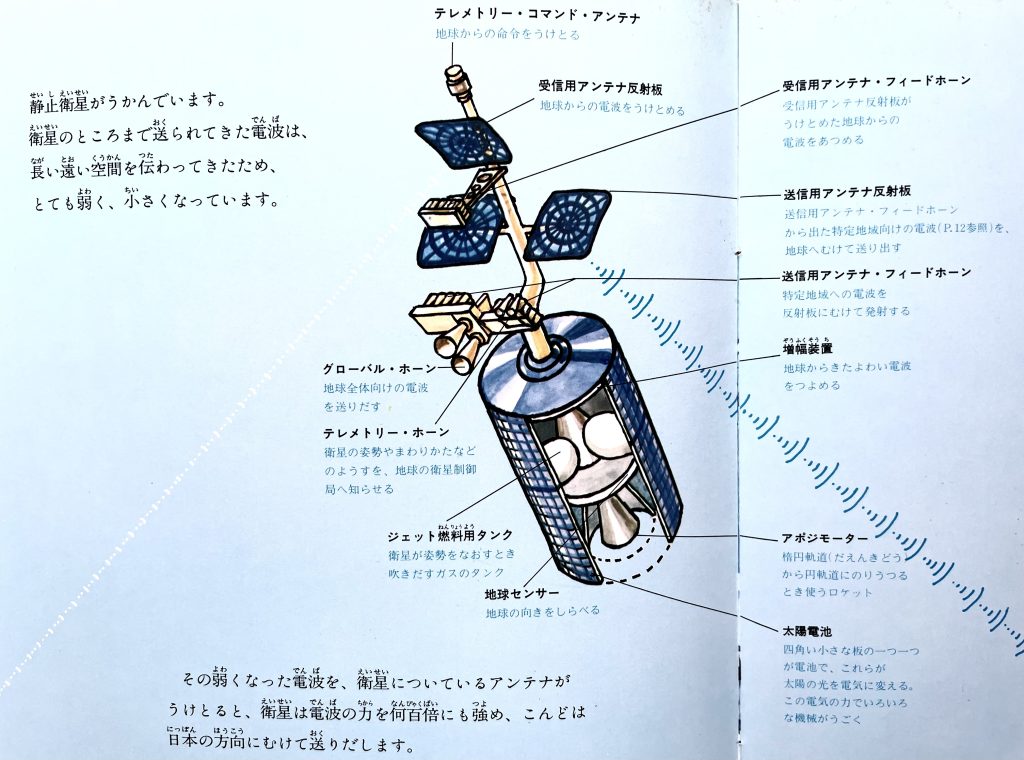

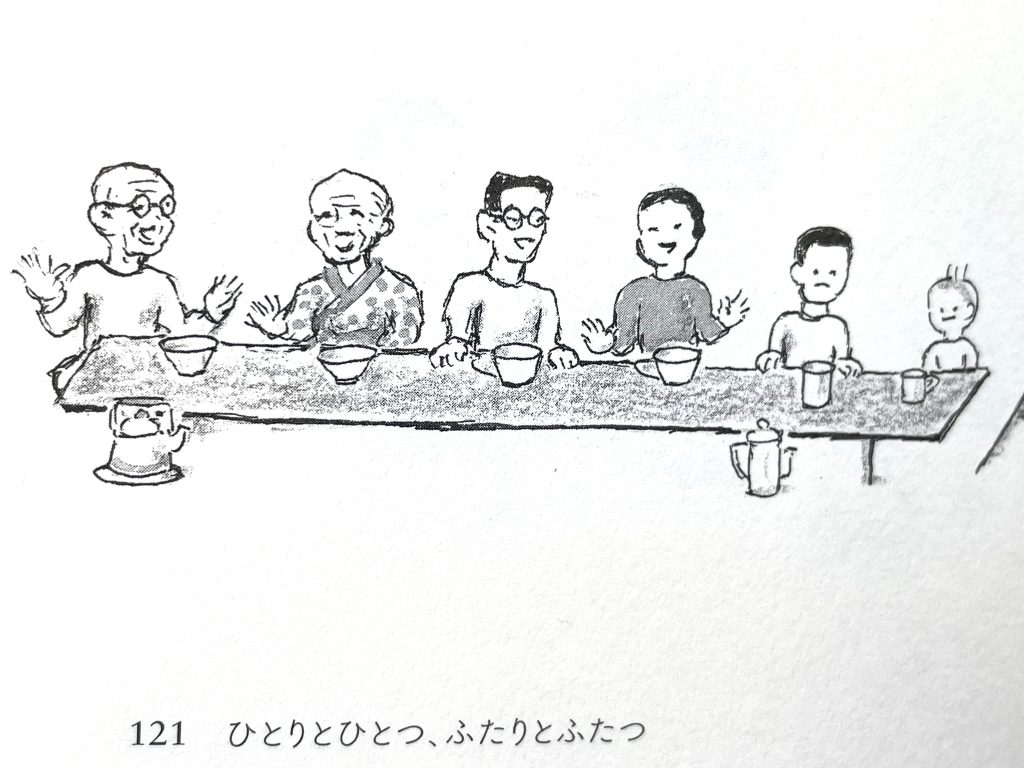

下は『できるまで とどくまで 通信衛星』より。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る