編集室より

年々、クリスマスケーキやおせち料理の予約時期が早くなるような気がします。

急かされるような気持ちと年に一度の嬉しい季節を想像する楽しみが入り混じります。

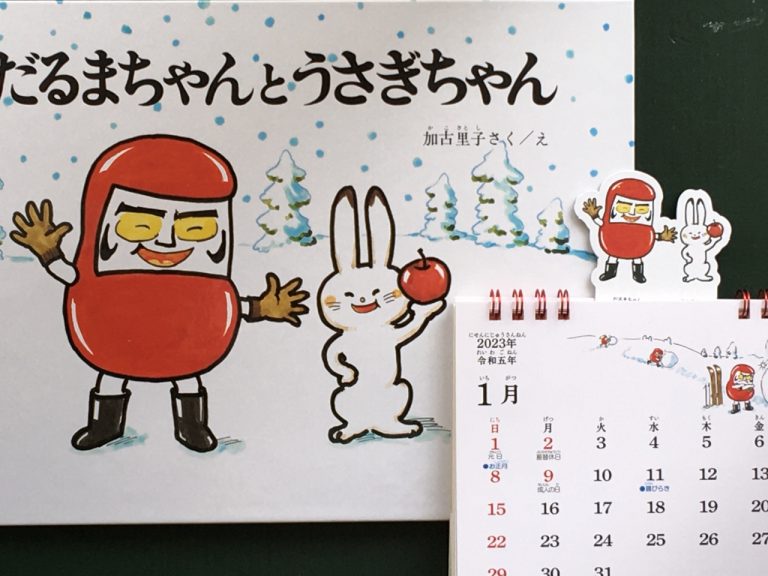

2023年は卯年ということで『だるまちゃんとうさぎちゃん』(1972年福音館書店)が大活躍しそうな予感。

一昨年の発売から大好評の卓上カレンダーには『だるまちゃんとうさぎちゃん』のかわいい絵、そして裏面には、『かこさとし あそびずかん』(全4巻・小峰書店)から楽しい遊びの紹介もあります。

郵便局の年賀状にも登場しています。以下でどうぞ。

郵便局 年賀状

年賀状

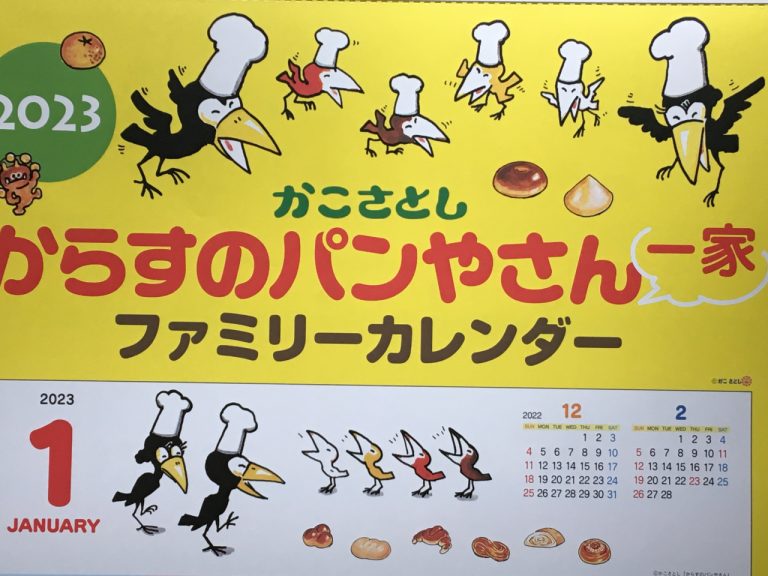

『からすのパンやさん』一家ファミリーカレンダーももちろんあります!

毎日5つの欄があってご家族5人分の予定が書き込めるようになっています。ペットの予定も入れたり、お一人で5つの欄を時間帯ごとに区切って使われたり、あるいはお仕事、趣味など項目別に使われたりとスペースを活かした使い方ができ、毎年好評です。

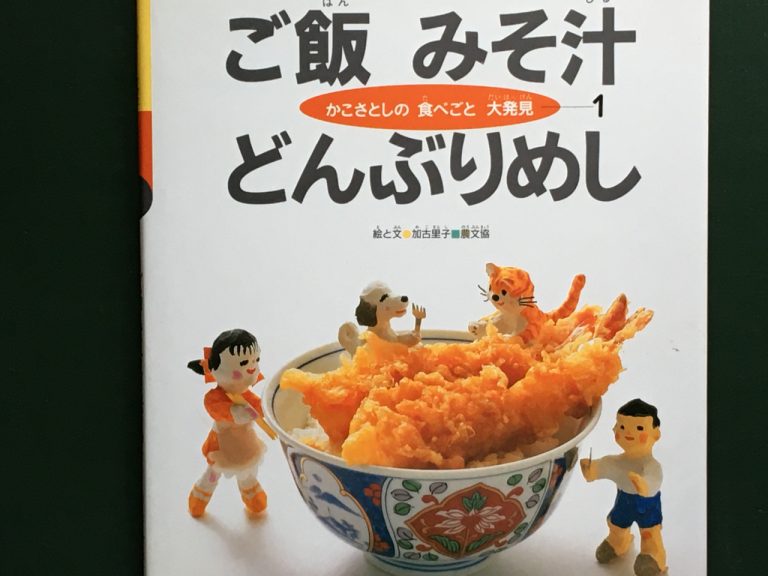

かこさとしの食べごと大発見 1

「収穫と食欲の秋に覚えておきたいこと」として『ご飯 みそ汁 どんぶりめし』(1993年農文協)を取り上げ、まえがきにあたる〈この本のねらい〉を紹介。(下の写真、前見返し右ページ)

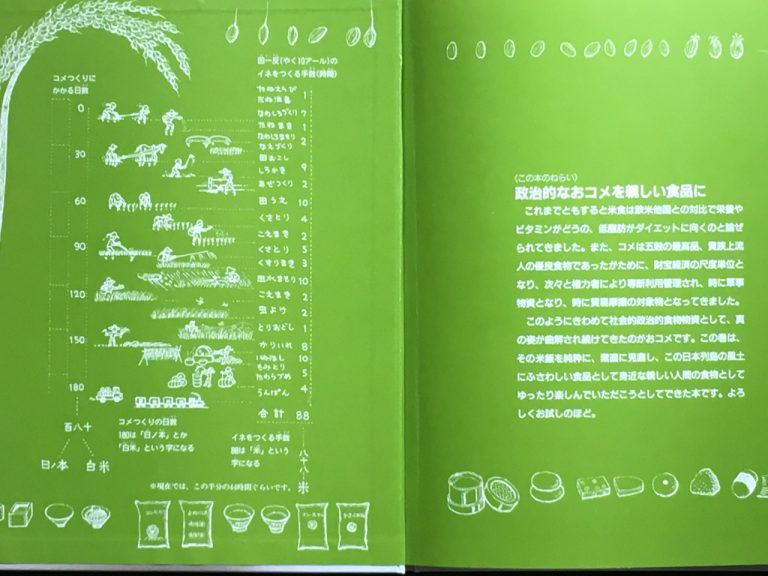

前見返し左側では米作りの日数180は漢字で「日の本」とか「白米」という字になることや、イネを作る手数88は「米」という字になる、といったことが説明されています。

尚、表紙の絵に使われている紙粘土による人形はかこが作ったものです。

記事は以下で。

ご飯 みそ汁 どんぶりめし

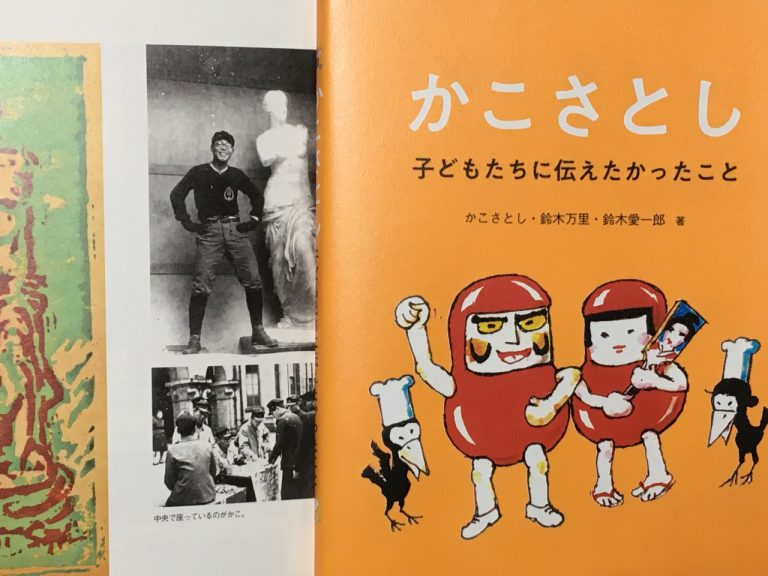

『かこさとし 子どもたちに伝えたかったこと』(2022年平凡社)などでご紹介している、かことミロのビーナス像の写真。当時かこは高校生で、このミロのビーナス像は現在でも成蹊学園史料館にあるそうです。

成蹊学園サステナビリティ教育研究センター・リレーコラム(第37回)で「加古里子さんとミロのビーナス」と題して、そのビーナス像とかこについて詳しく紹介されました。

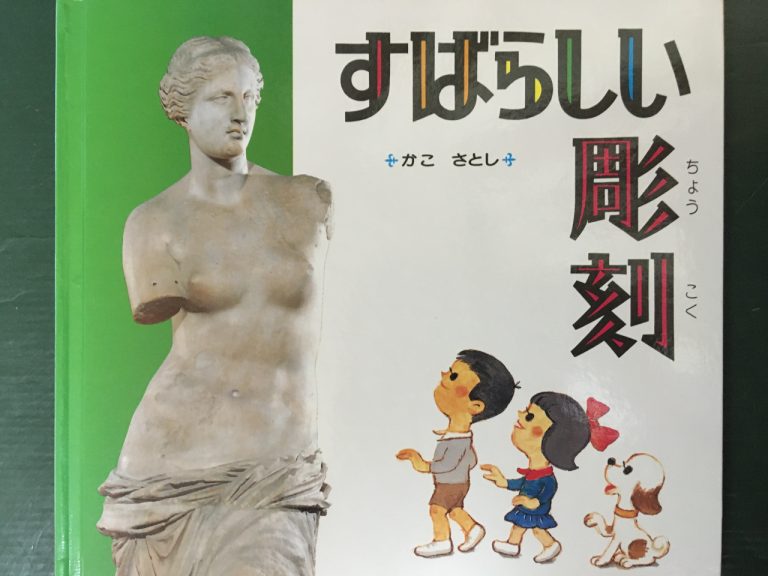

上の写真の左側緑色のものは大学生の時、かこがミロのビーナスを版画にして刷ったもので、群馬県立館林美術館で開催中の「かこさとしの世界」展で展示しています。また、『すばらしい彫刻』(1989年偕成社・下)の制作のための下絵・資料も同展示会でご覧いただけます。

リレーコラムは以下でどうぞ。

かこさとしとミロのビーナス

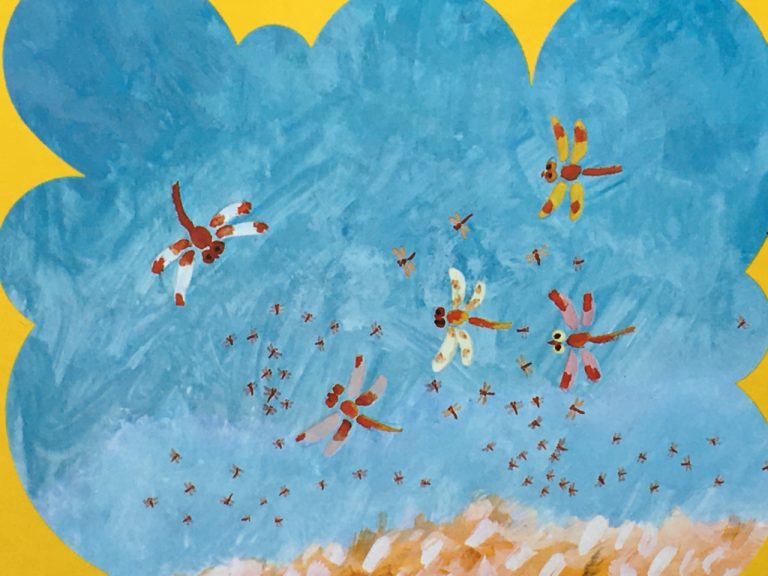

空気が乾いてきて爽やかなこの季節、こんな晴天は虫干しにピッタリです。

写真をよーくご覧いただくとトンボが電線に止まっていて、まさに虫干し!?

虫干しとは本来、着物や本などをカビやムシから守るために空気に曝すこと。図書館などでは殺菌消毒の装置がありますが、高温多湿の日本では昔から風通しの良い日陰で昼間の時間に行います。

曝書(ばくしょ)は夏の季語だそうですが、暑くもなく寒くもない今頃は本だけでなく人間も気持ちの良い空気の中で過ごしたいと思います。

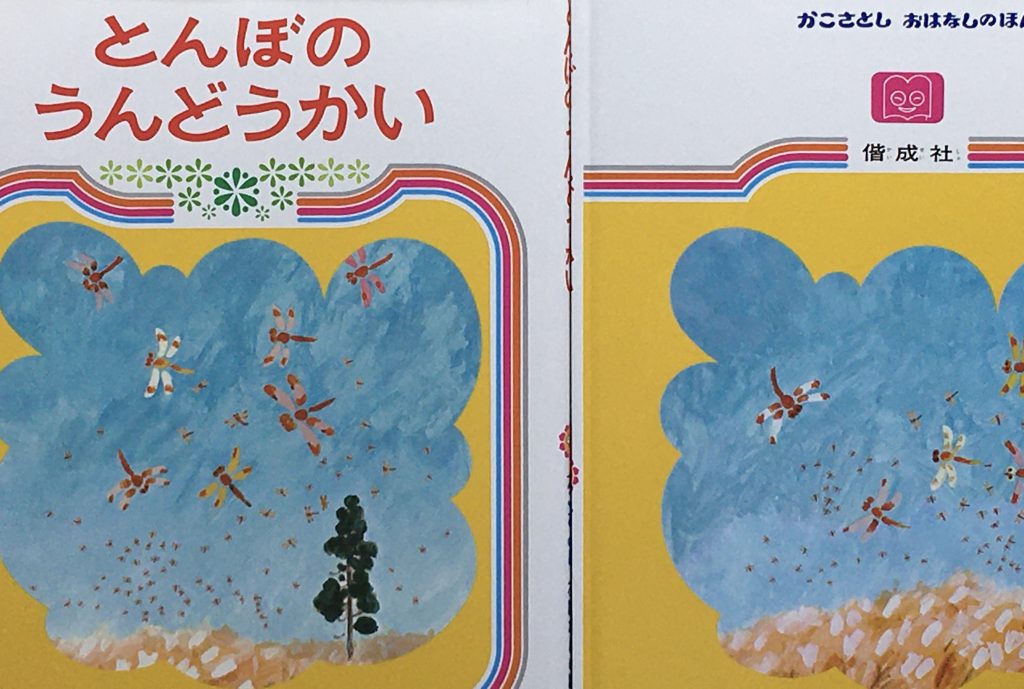

さて、写真の赤トンボはわずかしか写っていませんが、実はたくさんが群れ飛んでいて『とんぼのうんどうかい』さながらの様子に、平和な秋をしみじみ感じるひとときでした。

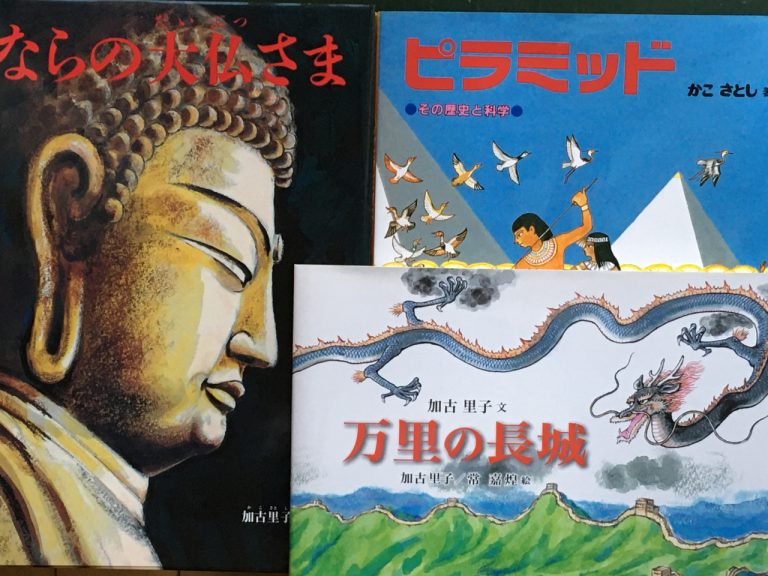

この3冊に共通するのはいずれも世界遺産に登録されているものをテーマにしている点です。ピラミッドは1979年、万里の長城は1987年、奈良の大仏は1998年に世界文化遺産に認定されましたが、かこは世界遺産だからという理由だけで取り上げたのではありません。

地球誕生から始まる『万里の長城』(2011年福音館書店)には壮大な人間の歴史が写しだされていますし、20代の頃から興味を持ち人形劇の脚本を書いたピラミッドについては歴史のみならず建設の技法にも触れ日本科学読物賞を受賞しました。

特に『ならの大仏さま』(1985年福音館・後に復刊ドットコム)は世界遺産認定のずっと以前から研究しその建立にまつわる人間模様、土木技術とそれに携わった人々の苦心にも言及。歴史、科学のみならず心や宗教ということをも含む総合的な視点からの科学絵本です。化学者としての塗金についての解説は土木学会誌に発表したほどの専門的な検証によるものです。

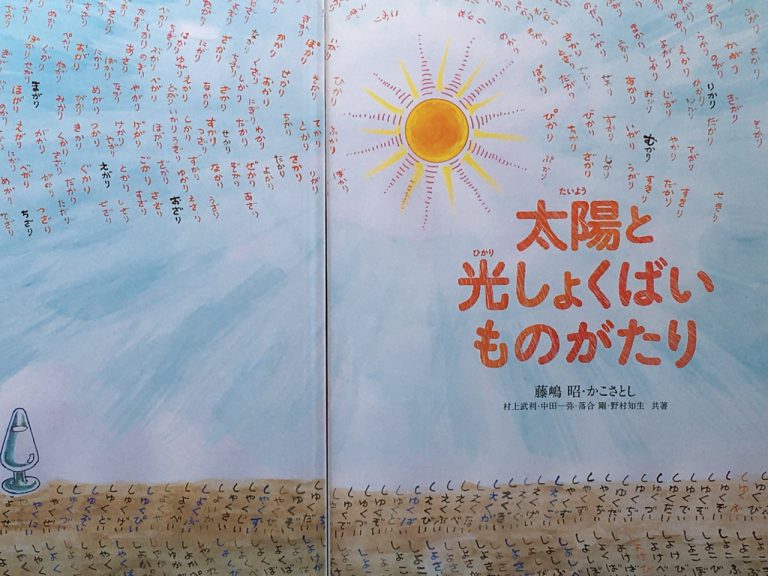

『太陽と光しょくばいものがたり』(2010年偕成社・下)の共著者でもあり光触媒の発見者である藤嶋昭先生による、この3冊とかことの思い出が「学士会会報」No956(最新号)随想「加古里子先生の世界遺産の本に感動して」として掲載されています。

これは『とびきりばっちりあそび 』の裏表紙の絵、いったいどんな本なのでしょうか。

クマの親子にかこの大好きなカエルやネズミ、小鳥に蝶々。親クマの足の下方には画面では耳の端が見えているだけですが、キツネが嬉しそうにクマちゃんたちを見ています。花束に蜂の巣のごちそうもあって「とびきりばっちり」楽しそうです。

表紙はこちら。

ゴリラ、オラウータン、それともチンパンジー? カニがいますから昔話の「さるかに合戦」を意識したユーモアでしょうか。だるまちゃんの妹、だるまこちゃんがよくおぶっているようなお人形をさるのこどもがおんぶしています。

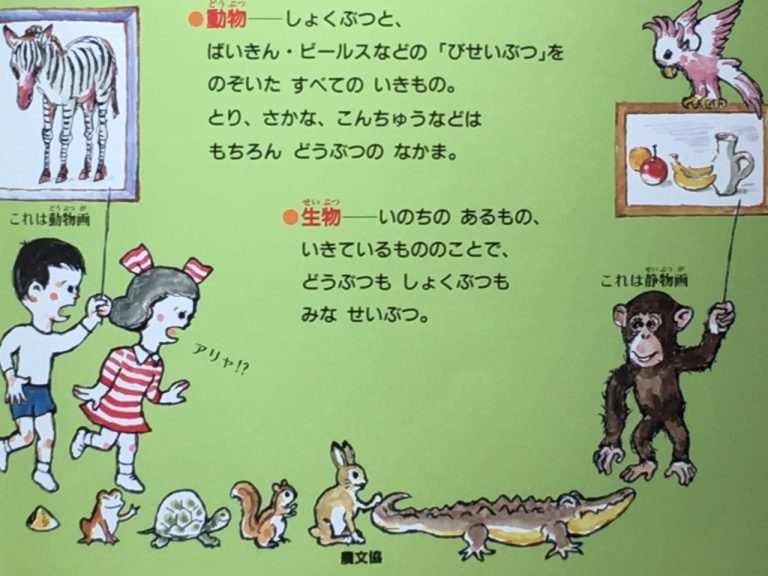

どんな内容の本なのかというと、タイトルは上にある通りですが副題は「生物の力、動物のふしぎ」。

まえがきにあたる文章の一部をご紹介しましょう。

かこさとしからおとなのひとへ

同じ生物の仲間におくる動物のふしぎな本

(引用はじめ)

子どもたちの中には虫めずる姫やトリ博士など、大ぜいの動物好きがいます。はじめはただ、珍しくて、可愛いらしくて、面白かっただけでしょうが、図鑑で名を覚えたり、標本を集めたりするうち、普通のおとなや親の水準をぐんぐん通りこし、自力で調べ、たずね、考えて、動物という生命のすばらしさに心をうばわれてゆきます。そうした動物少年少女のため、動物のもつ力や特徴を、学問や研究の対象ではなく「遊び」の楽しさとしてまとめたのが、この本です。

(引用おわり)

前扉の絵には動物、生物の定義とともに「静物画」というダジャレもあります。

それではあとがきをどうぞ。

あとがき

(引用はじめ)

世界中の子供は、動物園が大好きです。その訳は、①さまざまな形・姿・種類の動物がいろいろな動きをする。②その表情や、仕草が人とよく似ていたり、全くちがったりする発見がある。③観ている人々の声や様子・反応が、これまた楽しいーー要するに動物も観ている人も、同じ生物としての共通性があるーーということです。こうした生物としての同じ仲間・動物の楽しみブックがこの巻ですが、その動物園の場面に、堀内誠一さんのすぐれた案を許しをえて使用させていただきました。記して御礼申し上げると共に、どうぞ、その深い楽しさをご賞味ください。

(引用おわり)

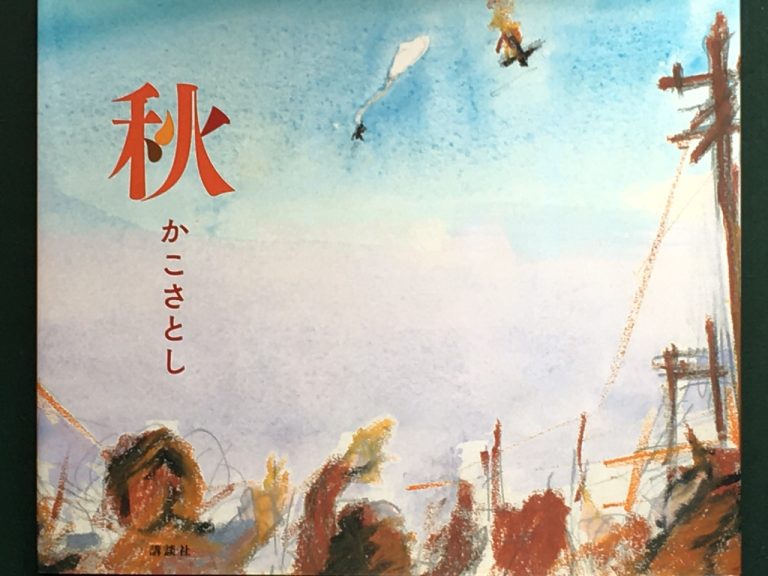

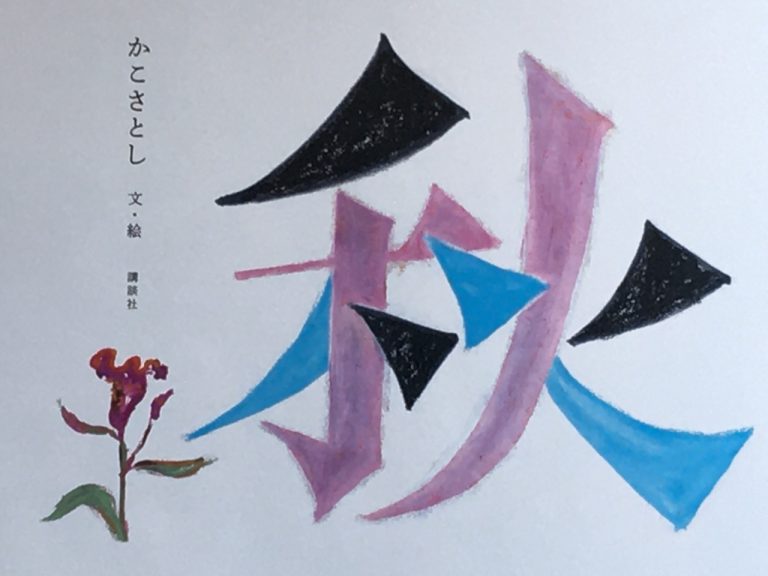

秋といえば、『秋』(2021年講談社)について触れないわけにはいきません。

かこが大好きだった秋が、18歳の秋に遭遇した衝撃的な出来事によって、その季節さえうとましく感じられるものとなってしまいました。

戦争はあまりに大きく難しいテーマですが、この絵本を通じ、食料が配給になりカボチャをつくってしのいだこと、空襲警報で防空壕に身を隠したことなどから、戦争中の暮らしの様子を知り話題にして戦争というものを考えるきっかけにしてはいかがでしょうか。

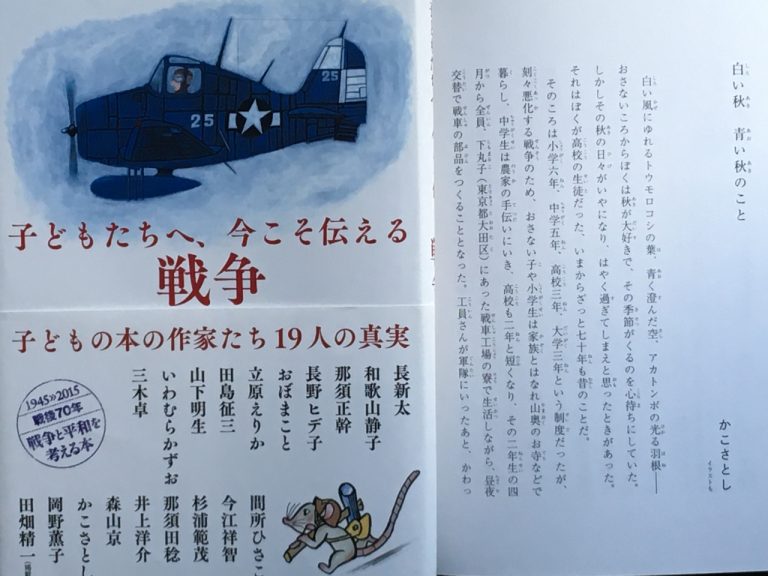

落下傘が開かず亡くなった日本の飛行士のことを除き、ほぼ本書と同じ内容を伝えているのが『子どもたちへ、今こそ伝える戦争―子どもの本の作家たち19人の真実―』(2015年講談社)に収録されている「白い秋 青い秋のこと」という題名の文章です。

「白い秋」とは五行思想に基づく青春、朱夏、白秋、玄冬から来ているものに違いありません。「青い秋」とはかこの青春時代の秋という意味だと思っていましたが、絵本『秋』で伝える悲惨な事件が起きた青い秋空の思い出を重ねたタイトルではないのか、とさえ思ったりしている昨今です。

秋の季節に、読まれてはいかがでしょうか。

2022年9月18日、福島民友新聞社みんゆうNetで紹介されました。以下でどうぞ。

福島民友ネット 『秋』

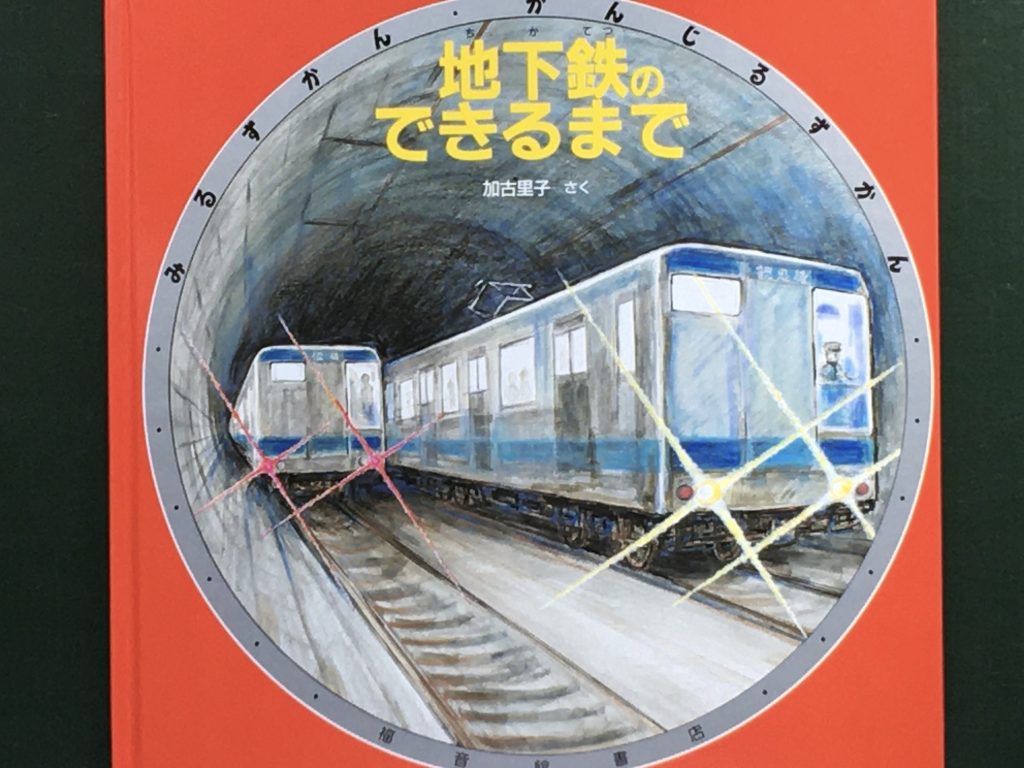

2022年9月12日の交通新聞「墨滴」で紹介されたのは、9月4日までBunkamuraで開催された展示会「かこさとし展 子どもたちに伝えたかったこと」のこと。「作品世界と信念に触れられる充実の展示だった」と振り返る。

かこの絵心が芽生えたのは東京へ転居のため乗っていた東海道線の車窓から見た富士山を上手に描きたいと思った時。

戦争という時代が過ぎ、会社員として働きながら描いた絵画、子ども会のために作った紙芝居、だるまちゃんやからすだけでなく多くの科学絵本も手がけた。

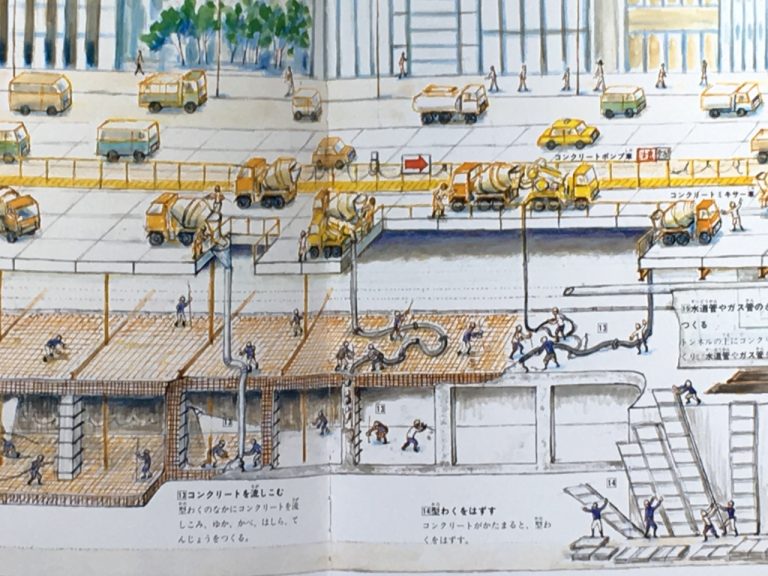

『地下鉄のできるまで』(1987年福音館書店)の緻密な画に注目するのは交通新聞だからという理由だけではなく、かこの「研究者としての素質が存分に発揮されている」とし、「ゆるがせにしてはいけない普遍的な価値を伝えたいとの情熱」に言及した。

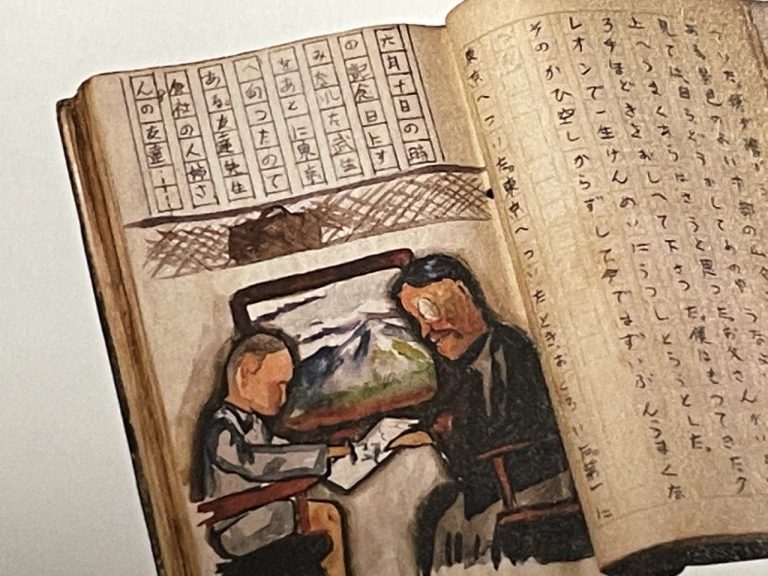

冒頭の写真は『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)の元になった手描きの同名画文集より。

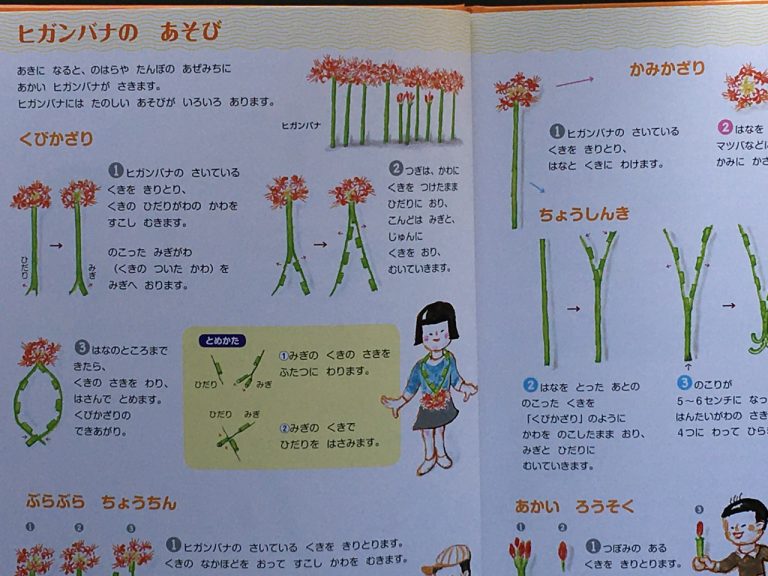

虫の音、空の高さ、日暮れのはやさ・・さまざまに秋の訪れを感じますが、突然のように現れ咲くヒガンバナはまさに暑さが終わり、秋の訪れを知らせているようです。

緑の色に黄色が混じるような田の畦道を彩る鮮やかな赤い色の帯にはいつも目を奪われます。

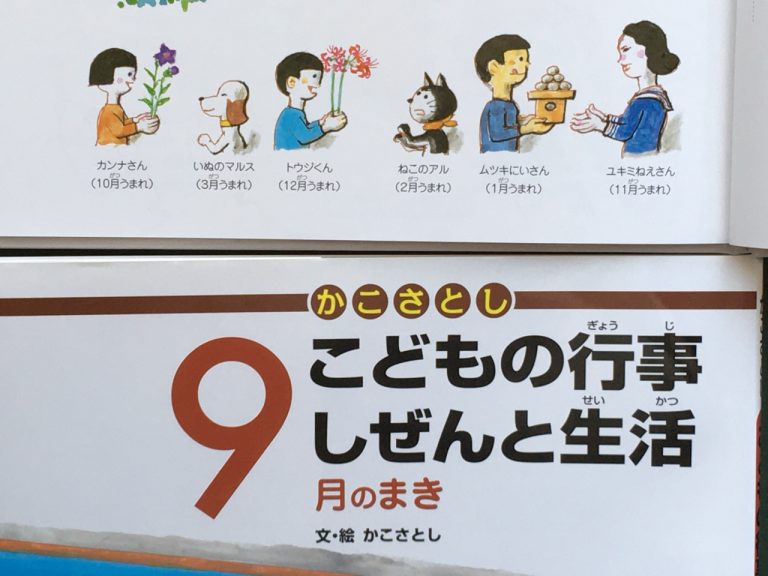

『こどもの行事 しぜんと生活 9月のまき』(2012年小峰書店)の前扉にはヒガンバナを手にするトウジくんがいます。

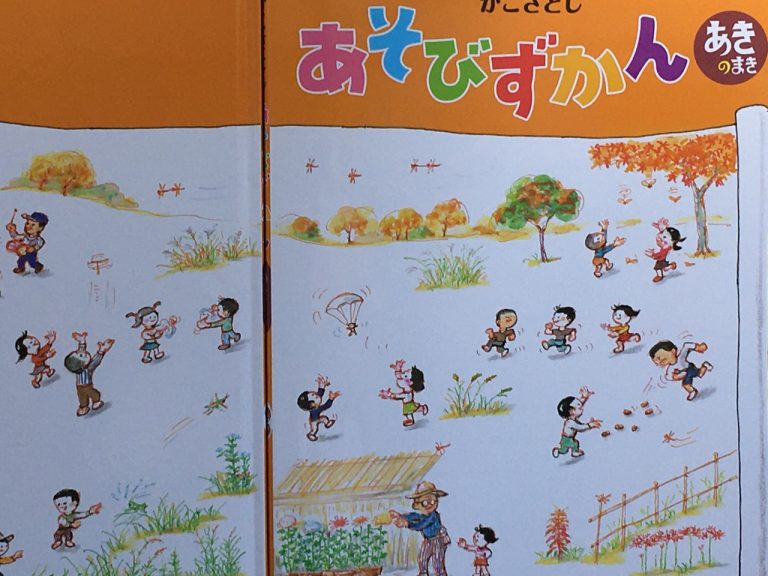

『あそびずかん あきのまき』(2014年小峰書店)の表紙にも。

そして色々な遊びが紹介されています。

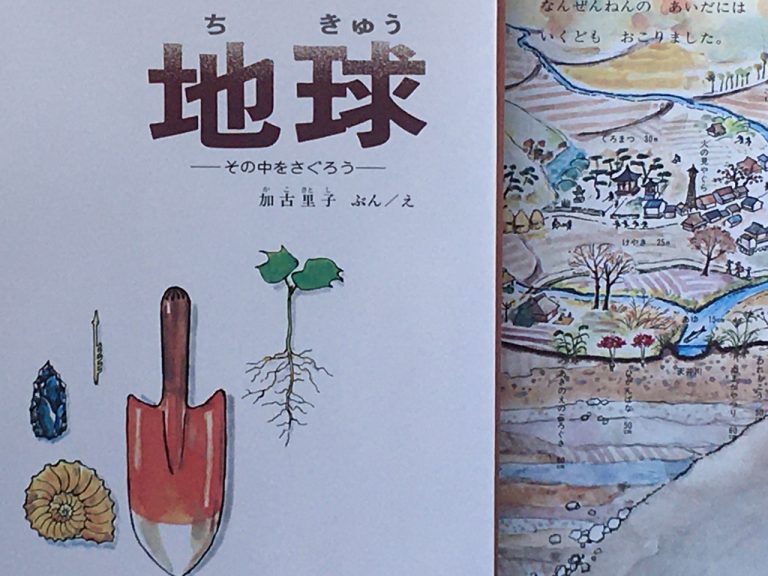

『地球』(1975年福音館書店)にも紅葉の山々を背に里にはヒガンバナが見えます。

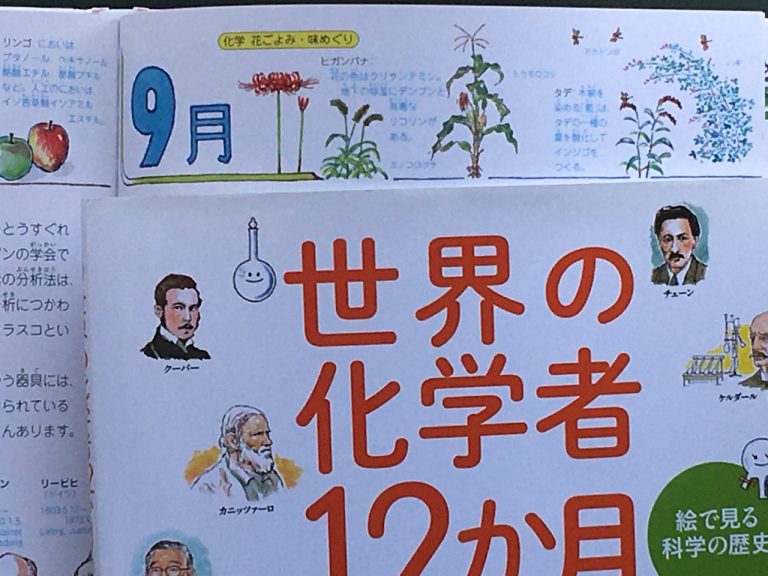

『世界の化学者12か月』(2016年偕成社)の「9月 化学花ごよみ・味めぐり」のコーナーでは、ヒガンバナの地下茎に有毒なリコリンがあると記されています。

この毒性がヒガンバナの秘密の1つで、たくさんの秘密が解き明かされ、びっくりするような苦しみの歴史も紹介されるのが 『ヒガンバナのひみつ』(1999年小峰書店)です。かわいらしい絵が次の秘密へといざなう、大人が読んでもためになる内容です。

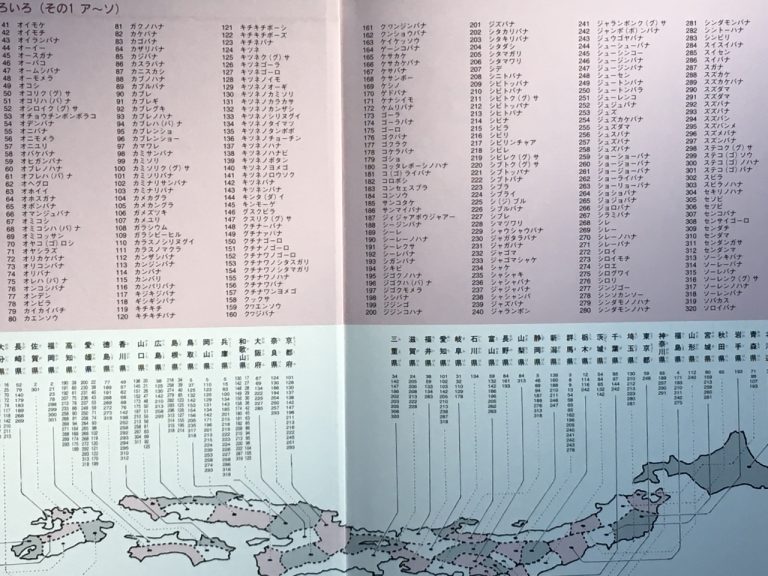

ヒガンバナにはたくさんの呼称があり、地域によってさまざまで、この本の前見返しには320、後の見返しには288の名前が日本地図に書き込まれていて、その数の多さに驚かされます。かつての人々の生活の中で、ヒガンバナが身近で大きな意味を持っていた証拠なのかもしれません。

本書は2022年9月22日大分合同新聞の一面「東西南北」で、また9月23日kodomoe web「今日の絵本だより」で紹介されました。kodomoe の記事は以下でどうぞ。

Kodomoe 『ヒガンバナのひみつ』

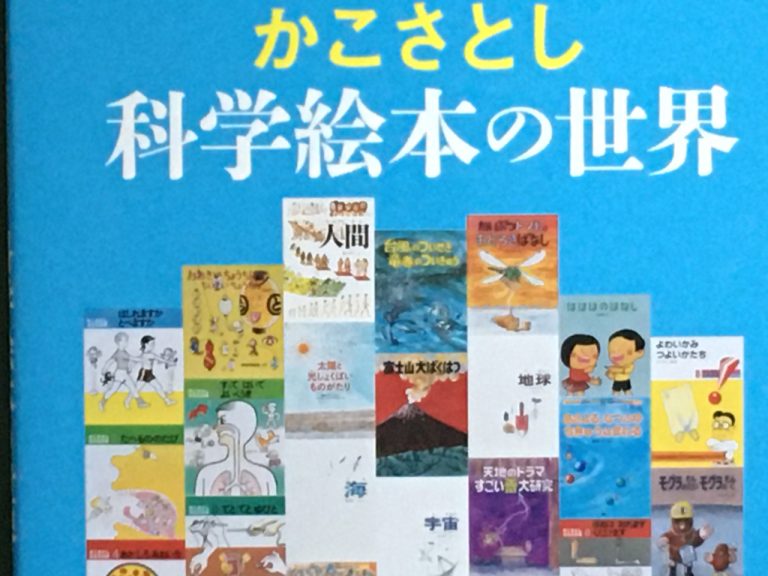

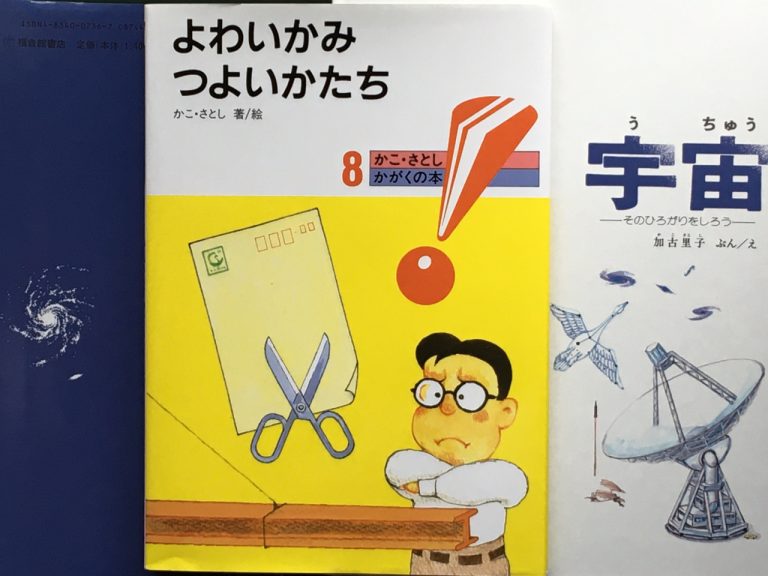

かことの共著もあり、光触媒の発見で知られる科学者・藤嶋昭氏による『かこさとし科学絵本の世界』(2022年学研)の表紙の中央にあるのが『宇宙』(1978年福音館書店)。

ノミのジャンプから宇宙の果てまでの30場面は「知識や科学のすばらしさを、できるだけやさしく伝えたいと」(『宇宙』あとがきより)著した絵本です。

この『宇宙』は、「発達支援 プリプリ パレット 10・11月号」〈教えて!みんなのお気に入り絵本コーナー〉でも紹介されています。「絵本は発達に課題がある子も自分のペースで楽しめるもので、子どもの好きなことや得意なことに注目し、とっておきの絵本を見つけてください」とあります。

2022年9月18日福井新聞朝刊〈絵本でわかるSDGs〉コラム欄では「かこ博士、紙の実験」という見出しで『よわいかみ つよいかみ』(1980年童心社)を図書館支援活動の経験とともに紹介。SDGsの持続可能な開発目標を説明しやすいとしています。

『よわいかみ つよいかたち』は前述『かこさとし科学絵本の世界』でも取り上げ、初めて体験する「科学実験」として解説しています。

読書の秋、文学はもちろん科学絵本も是非どうぞ。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る