作品によせて

かこがセツルメントの子どもたちにお話をしたり紙芝居を見せていた昭和30年代から50年代、男の子は、たろうやいちろう、じろうくん、女の子は、はなこちゃんやよしこちゃん、かずこちゃんといった名前が物語に限らず、例えば算数の文章題などでも広く使われていました。ここでご紹介するのは、その頃創作された作品です。

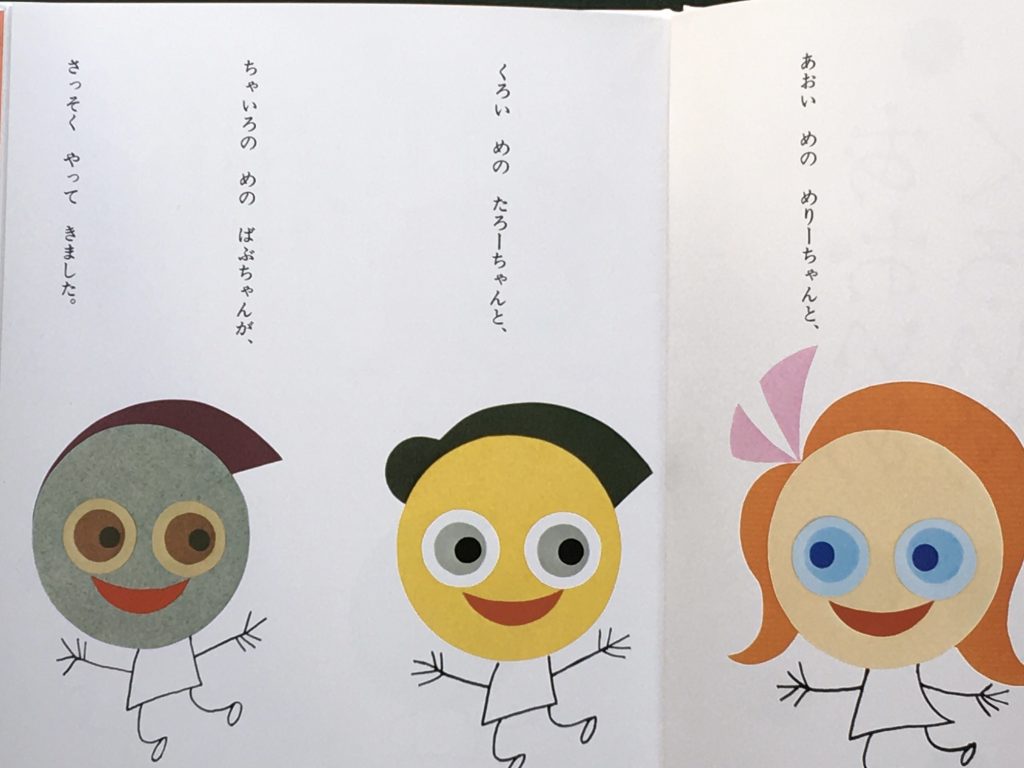

『あおいめ くろいめ ちちゃいろのめ』(1972年偕成社・上)では、「くろいめのたろーちゃん」が「あおいめのめりーちゃん」と「ちゃいろのめのばぶちゃん」と一緒に遊びます。

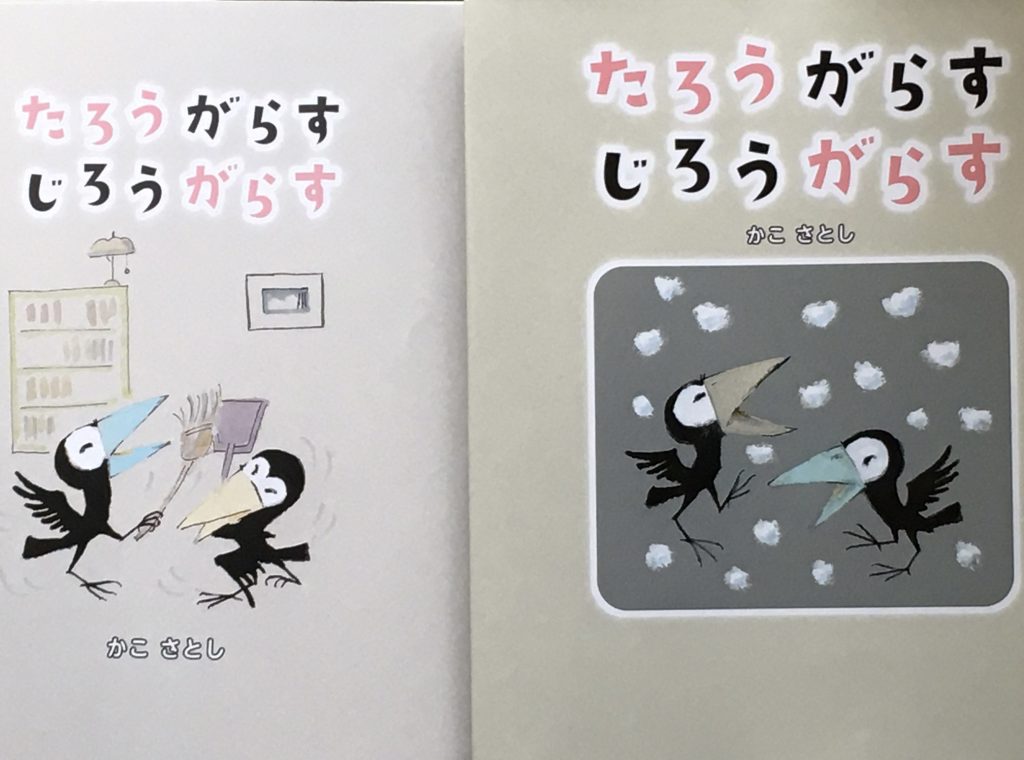

『たろうがらす じろうがらす』(2021年復刊ドットコム・上)はいたずらっ子のこどもからす、たろう、じろう兄弟のお話です。

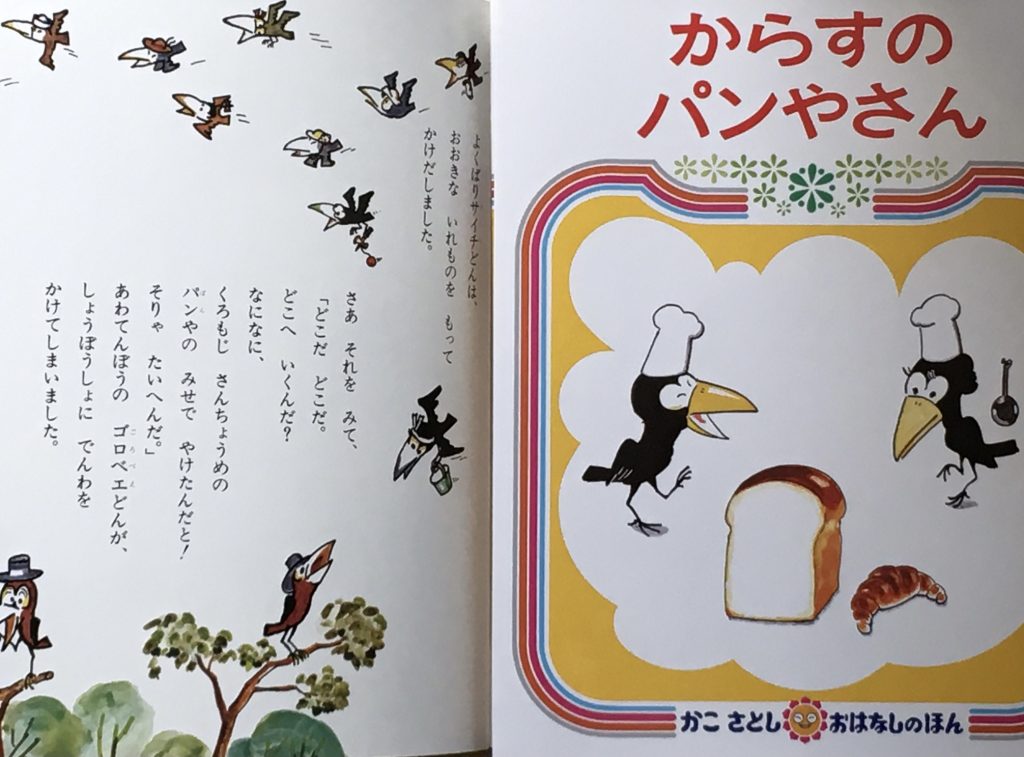

『からすのパンやさん』(1973年偕成社)の4羽の子どもたちはご存知のように、チョコちゃん、リンゴちゃん、レモンちゃん、オモチちゃん、と食べ物に因んだものばかりで、食いしん坊の著者とおいしいものに目がないこどもたちの趣向が合致している命名はなかなか優れていると言わざるを得ません。

からすのこどもたちのお友達の名前は、スミちゃん、ロクちゃん、ミヤちゃん、ドンタちゃん。からすのパンやさんが焼けたと勘違いして、集まってくるのは、サイチどん、ゴロベエどん、ヤマおばさん、チリチリばあさん、マゴマゴじいさん、ゴサクだんな、アカベエどん。。。名前を聞いただけでも著者が描きたかった、からす一羽一羽の個性が感じらます。

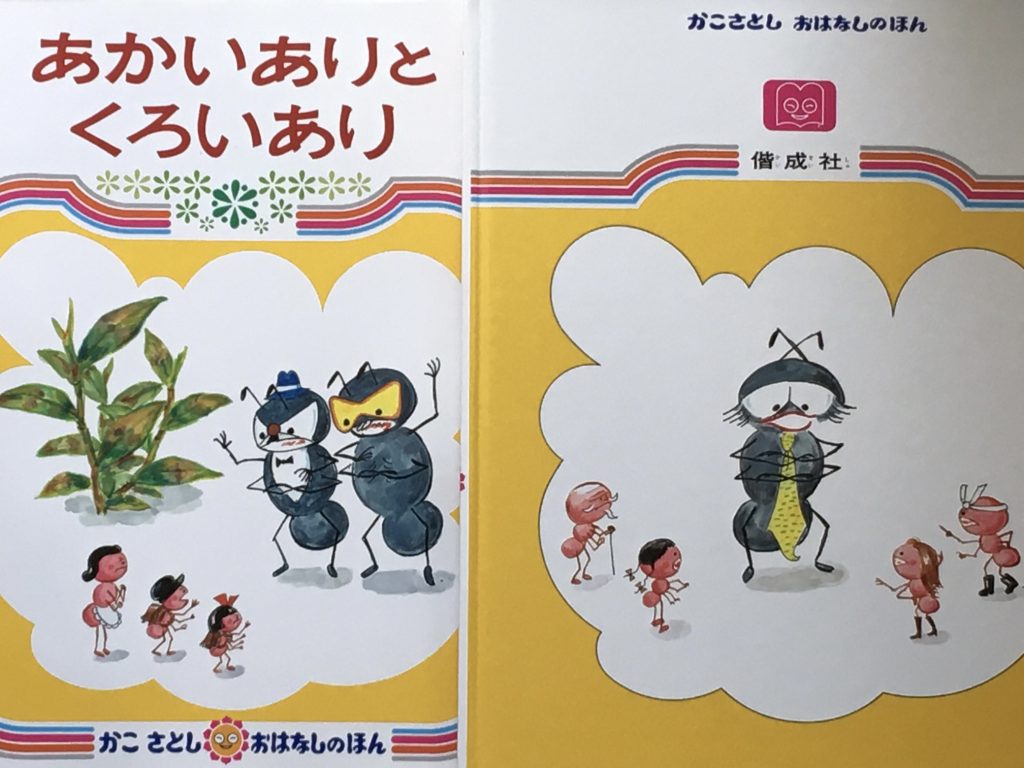

『あかいありとくろいあり』(1973年偕成社)に登場する、あかあり小学校の1年生は、ちみちゃん、ぽてちゃん、なっちゃん。6年生のお兄ちゃんはぺっちゃん。いずれも愛称のようです。行方不明になったぺっちゃんを探すのは、ジンキチじいさん、ベンベロさん、モコモコばあさんにキチキチじいさんです。

こころなしか、名前や愛称からも時代の空気感が伝わってくるように感じられます。

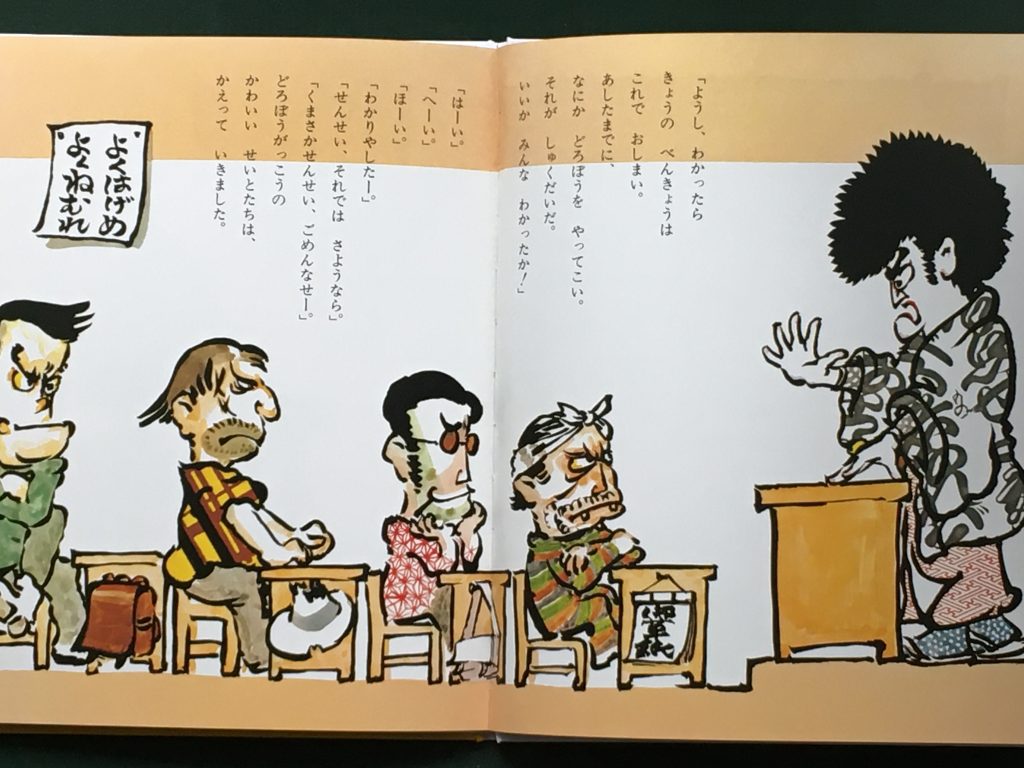

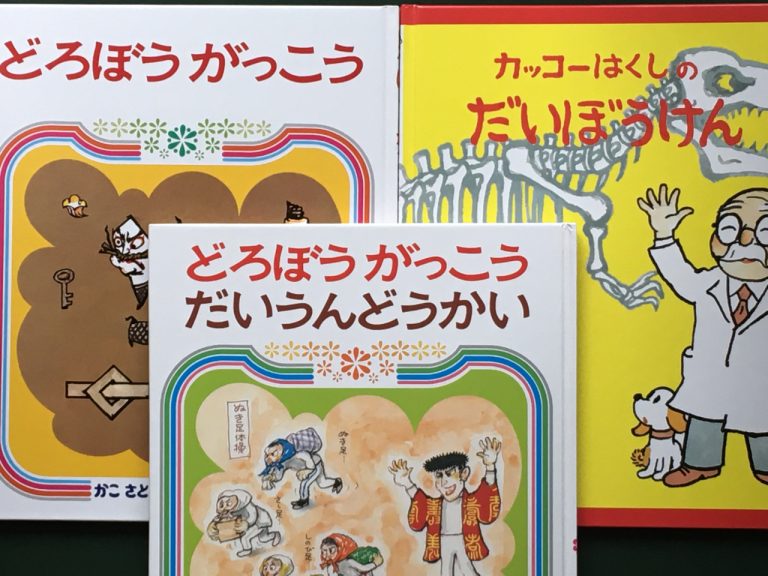

有名人にあやかって命名されているといえば、この人。『どろぼうがっこう』(1973年偕成社)の「よにも なだかい くまさか とらえもん」先生は熊坂長範という歌舞伎や謡曲にも登場する義賊からお名前を頂戴しています。

生徒は「ネズミこぞうの じろきち」「いしかわの ろくでなし」とどろぼうならではの命名に笑ってしまいます。しかも、続編『どろぼうがっこう だいうんどうかい』(2913年偕成社)では、「アレ・カッポレ」(下)という青年が登場、事件を起こしますが、校長先生に勧められて、「どろぼうがっこう」に来ることになります。

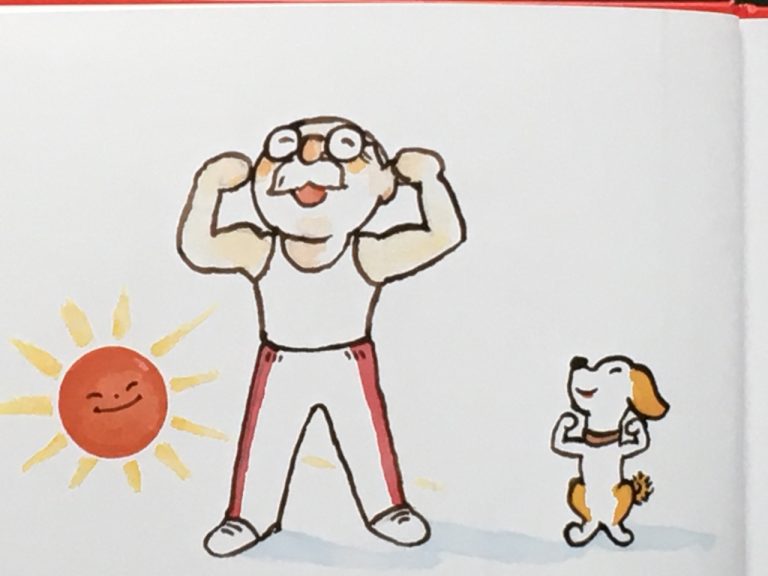

「かこさとし」本人の名前から命名されているのが『カッコーはくしのだいぼうけん』(2022年復刊ドットコム)の主人公です。髪型、ヒゲこそ少し違いますが、メガネで「よあけになるとおきだし」「そうじといぬのさんぽ」「それからしごとにかか」るという習慣もそっくりです。

ただし、犬の散歩は庭で犬を走り回らせることなので、犬をひく姿はご近所の方でも目にすることはなかったはずですが、朝夕に箒を持つ姿は時計がわりになるほど規則的でした。

あとがきにあるように「人が好くって優しくて、知恵と正義のかたまりのような」点も共通しているように思います。いずれの作品にも、かこの思いがたっぷり込められていますので、場面の隅々までお楽しみください。

(上は『カッコーはくしのだいぼうけん』冒頭の場面)

入園や入学前のこの季節、持ち物に名前を書いたり、自己紹介で名前の由来を話す機会が多いことでしょう。名前の由来を聞くと、一度で名前を覚えられるように思います。

小説であれドラマであれ、登場人物の名前は、作者の思いが反映され気になるところです。こども時代の筆者はサザエやカツオは貝や魚の名前だとは知らず、後になってその命名の妙に気付きました。

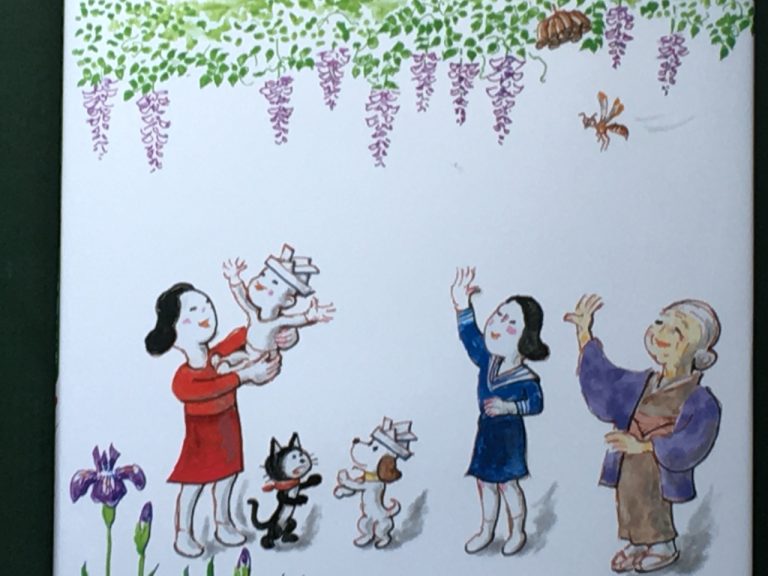

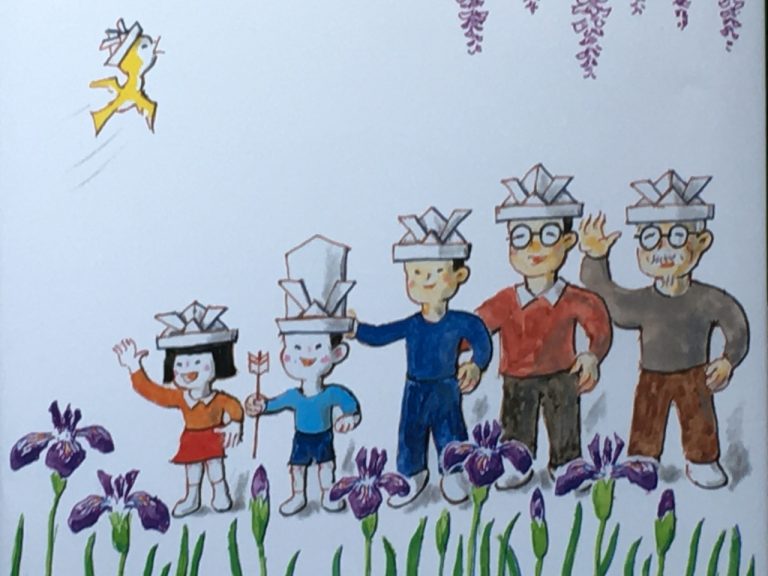

『こどもの行事しぜんと生活』に登場する大家族の名前は大変ふるっています。全部答えられたら、かこさとし検定(?!)1級レベルでしょうか。

暦に関連する名前としては、1月生まれのムツキにいさん、4月のセイワとうさん、5月のアオイじいさん、6月ミナかあさん、8月生まれのボンちゃん、12月生まれのトウジくん。10月生まれのカンナちゃんは夏の花のカンナではなく、神無月からとられたものです。

花の名前をもっているのは、きくばあさん(9月)、文化を反映し風情があるのは11月生まれのユキミねえさんです。

そしてネコのアル(2月うまれ)は中国語の2からです。

イヌのマルス(3月)はフランス語、カナリアのユーリ(7月)はその月のドイツ語名に由来しますが、各々「古代ローマ時代(紀元前8世紀)、3月にはマルティウス(軍神月)という名前がついていた」ことや「古代ローマの政治家ユリウス・カエサルが紀元前45年に暦をあたらしくしたとき、自分の生まれ月の7月のことを自分の名前「ユリウス」とよぶことにし」たことに由来すると説明があります。

登場人物が案内する各月に関わる行事や文化、自然の話題をお楽しみください。

うさぎの絵本と言われたら思い出すのはどれでしょうか。

「ピーターラビット」は、その本が出版され今年で120年という記念の年だそうで、展覧会や特集雑誌が企画されています。そんな一冊「時空旅人」には「知っておきたい絵本作家」として、かこも紹介していただいています。

ピーターラビットの作者ベアトリクス・ポターが愛したイギリスの湖水地方は風光明媚で丘陵には、その住まいが今でも残っています。夏のその景色は緑が目に染みるように美しかったことを懐かしく思い出しますが、『だるまちゃんとうさぎちゃん』(1977年福音館書店)は白銀の小山が背景で、かこが幼い頃暮らした福井県越前市の風景が重なります。

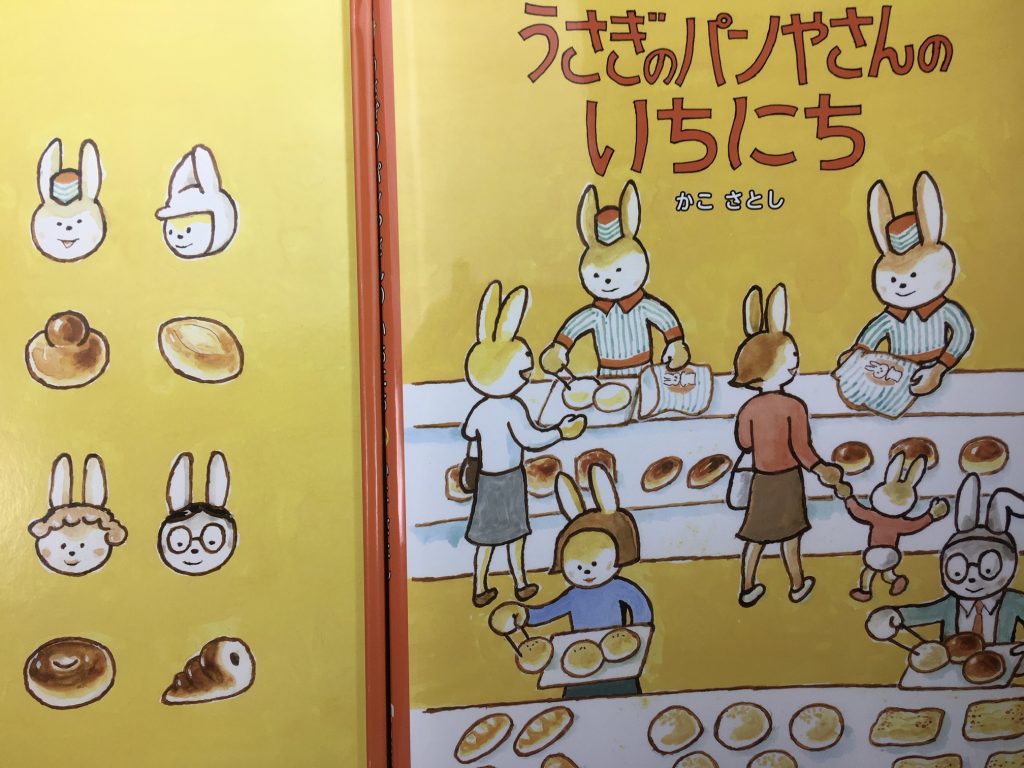

かこによるうさぎ絵本に『うさぎのパンやさんのいちにち』(2021年復刊ドットコム)があります。かわいいうさぎたちが驚くほどたくさんの種類のパンを作る工程は、社会見学に行ったように本格的で世の中の仕組みもわかるおすすめの絵本です。

うさぎはキリスト教の国々ではイースターに欠かせないものですが、今年のイースター(4月17日)は、果たしてお祝いをできるような状況になるのでしょうか。ベアトリクス・ポターの子供時代は伝染病や産業革命による自然破壊が起きた時代で、現在の私達と似たような思いをしていたからこそ、美しい自然を背景にした物語が紡ぎ出されたことを思うと、120年の年月が長いのか短いのかがわからなくなってきます。まさに時空を超えてつながる世界を体験できるのが絵本でもあるのです。

上は『こどもの行事しぜんと生活4がつのまき』(2012年小峰書店)より

どこかで見たことのあるヒマワリの絵。

これは『こどものカレンダー7月のまき』(1975年偕成社)の7月29日の場面です。この日亡くなったオランダの画家ゴッホ(1852年〜1890年)にちなみゴッホの描いた3枚のヒマワリの絵を、かこが合成して模写したものです。その本の見返し(下)にもヒマワリがデザインされています。

ウクライナの国花でもあるヒマワリ。平和を願いお届けします。

この原画は2022年4月3日まで名古屋松坂屋美術館で開催の「かこさとしの世界展」で展示中で、公式図録にも掲載しています。

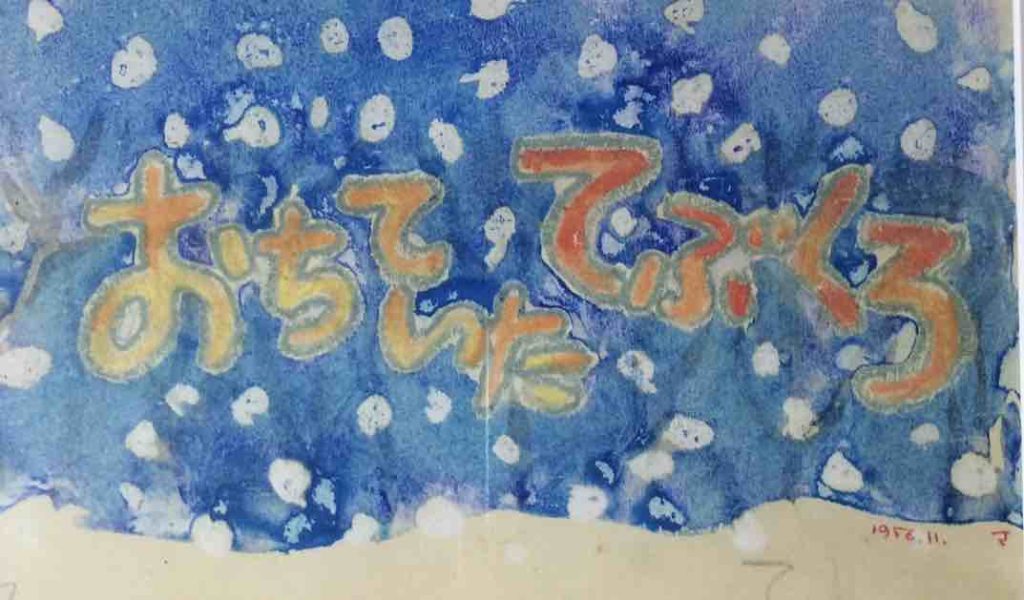

急変している世界情勢を見てウクライナ民話「てぶくろ」を読む方がふえているそうです。

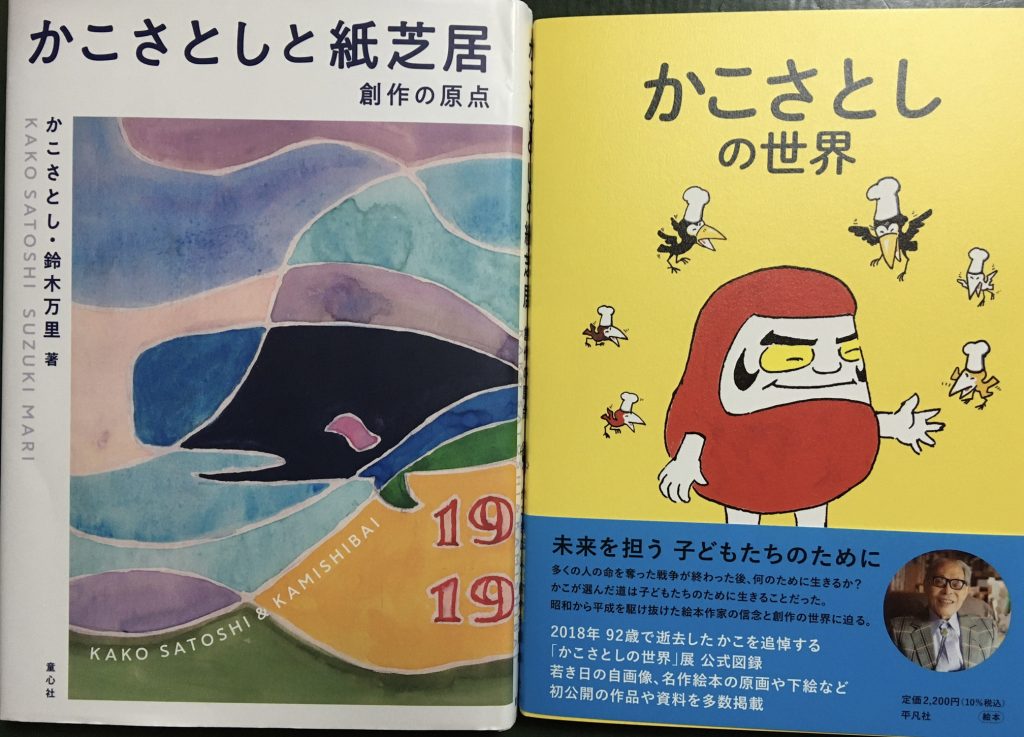

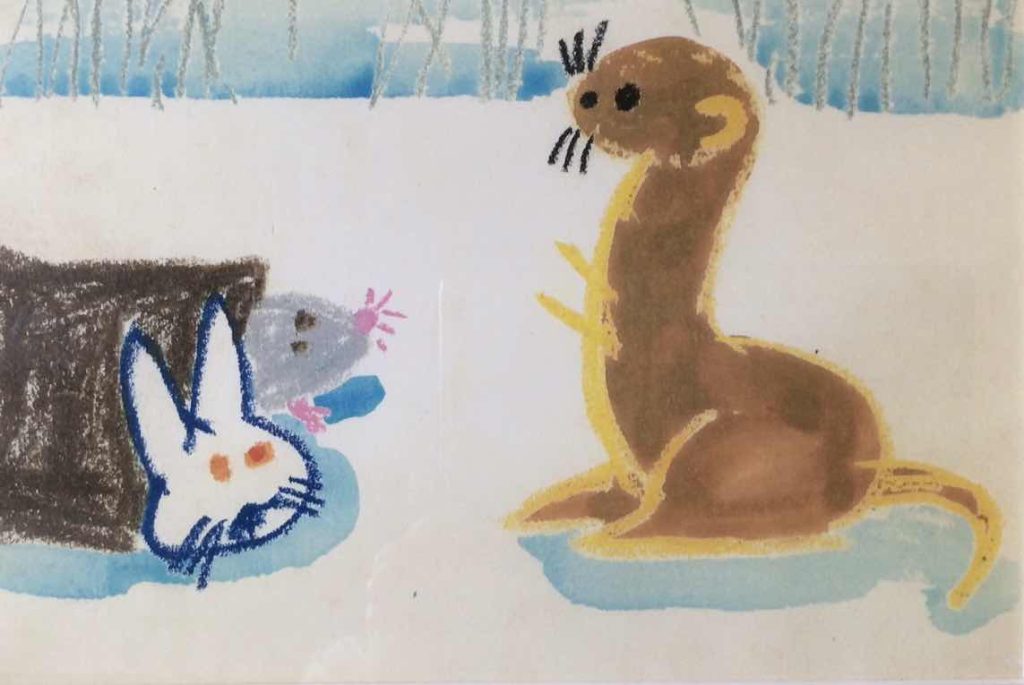

実はかこも1956年川崎の子どもたちと一緒にこの物語を紙芝居に仕立てています。セツルメントのボランティアで毎週日曜に子どもたちと遊んだり絵を描いたりしていた頃です。

かこの絵では、狩人や犬は子どもたちに馴染みのある日本風の姿になっていますが、子どもが描いたような画風は温かみが魅力です。

『かこさとしと紙芝居 創作の原点』(2021年童心社)でご紹介しています。2022年4月3日まで名古屋松坂屋美術館で開催の「かこさとしの世界展」ではその全場面をご覧いただけます。また、展示会公式図録(2019年平凡社 )にも掲載されています。

窮状にある人々におもいをつないでいただけたら幸いです。

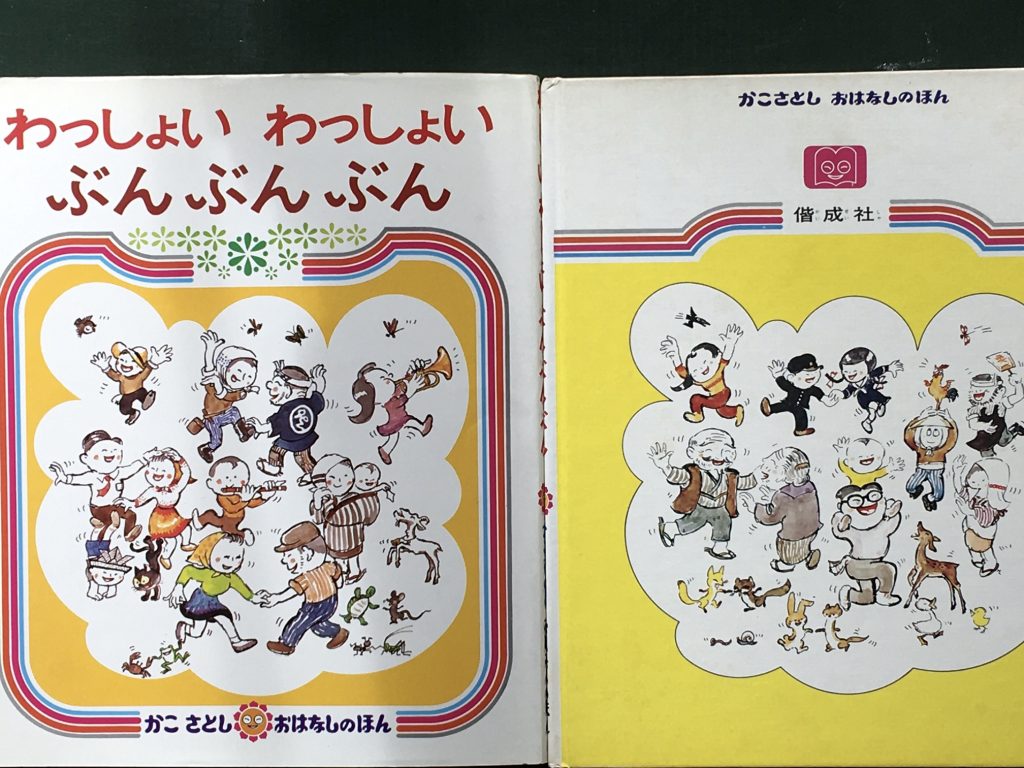

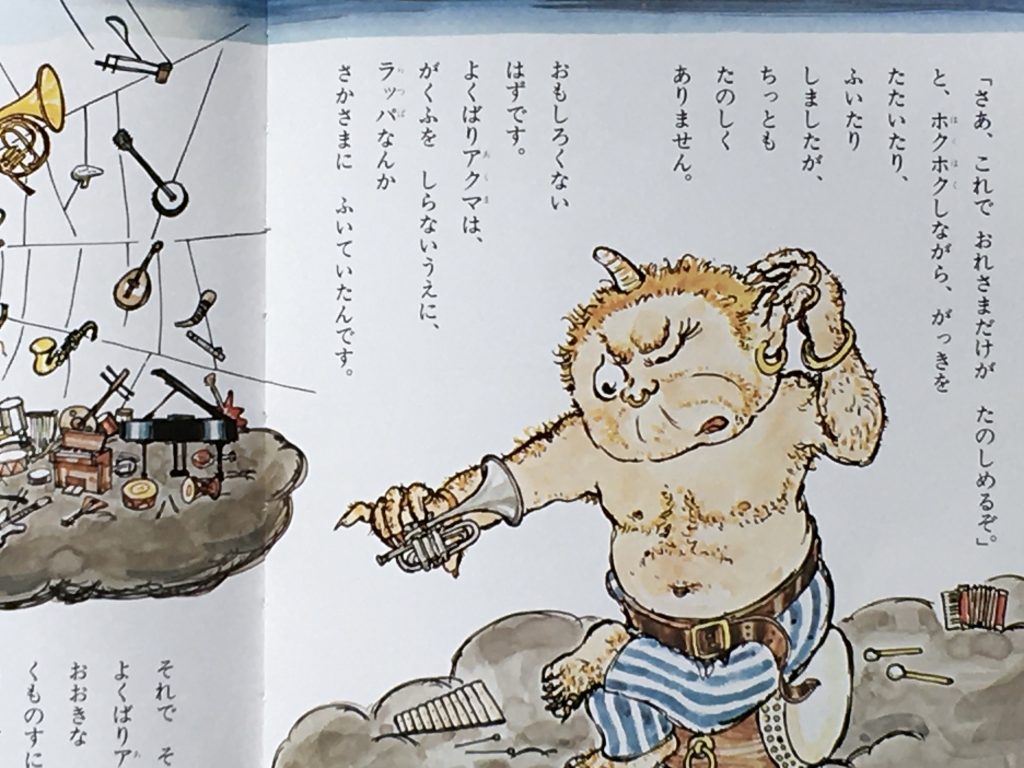

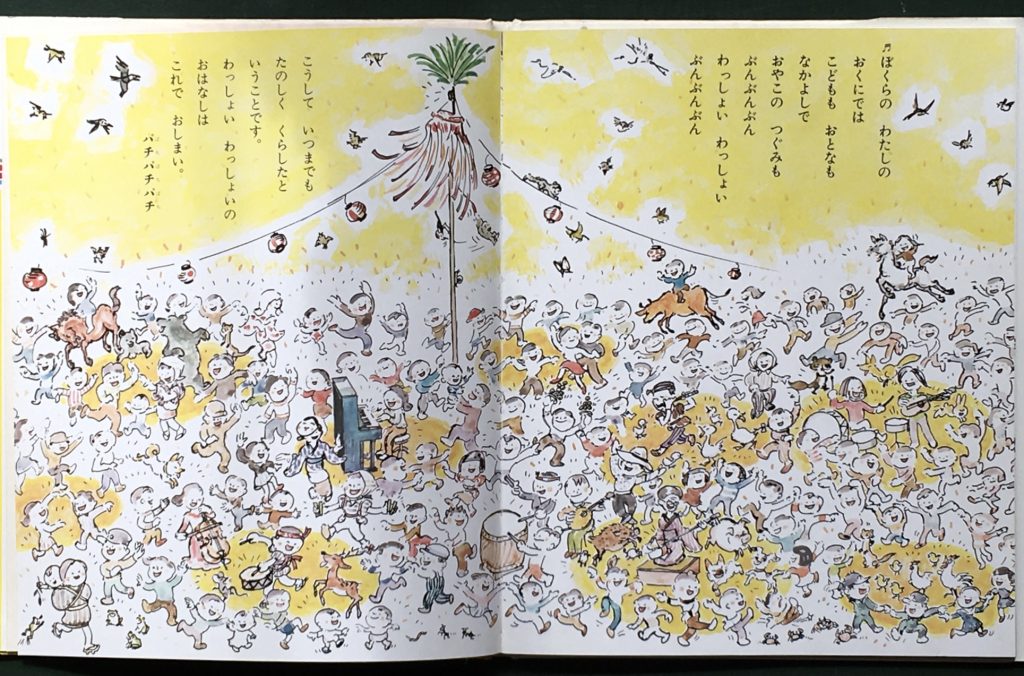

ご覧いただいている『わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん』(1973年偕成社)はあとがきにあるように、かこさとしにとって「記念碑的作品のひとつ」です。

起承転結のはっきりとした筋立て、子どもの自由な発想がその要である点、多くの人々、動物、ものが登場し生き生きとした群像として描かれている点など、かこさとしの作品の特徴が見出せます。

「七度目の筆をとり」とありますが、この物語の誕生の経緯は『かこさとしと紙芝居 創作の原点』(2021年童心社)に詳しく、その元は「新しい人形劇映画のためのシナリオ」として記されたもので、1951年にはセツルメント活動の中で大型紙芝居にして子どもたちに見せたようです。

意地悪な悪魔(下)の身勝手な振る舞いによって苦しめられる人々が、力を合わせ、悪魔を懲らしめ、幸せを取り戻すという筋です。

365日、どの日も誰かの誕生日や命日で、個人にとっては大きな喜びや悲しみの日になるのですが、多くの人に共通の忘れてはならない日があるのも事実です。1926(大正15)年生まれのかこにとっては1945年3月10日の東京大空襲、2011年3月11日がそうでした。

311で避難していた方がいらした福島県郡山での展示会で、なんとかして元気を取り戻していただきたく加えたのがこの絵本の最終場面(下)でした。人も動物も、嬉しそうに歌い踊り喜びを表現していて見ているだけで笑顔になれます。

2022年3月6日、かこの生まれ故郷福井県越前市に誕生した屋内水泳施設(Perky House)が、大人も子どもも明るく快活に集える場所となることを願い、その1階ホールに、この絵を飾っていただいています。

世界情勢が不安定な今、願いをこめてこの絵をご紹介致します。

____________

尚、2022年3月11日から26日まで川崎市幸区役所でこの絵が展示されます。詳しくは以下でどうぞ。

川崎市幸区 展示会

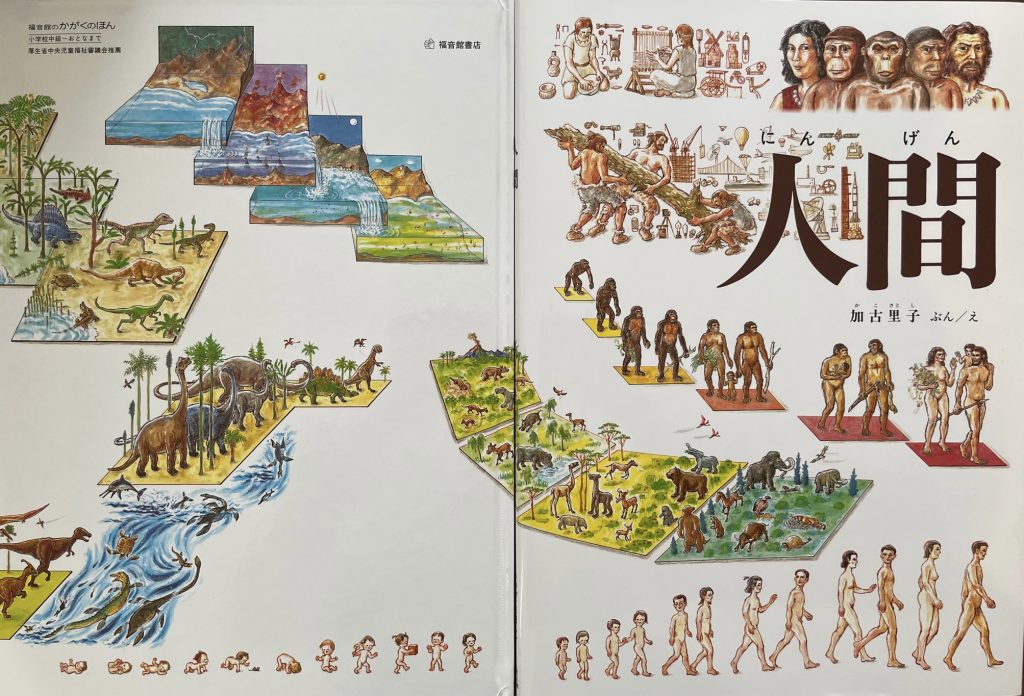

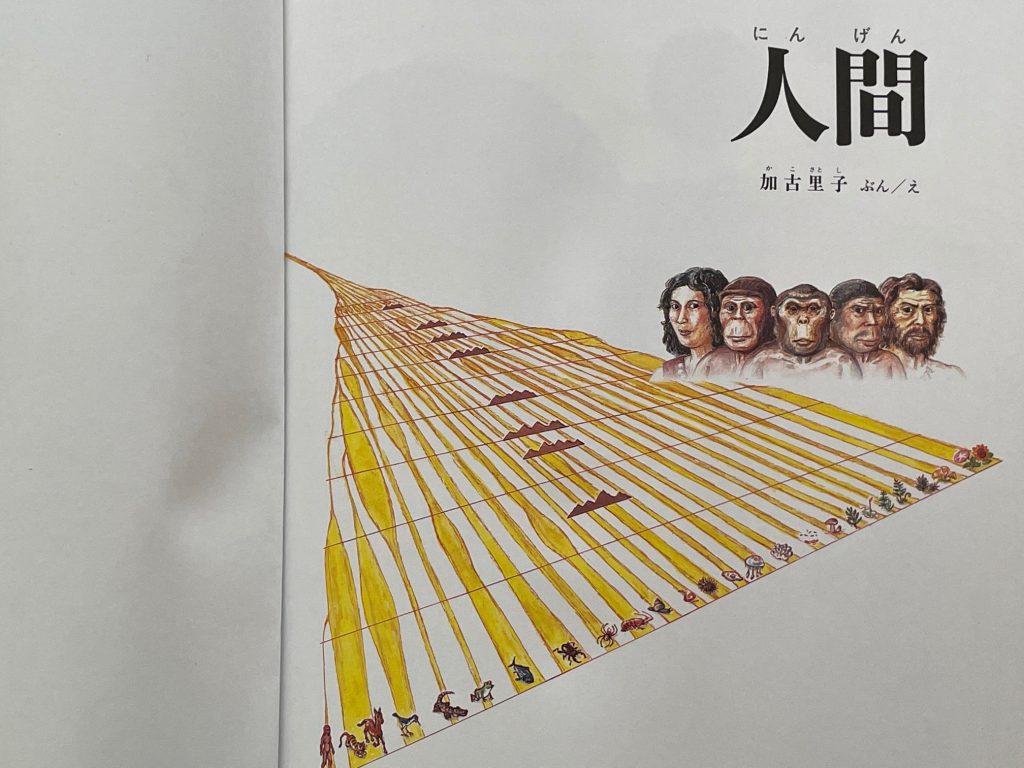

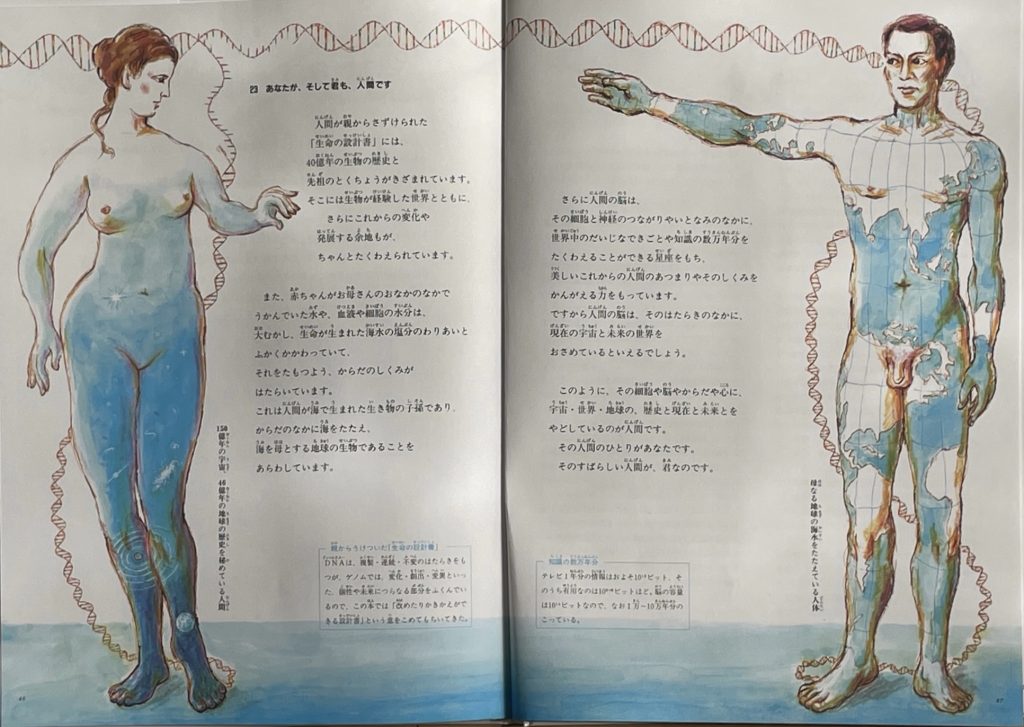

科学絵本『人間』は巻末の著者解説にあるように「3部23場面による構成」です。

「宇宙の始まり」から展開して

(1) 生物の発生とその子孫としての人間の出現(第1〜9場面)

(2)人間の成長と身体各部の機能(第10〜17場面)

(3)人間の個人と集団の活動とその集積(第18〜23場面)

という組み立てで、次のように記しています。

(引用はじめ)

多くの学問の成果や資料から得た「人間のすべて」をことこまかく網羅列記する分厚い図鑑集の形ではなく、複雑で多岐にわたるならば、それを簡潔明快に示しながら、最も重要な点をゆっくり、画像と文章でくり返し読者に伝える絵本形式とするため、いってみればそのための選択と圧縮に10年以上を費やしたことになります。

(引用おわり)

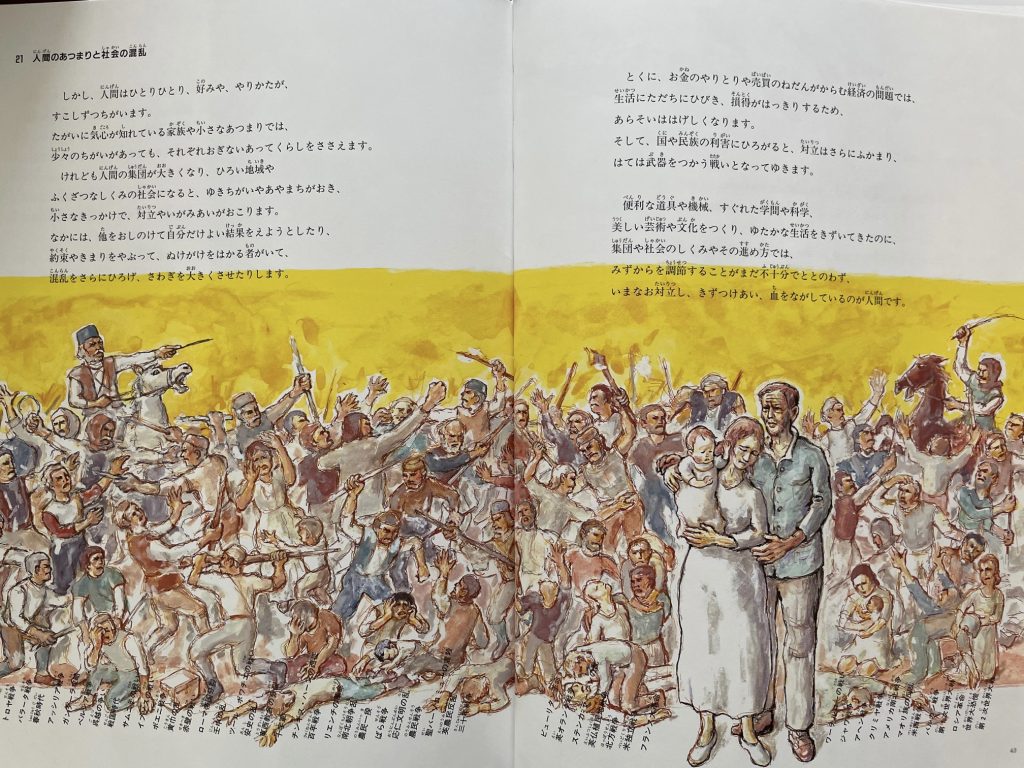

著者の言葉を借りるならば、圧縮に圧縮を重ねた結果「人間の知恵と知恵のつみかさね」としての学問、芸術の項目の後に「人間のあつまりと社会の混乱」として戦争の歴史を取り上げた第21場面(下)があります。その後半の文をご紹介します。

(引用はじめ)

とくに、お金のやりとりや売買のねだんがからむ経済の問題では、

生活にただちにひびき、損得がはっきりするため、

あらそいがはげしくなります。

そして、国やみんぞくの利害にひろがると、対立はさらにふかまり、

はては武器を使う戦いとなってゆきます。

便利な道具や機械、すぐれた学問や科学、

美しい芸術や文化をつくり、ゆたかな生活をきずいてきたのに、

集団や社会のしくみやその進め方では、

みずからをちょうせつすることがまだ不十分でととのわず、

いまなお対立し、きずつけあい、血をながしているのが人間です。

(引用おわり)

そして最後の23場面「あなたが、そして君も人間です」では、人間には「40億年の生物の歴史」が刻まれ、その脳は、「そのはたらきのなかに、現在の宇宙と未来の世界をおさめている」として、次のような言葉で終わります。

(引用はじめ)

このように、その細胞や脳はからだや心に、

宇宙・世界・地球の歴史と現在と未来とを

やどしているのが人間です。

その人間のひとりがあなたです。

そのすばらしい人間が、君なのです。

(引用おわり)

(本文の漢字には全てふりがながあります)

そのような「人間」でありたいと心の底から思います。

上は最終場面、左側には「150億年の宇宙、46億年の地球の歴史を秘めている人間」、右側には「母なる地球の海水をたたえている人体」という説明がついています。

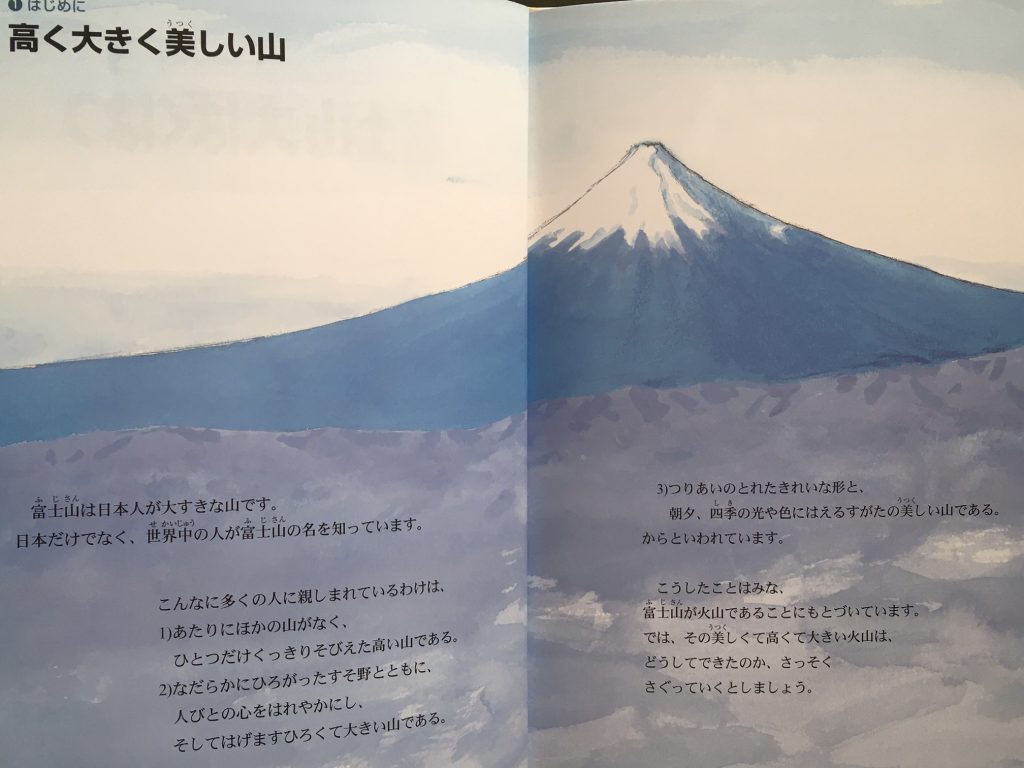

2月23日を静岡県では富士山の日と定めているそうです。

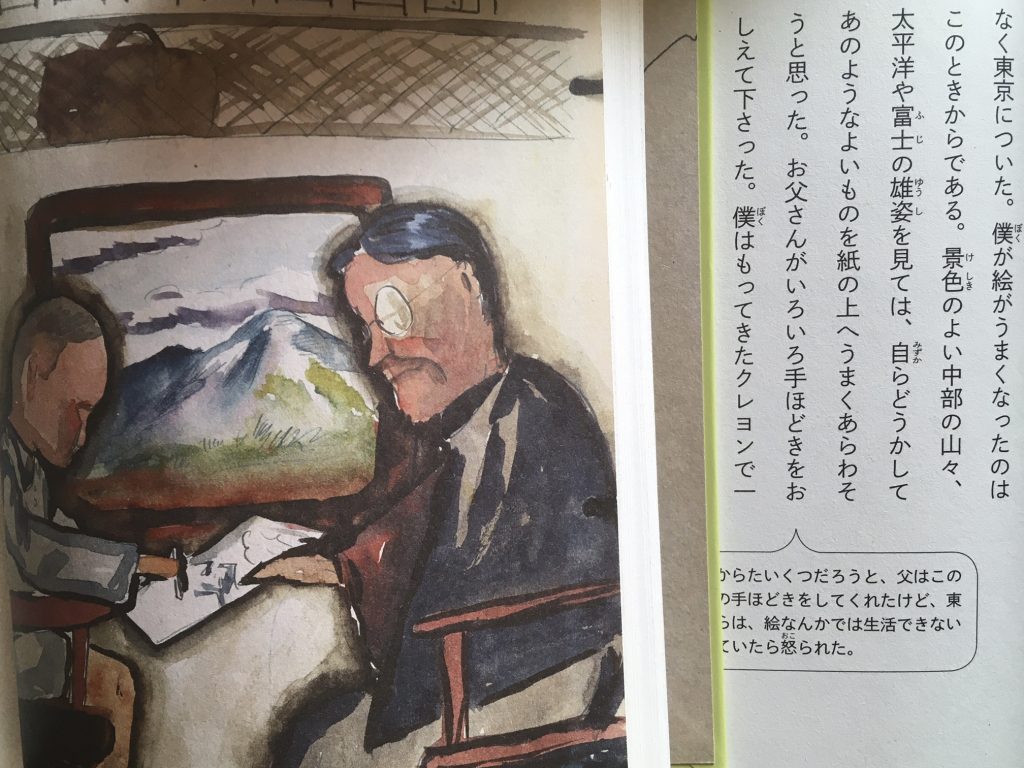

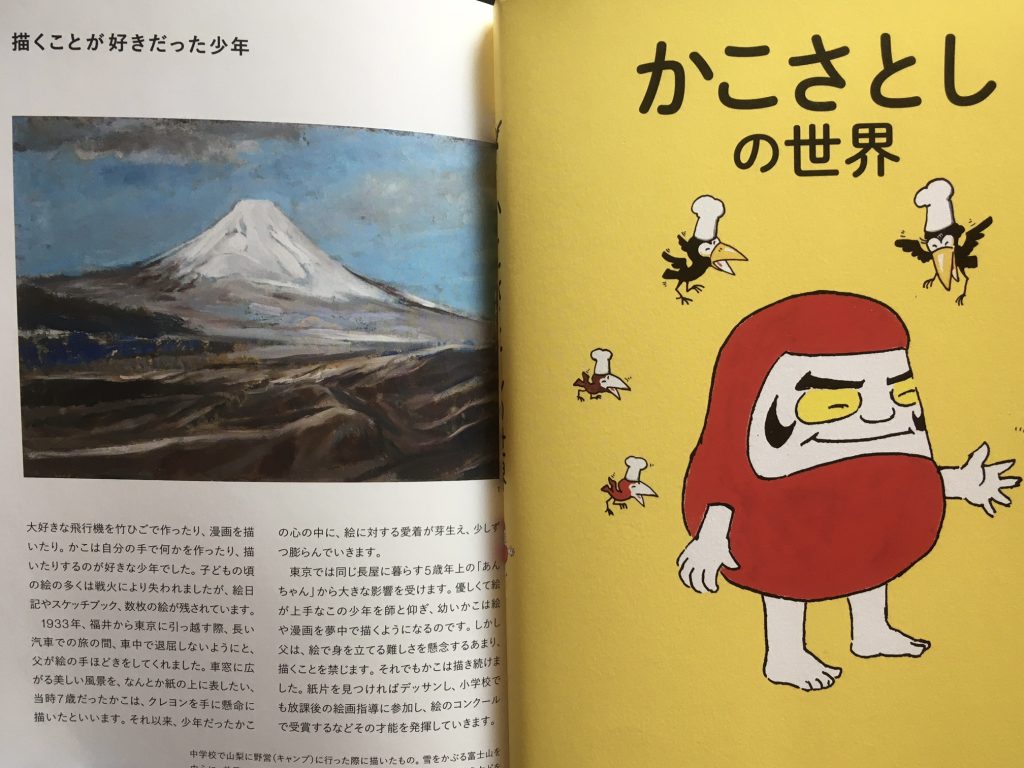

かこが最初に富士山を目にしたのは、小学2年生の6月10日、東京へ転居のため乗っていた東海道線の車窓からでした。小学校の卒業を記念して作った画文集『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)にその時の様子が描かれています。

(引用はじめ)

僕が絵がうまくなったのはこのときからである。景色のよい中部の山々、太平洋や富士の雄姿を見ては、自らどうかしてあのようなよいものを紙の上へうまくあらわそうと思った。お父さんがいろいろ手ほどきをおしえて下さった。僕はもってきたクレヨンで一生けんめいにうつしとろうとした。

(引用おわり

次に間近に富士山をうつしとることになったのは、1942年、かこが16歳の時のことでした。当時の中学は5年まであり、その中学5年生で戦争に備え訓練のために富士山の裾野で野営(キャンプ)に行った時に描いたと語っていました。小さなノートほどの大きさの板に油絵の具で、中腹まで雪のある富士山を描いています。

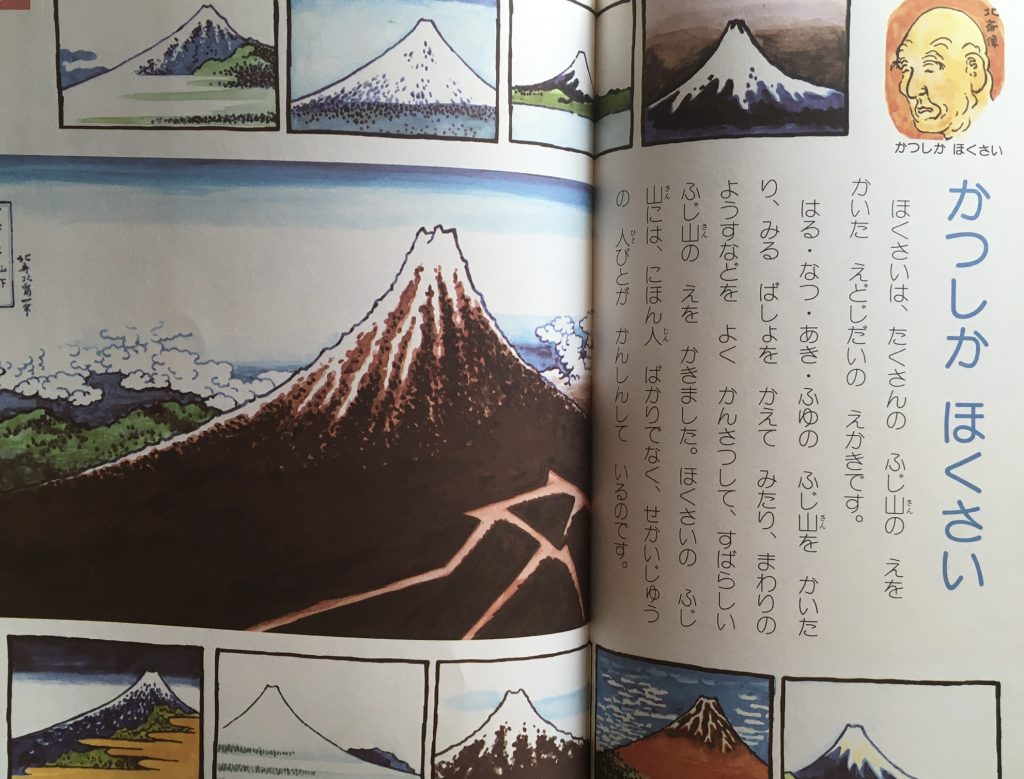

絵本を作ることが仕事になってからは、富士山をテーマとした北斎の浮世絵をかこが模写して『こどものカレンダー4月のまき』(1975年偕成社)で紹介しています。

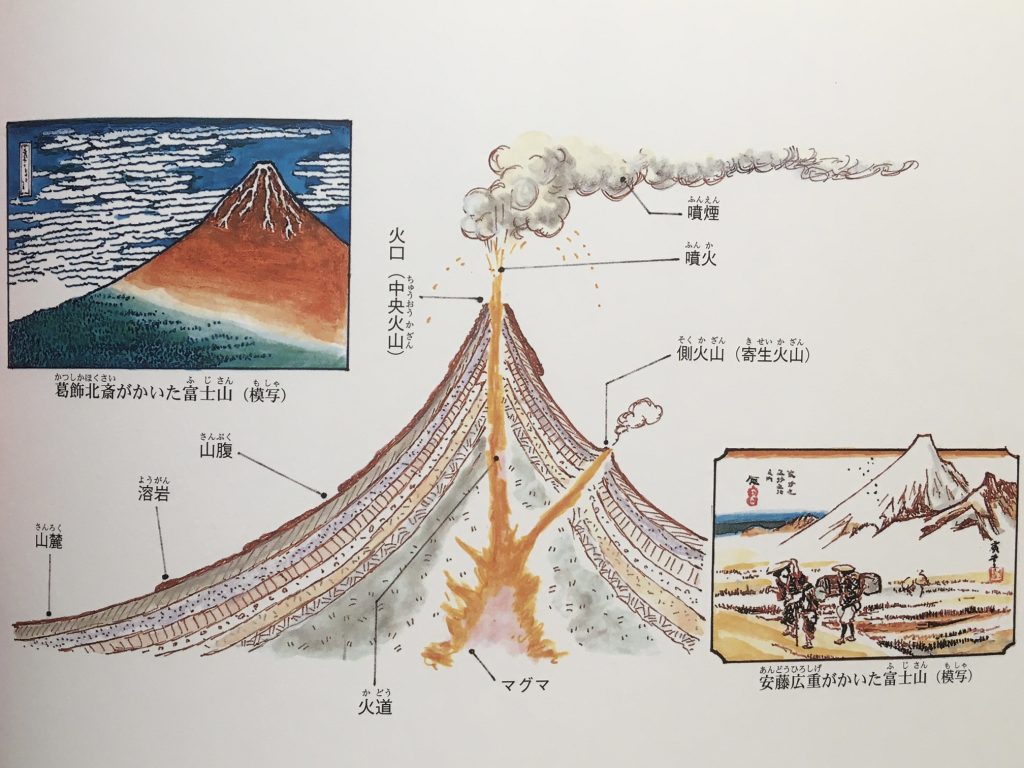

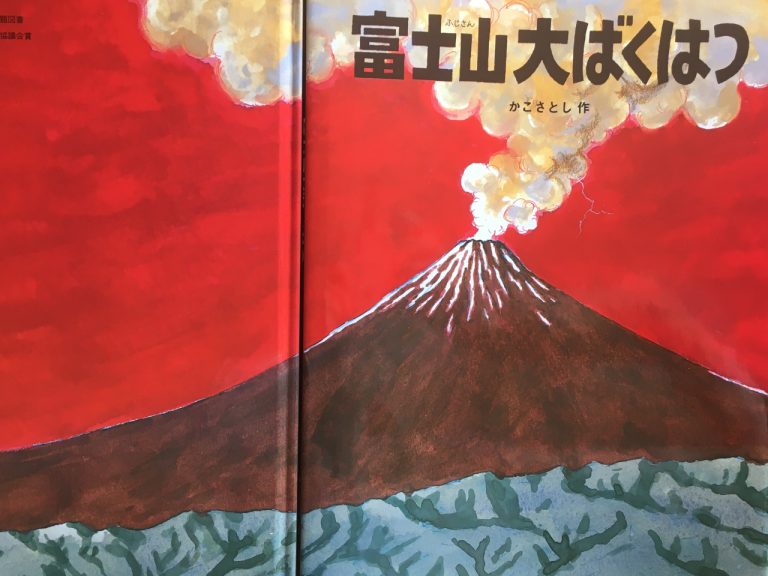

富士山に魅せられたかこが、その美しさだけではなく科学的な見方で6年をかけてつくったのが、かこさとし 大自然のふしぎえほんシリーズの第一冊目『富士山大ばくはつ』(1999年小峰書店)です。その第一場面が冒頭にある美しい姿で、前扉(下)には北斎の他に広重の絵の模写と共に噴火のメカニズムを示す図があり、科学絵本としての要素と美しさ、人々を惹きつける富士山の魅力を解明しようという、この本が目指すところが伝わってきます。

ちなみに後ろ扉には富士山固有のフジサクラ、フジアザミが描かれていて、この本では、火山としての富士山だけでなく、それを見つめながら暮らしてきた古今の人々、気象、生き物、植物についても詳しく知ることができるのです。

小学生や中学生の時に描いた絵は、巡回展公式図録『かこさとしの世界』(2019年平凡社)に掲載されている他、2022年3月5日から名古屋松坂屋美術館で開催の巡回展でご覧いただけます。

筆者が10歳にもならない頃、新聞の4コマ漫画がお気に入りで、真っ先にのぞいたものです。そんな私を見て、かこは、切り抜いて張り付けることを提案、小さなノートをかってきてくれました。長谷川町子さんの「サザエさん」が連載されていた1960年代のことです。

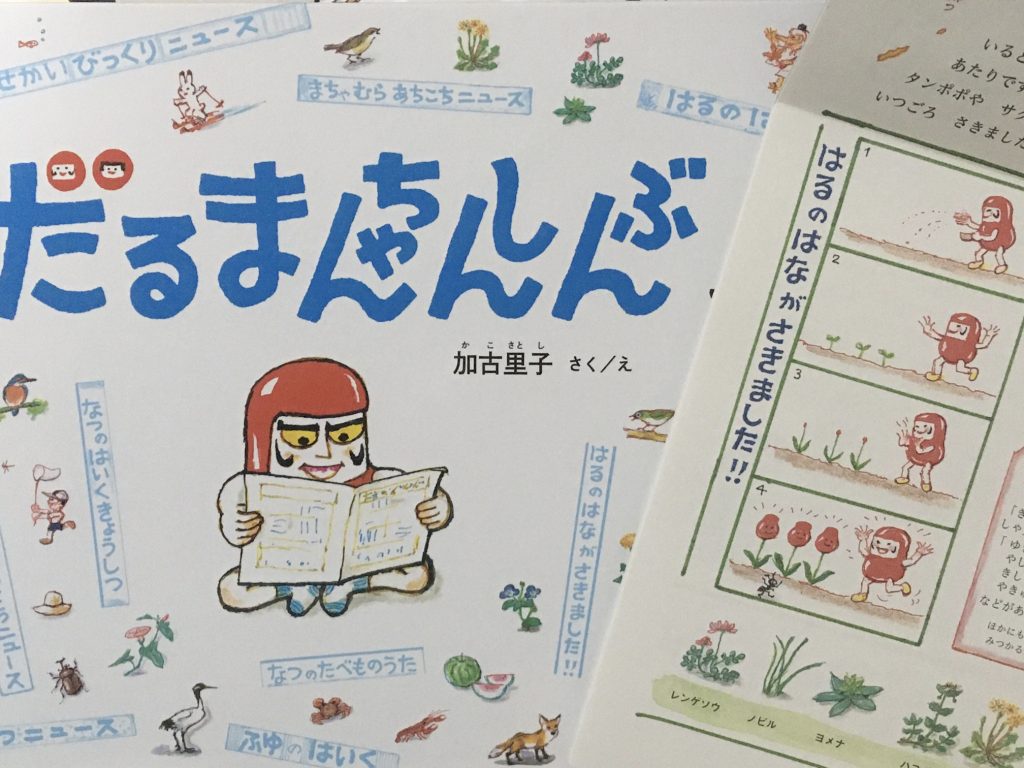

新聞と4コマ漫画は切り離せないようで、『だるまちゃんしんぶん』(2016年福音館書店)[はるのごう](上)には文字なしの漫画が登場しています。

絵本の中に4コマ漫画があるのは『行事とあそび こどものカレンダー』(1976年偕成社・上)シリーズです。

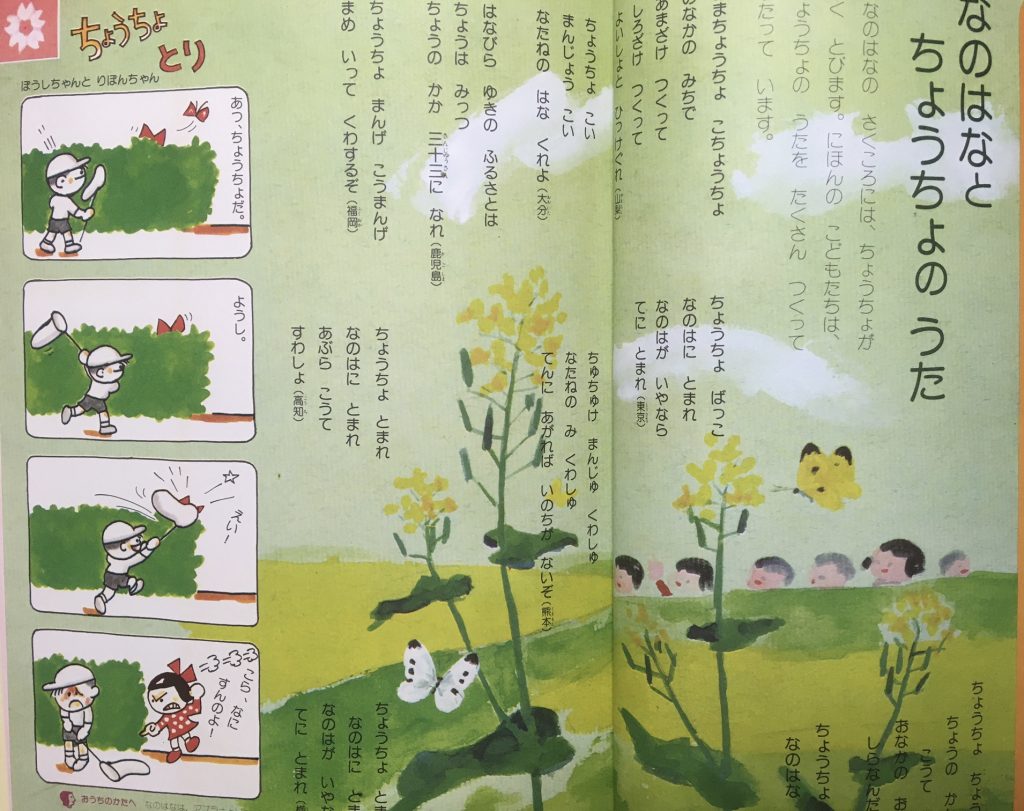

各月のまきに女の子の「りぼんちゃん」と男の子の「ぼうしくん」が登場するかわいい漫画があり、4月のまきには「ちょうちょとり」と題して、上にあるような小さな出来事が話題。

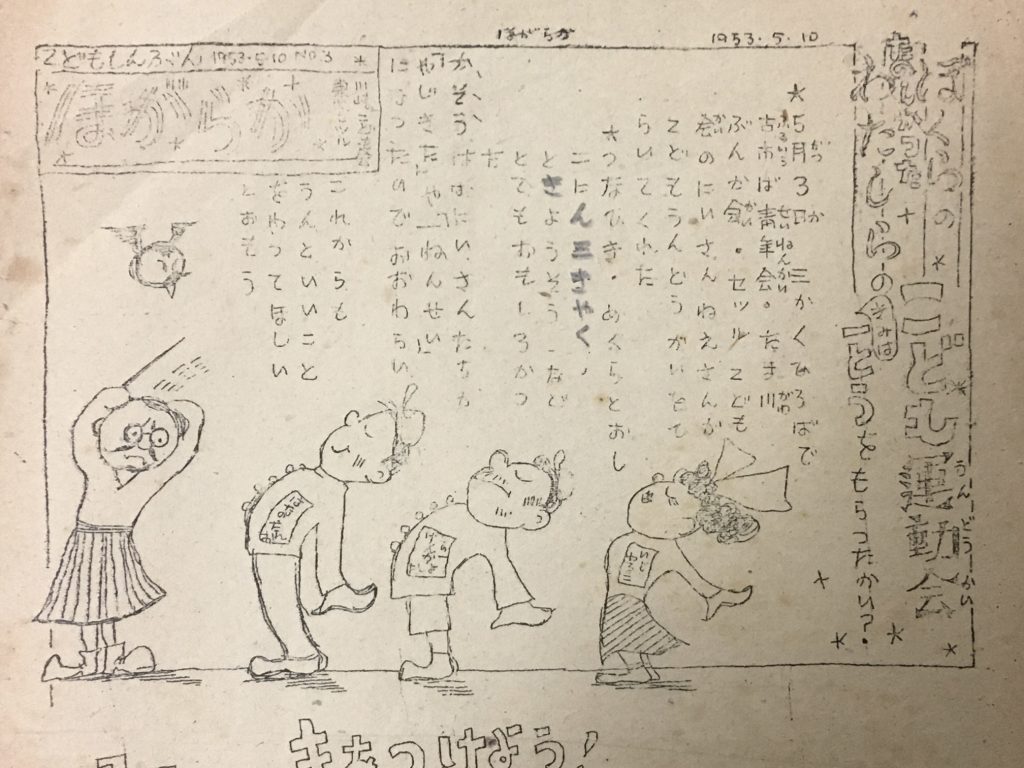

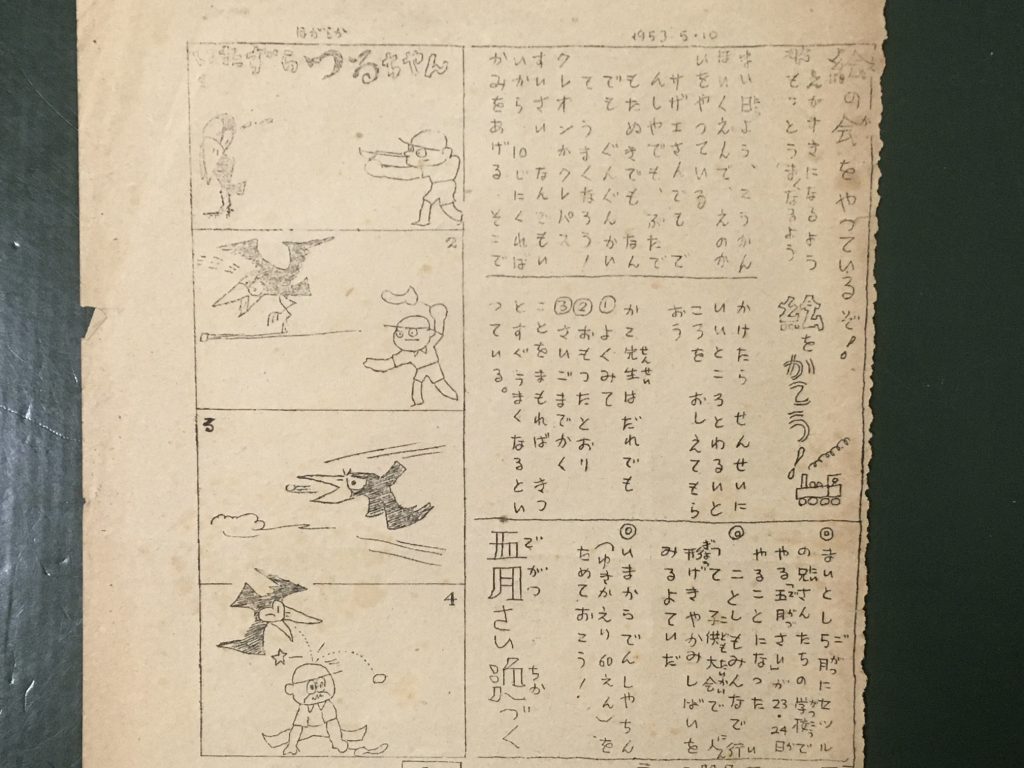

4コマ漫画は起承転結の極みですから、かこはその点に大変興味をもっていたのでしょう。川崎でセツルメント活動を始めた頃にガリ版刷りで発行していたこども向けの新聞「ほがらか」(上)にも載っています。

1953年5月10日付「いたずらつるちゃん」と題する4コマでは、「つるちゃん」(下・セツルメントから取られた名前のようです)が、からすにいたずらをしたところ、逆に仕返しをされてしまうというオチ。からすが登場というのもかこらしいです。

この新聞をみた子どもたち自身が、後にガリ版刷りの新聞を発行するようになりますが、そこにも子どもたちによる4コマ漫画がかかれていました。

東京大学教育学部で授業を持っていたときには、学生に課題として4コマ漫画を描かせたことがあったようです。絵の上手下手ではなく、起承転結の構成に着目して評価していたことをつい最近当時の資料を見つけて知りました。

たかが4コマ、されど4コマ。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る