2022年11月2日に亡くなられた松居直さんに哀悼の意を表します。

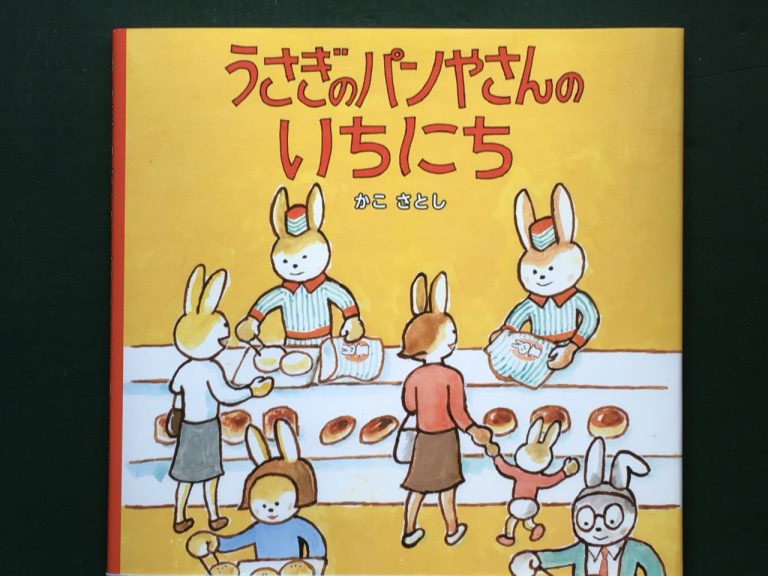

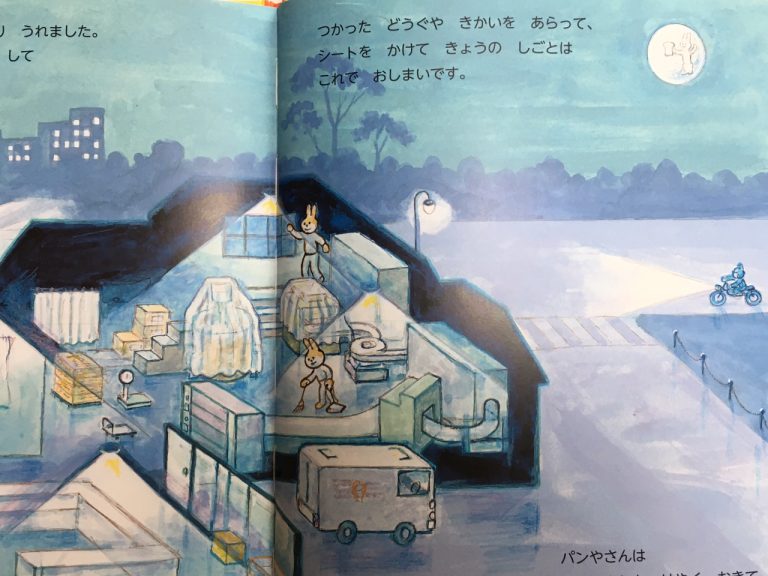

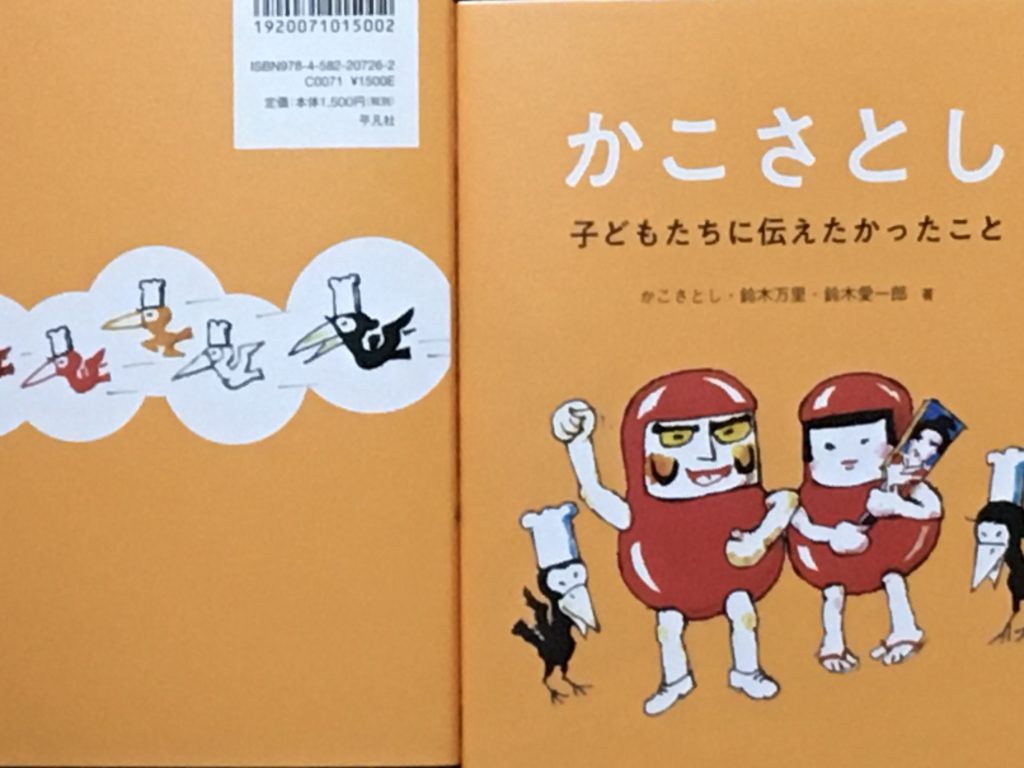

かこさとしを絵本の世界に招き入れたのは、福音館書店編集長(当時)の松居直氏でした。もし、氏との出会いがなかったら、私たちが知っているようなかこさとしは存在しなかった、と言っても過言でなく、かこ自身もそのように思い晩年もその出会いと60年にわたる交流に深謝する言葉を繰り返していました。

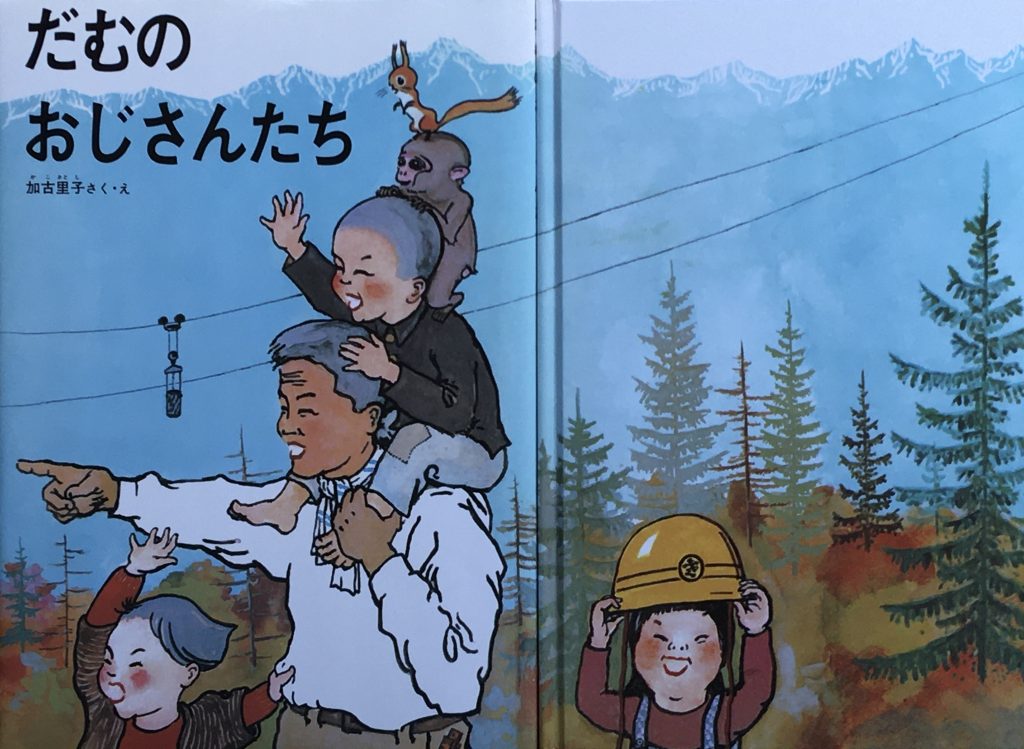

かこのデビュー作品『だむのおじさんたち』(1959年福音館、2007年復刊ドットコム)が復刊された際にかこは次のような言葉を残しています。

(引用はじめ)

この絵本は、工場の研究所勤務の昭和30年代、休日は工員住宅の中の子供舎の世話をしていた私が、福音館書店編集長の松居さんの依頼で初めて描いた作品。時代にふさわしいものと言う大きなテーマなので、停電が頻発する当時ゆえ、水力発電のダム建設を題材とした。半世紀を経て絶版だった本書が再刊されるに当たり、種々の感慨とともに、この安定完成された水力発電の建設技術が、再び政治とカネに乱されぬよう希求しているところである。

(引用おわり)

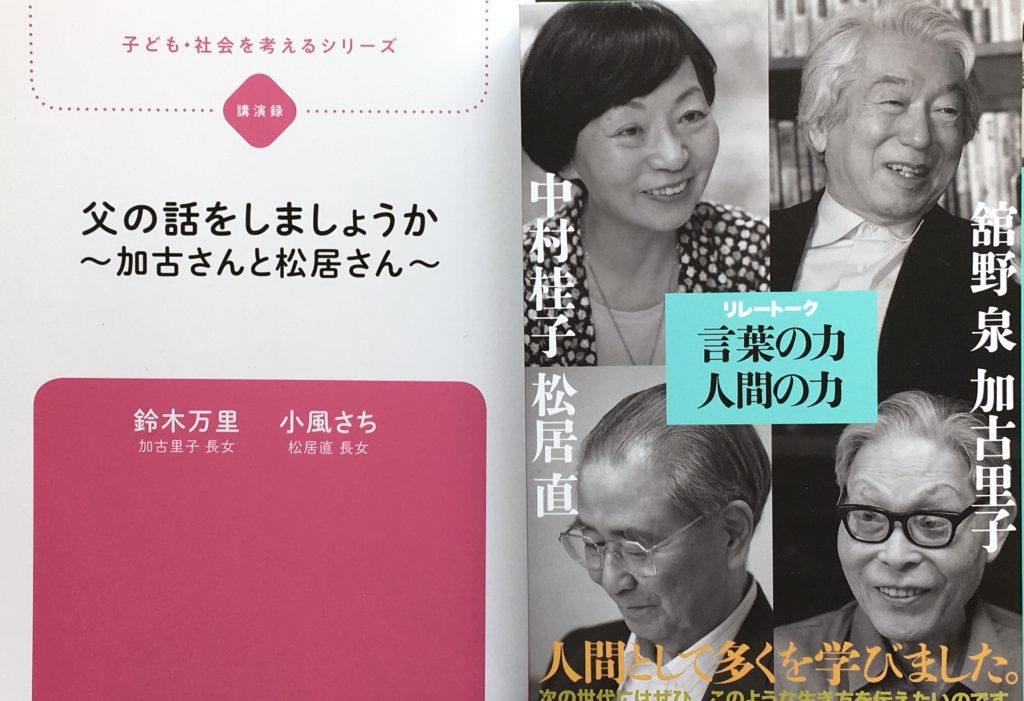

『リレートーク 言葉の力 人間の力』(2012年佼成出版社)は舘野泉、中村桂子、松居直、加古里子という四人が対談をし、つないでいく形式で5つの対談が収められていますが、その最後が、松居氏と加古との対談でした。

2011年の311の震災から5ヶ月ほど経た夏の暑い日、腰の悪い加古のために同い年の松居氏が加古を訪ねてくださり、それぞれの生い立ち、出会い、出版に関わる思いや決意、未来に寄せての指針を語りあいました。

「対談を終えて」で、加古は次のように書いています。一部ご紹介します。

(引用はじめ)

敗戦の混乱で人生の目標を失い、心身咆哮の折、絵本という具体的な場を与えてくださった松居さんからは、改めて言葉と絵の持つ重要さと、中国やアジアの人々の態度、ユーラシア大陸としての発想把握など、現代と未来を見透かした啓発を頂戴した。

(引用おわり)

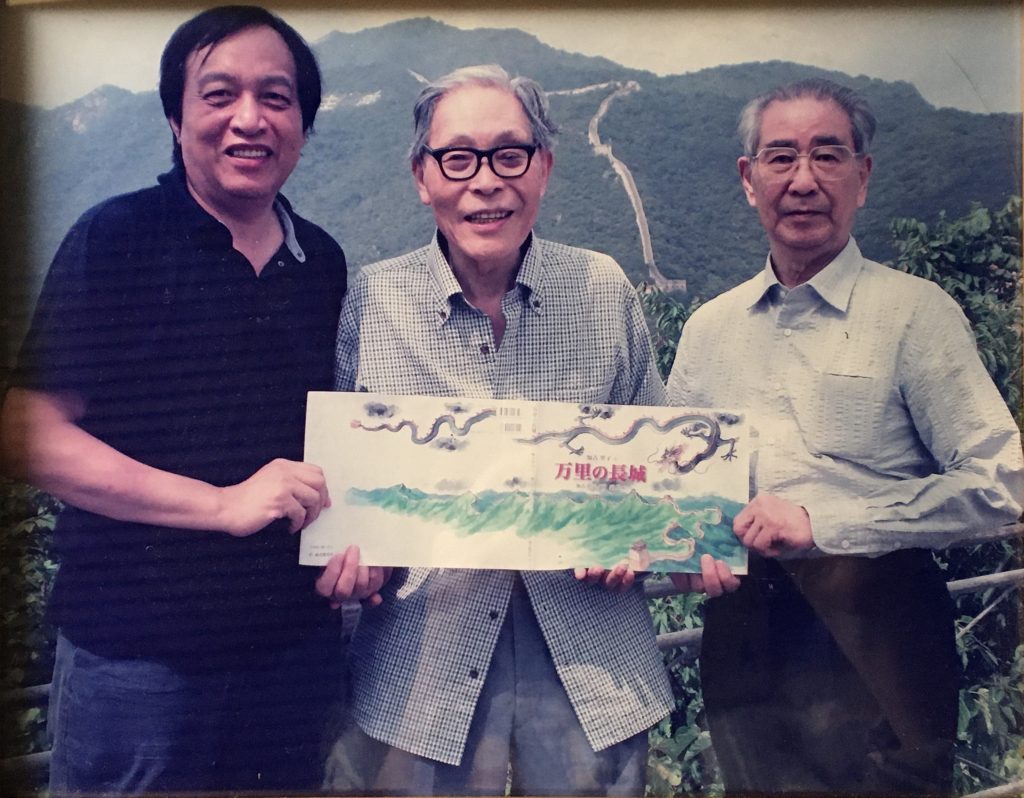

幸いなことに、松居さんの長年の叱咤激励のおかげで途中何度も頓挫しかけた『万里の長城』(福音館書店)がついに2011年、刊行に至りました。記念に松居さんご一家、この本の編集者で、後に中国語版の翻訳をしてくださった唐亜明さんご夫妻とご一緒に加古も家族同伴で北京に出かけ、万里の長城で喜びの記念撮影をする事ができました。

その経緯などを松居さんのお嬢様で絵本作家の小風さちさんと鈴木万里が2019年に語った講演会の内容が「父の話をしましょうか〜加古さんと松居さん〜」(2020年NPOブックスタート)として出版されました。

この2冊は現在では電子書籍として購読できますし、後者は書籍としても販売しています。名編集松居直さんが残されたご功績にどんな強い思いが込められていたのかがお分かりいただける内容です。

2022年11月6日東京新聞朝刊「筆洗」は加古との出会いから松居さんの絵本出版文化への大いなる貢献を紹介しています。記事は以下でどうぞ。

東京新聞コラム 筆洗

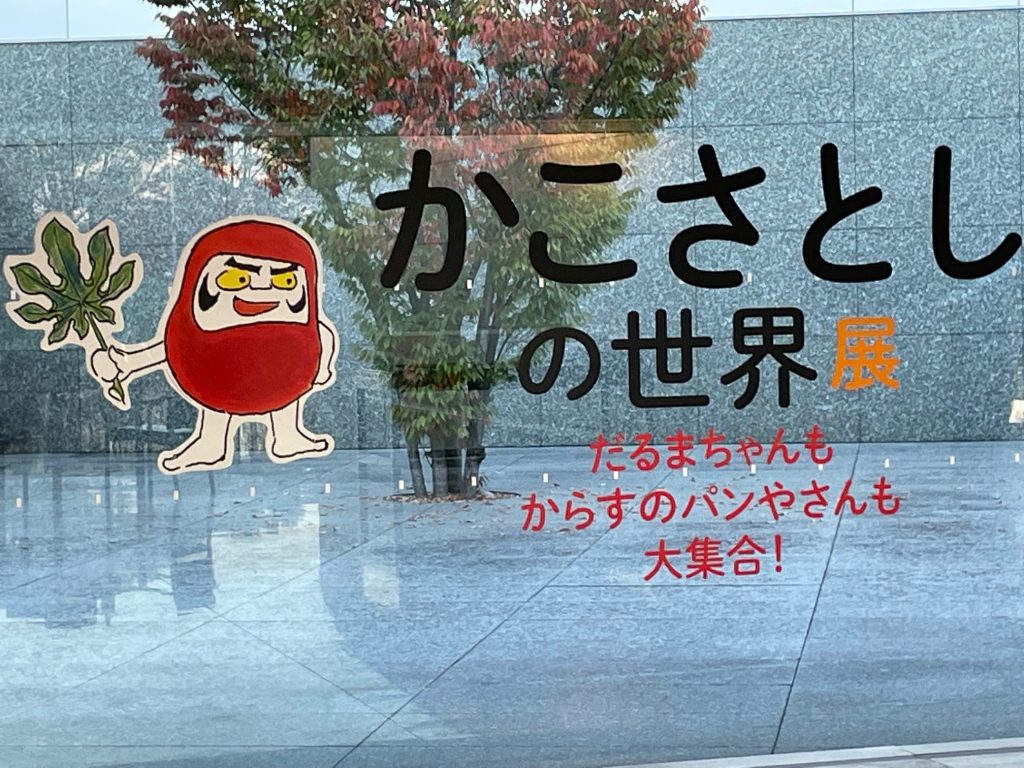

尚、松居直氏のご功績を知る事ができる展示が福音館書店ゆかりの地、石川県で開催されます。詳しくは以下でどうぞ。

特別展示 はじめに松居直がいた

また、いかのメディアでも報じられています。

朝日新聞 デジタル 松居氏

中日新聞 松居氏

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る